ブログ全体像

1.「太る」には、2つの異なるプロセスがある

一般的には「カロリーの摂り過ぎ・運動不足」が太る原因であると言われていますが、この理論には大きな欠陥があると考えています。実際には、2つのタイプの体重増加があります。

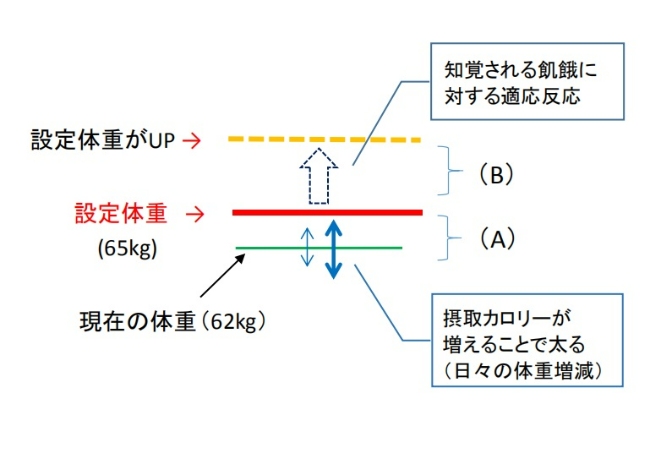

私はこれを説明するために、人には基本的に恒常性の機能があると考え、体重に関する「設定値」理論を使用します。

(図1:2つの異なる体重増加プロセス)

<図1-A>

多くの人が「たくさん食べると太る」と言うのは、この部分です。

太りがちな人の多くは、太りたくないという理由から日々の摂取カロリーを減らしたり、運動したりして体重を低く抑えています。

その場合、体は設定体重に戻ろうするので、当たり前ですが食べると太ります。

(一時的な過食により、設定値を超えてさらに体重が増加する場合もあるが、その場合の体重増加は一時的であり、設定値そのものに変化はないと考えています。)

<図1-B>

この範囲での体重の増加は、設定体重そのものがアップすることを意味します。

体重の設定値の上昇は、身体が飢餓状態(過度のカロリー制限によるエネルギー不足、あるいは、以下で説明する「腸内飢餓」)であると知覚し、その結果として生じる生物学的な適応反応が関与していると、私は考えています。

例えばあなたが、食事を抜いて長時間の空腹に耐えているにもかかわらず、「何故か1年で3キロ太った、又は3年で10キロ太って最高体重を更新した」と感じる時、この体重増加を示唆します。

太っている人と、食べても太れない人の根本的な違い、そして世界的な肥満の問題は、むしろ(B)の問題であると考えています。

【関連記事】

同じ「太る」でも意味が違う:2つの異なるプロセスとは?

2.人は何故、太るのだろうか?

いろんな説があると思うが、ここでは人類の遺伝子は数万年前に進化したと仮定しよう。

人類の進化論的な視点からすると、体脂肪は食糧不足や飢餓の期間に備えるための『蓄え』のメカニズムと考えられないだろうか?

筋肉や脳にしても、使えば劣化していく訳ではありません。運動により筋肉に負荷をかけることにより筋力はより太くなり、運動能力は向上します。勉強することにより、考える力や記憶力はアップします。

つまりその観点から言えば、認識される "飢餓" に対する適応反応の結果として、最終的に貯蔵脂肪が増加するのではないでしょうか?

「貧困層のある集団において肥満が多く存在する」という事実はこれをサポートする調査結果の一つと言えるでしょう。またダイエットにトライする度に、体重が以前よりも増加した経験がある人もおられるかもしれません。

【関連記事】

豊かだから太るのか?貧困が太るのか?

しかし現在の大半の理論では、過食や運動不足が肥満の原因と考えられており、その一つの理由として、社会が豊かになった結果、明らかに太っていて多く食べる人を見ることです。

ある人は言うかもしれません。「もし空腹状態で太るなら、アフリカの難民は太るだろ」と・・・。

これらの事象は一見すると矛盾しているようですが、私の理論で、この2つの異なる状況が一つの事柄と結びついていることを説明できると信じています。

3.何をもって、体は「飢餓状態」と認識しているのか?

ここで問題は、私達の体が何をもって「飢餓状態」と判断しているのか?ということです。

私は2つあると考えており、1つ目は、極端なカロリー制限が続くことで、摂取エネルギーの大幅な不足が一定期間継続すること(体脂肪の大幅な減少を伴う)である。

2つ目は、私が定義する「腸内飢餓」であり、腸全体(又は小腸のみ)で、すべての食べ物が完全に消化された状態を体は「食べ物がない」と認識している可能性がある。

【関連記事】「腸内飢餓」の定義:肥満の多因子モデルへの適用

間違ってはいけないのは、これは単なる「空腹」とは異なります。

通常は、12時間近く食べることのできない空腹状態でも、私達の腸は7~8m(うち小腸は約6m)と長い為に、その内部に脂質や繊維質、その他の消化されない物質が残ることが多く、その場合、腸内飢餓とは認識されない。

それに対し、精製炭水化物に偏ったバランスの悪い食事やファーストフードなどの食事が続けば、わずか7-8時間でも完全に消化され腸内飢餓を引き起こす場合があるのです。

これは、伝統的に米を主食とするアジア地域では歴史的に肥満が少なかったのに対し、小麦ベースの食品や超加工食品の消費量が多い社会において、肥満が増えている理由を説明するのに役立つ可能性がある。

【関連記事】

なぜ現代人のほうが飢餓と認識されるのか?

4. カロリー計算の何が間違いなのか?

私たちは、食べ物から摂取したエネルギー量を「カロリー」という単位で測ります。

1880年代後半、ウェズリアン大学のウィルバー・アトウォーターは、食品の燃焼熱を元に、人間が食べ物からどの程度の割合のエネルギーを消化吸収できるかを研究していたという。その研究によって導かれたアトウォーター係数(炭水化物とタンパク質が4kcal/g、脂質が9kcal/g、アルコールが7kcal/g) を基に、私たちは現在も食品中のカロリーを計算しているのである。

しかしこれらの数値はあくまで被験者の平均値を元に計算されたもので、すべての人に当てはめるのには無理があるのです。消化吸収は複雑なプロセスであり、個人差が激しいので、食品ラベルの表示カロリーを合計しても、厳密にはあまり意味がないと私は考えます。

おそらく専門家は「消化吸収率に個人差があったとしてもそれは僅かである」と考えているかも知れないが、私はその違いは、体の様々な機能に非常に大きな違いを生むと考えている。

【関連記事】カロリー計算:アトウォーター係数が完全ではない理由

5.カロリーベースで考えると、痩せたい人と、太りたい人が逆の事をしている

この腸内飢餓状態をつくりやすくする食べ物が、精製された炭水化物や消化の良い蛋白質、(超)加工食品などです。炭水化物は水分と一緒に摂ることで、胃の中で膨らみ、食べた物の濃度を薄め消化を早めるからです。

それに対し、野菜・海藻・ナッツ類などの繊維質を多く含む食品や、消化に時間のかかる油脂・乳製品・一部の肉などはこれを防ぎます(もちろん、人によって異なる)。バランスの良い食事を規則正しく食べている人は太りにくいという所以です。

【関連記事】脂肪における3つの視点:腸内飢餓の抑制効果

▽カロリーベースでダイエットを考えると、油脂などの脂質は1グラムあたり9kcalと高いために、ダイエットをする人は避けがちになります。

さらに彼らは軽い食事で済ませたり、時に食事を抜いて空腹を我慢しようとしますが、それは一時的に痩せても、長い目でみると設定体重のアップにつながります。

逆に、痩せている人が太りたいと思う時、食べる量が少なくても高カロリーな食べ物などを選択しがちになります。

また、彼らは食事を抜くことなく一日3回規則正しく食べ、クッキー・チョコレートなどのお菓子なども食間に食べようとします。

しかし、そうすることで、結果的に未消化な食べ物が腸内に一日中に渡り残り、設定体重がアップすることはなくなります。

この場合、(あくまで理論上ですが)太っている人と痩せている人がお互いに、本来望む事の逆のことをしていることとなり、両者とも良い結果がでない傾向にあります。

6.同じように食べても、太る人と太らない人がいる

もちろん、精製炭水化物が腸内飢餓を作りやすくし、太りやすくなると言っても、大盛りのご飯、ビッグサイズのバーガー・インスタントラーメンを食べた全員が太る訳ではありません。食べる量が少なくても太る場合がありますし、食べる量が多くても太らないこともあります。

腸内飢餓が引き起こされるには、最低限4つの要素が必要と考えています。

【関連記事】腸内飢餓を加速する3要素(+1)

また同じ様に食べても、太りやすい人と太らない人がいるというのを説明するために、『相対的に』という言葉を用いました。

例えば、体重80キロのAさんと、体重48キロの痩せているBさんが、毎日全く同じ物を同じ時刻に食べたとしても、長期的に見るとAさんの方が太る傾向が強くなります。

Aさんの方が、胃腸が丈夫と仮定すると、早く食べ物を消化できる人の方が、「相対的に少なく食べている」と言えるのです。

逆に、胃腸の弱い人や胃下垂の人は、胃腸の中に未消化の食べ物が残りやすくなり、多く食べても中々太ることが難しくなります。

【関連記事】

相対的に少なく食べているとは?

7.食事の時刻・回数などが肥満に影響する理由

テレビなどの影響もあるでしょうが、バランスの良い朝食はいくら食べても太りにくく、夜遅くの食事は太りやすいと言われます。また朝食を抜いて、1日2食にすると太りやすいとも言われます。

もちろん、これらは全員に当てはまる訳ではありませんが、なぜこの様な傾向が現れるのかも、腸内飢餓のメカニズムをもとに説明ができます。

私達が食べた物は、胃から小腸に送られ、十数時間かけて直腸のほうへと送られます。つまり、「いつ食べるのか」「一日に何回食事をするのか」も重要な要素となる訳です。

この過去数十年間において世界中で肥満が増加していると言われますが、仕事や娯楽など生活環境の変化に伴う『不規則な食事時間』なども関係していると言えます。

【関連記事】バランスの良い朝食で、太りにくくなる理由

8.原因と結果が逆転する

私の理論では、体重の設定値が高いというのは、基本的に「吸収効率が高くなっている」ことと関連しており、より高いレベルでのエネルギー調整状態を意味します。そして、それはエネルギー源だけでなく、タンパク質、ミネラルなどすべての吸収される栄養素に及びます。

内臓を支える筋肉、消化酵素やホルモンなどもタンパク質からできるので、太っていて体の大きな人の方が、同じ物を食べても早く消化できたとしても不思議ではありません。結果として、そういう人達は他の人より早くお腹がすき、食欲が旺盛で、多く食べる傾向があると考えます。

つまり「多く食べるから太るのではなく、体が大きいから必然的に多く食べてしまう」という様に、原因と結果が逆転する場合があると考えます。そして、これが研究者を含め他の人に「多く食べるから太るんだ」という間違った印象を与えることに繋がります。

【関連記事】太った後に、過食し運動しなく(怠慢に)なった

9.遺伝的な要素

現在、多くの異なる遺伝子が体重調整に関与していることが確認されている[1]と言われますが、一番影響が大きいのは『消化や食欲』に関連するものだと私は思っています (もちろん、それら能力は後天的にも変化する可能性がある)。

胃腸が丈夫で、早く食べ物(特に肉類・脂質)を消化できる人・民族は、同じ様に食べたとしても、空腹を感じやすく腸内飢餓を引き起こしやすいので、太る傾向が強いと言えます。

体重調整における遺伝子の関与は無視できないが、1970年代からの世界的な肥満の流行を考えるとき、それだけでは説明がつかない。エピジェネティクス(後成遺伝学)分野の研究証拠も増えているが、私たち全体としての遺伝子が50年、100年といった短いスパンで変化するとは考えずらい[2]。そこで、遺伝子にどの様に環境的・行動的要因が組み合わさって肥満が起こるのかということがしばしば議論される。

私が強調したいのは、「人の消化力」と「食べ物の消化性」との関係である。

食品の調理技術や加工技術はこの数十年で各段に進化しました。私たちは固くて繊維質の食品よりも、柔らかくて口の中で溶けるようなマッシュされた食品を好むようになりました。つまり消化する能力に変化はないとしても、相対的に簡易な食品を食べているので、腸内飢餓が引き起こされやすくなっていると、私は考えます。

また、「5」で説明した通り、カロリーにフォーカスすると間違いが起こります。

「沢山食べても太らない人」や、「ダイエットをしているにも関わらず最終的に以前より体重が増加してしまう人」が存在するのは、遺伝的、体質的なものではなく、現在の私達のエネルギー調整に対する認識が間違っているためです。

10. 私の理論の証明方法

もし私の考えを理解し、賛同してくれる研究者がいれば、カロリーや炭水化物の摂取量を減らしても、腸内飢餓状態をつくることで、人がより太ることを証明可能です。最終的には介入研究によって、無作為に被験者を介入群(半飢餓食)と対照群(通常の食事)に分けて実施するのが望ましいと思いますが、私の指定する半飢餓食で太ること自体に疑問があるのであれば、まずはそれを確認してからでも大丈夫です。

その場合、第一段階として、これまでの人生で、カロリー摂取量に関わらず体型の変わらない人、多くたべても太らない体質という人を(最低限)10~15名集めるだけです。そして3~4週間程度観察するのです(但し、私のように胃下垂や消化力の弱い人では結果は出にくい)。

私の指定する食事を一定期間とることで、何割かの人は劇的に太り、その後、基本的にその体重を維持するでしょう。この実験を何度も繰り返せば、例えば、60キロの人が以前の食事のままで80キロ、100キロ、またはそれ以上の体重になることも可能であると考えています。なぜ腸内飢餓で太るのかについては、以下の記事で説明していますが、より詳細な説明は直接会ってお話できると思います。

【関連記事】腸の飢餓状態でなぜ太るのか?

<参考文献>

[1]Speakman JR, Levitsky DA, Allison DB, et al. 「セットポイント、安定点、およびいくつかの代替モデル」. Dis Model Mech. 2011 Nov;4(6):733-45.

[2] ジェイソン・ファン. The Obesity Code. サンマーク出版, 2019. Pages 56.