トピックス

2023.09.10

バランスの良い朝食で、太りにくくなる理由

目次

- 近年における、朝食がより重要視される背景

- 朝食が体重管理にどのように影響するのか?(私の考え)

(1) バランスのよい朝食で太りにくい

(2) 朝食抜き、1日2食で太りやすくなる

(3) 朝食、昼食を軽くすると太りやすい - 結論

前回の記事では「体内時計」「時間栄養学」の考え方を紹介しましたが、まだお読みでない場合はこちらを先にお読みください。

「いつ食べるのか?」は大事だが、「何を食べるか」と組合わせて考えるべき

今回は、朝食を食べることが体重管理にどのように影響するのかについて、具体的に、私の腸内飢餓の理論で説明したいと思います。

1.近年における、朝食がより重要視される背景

(1) 観察的な証拠から、朝食を食べない人に比べ、朝食を食べる人と軽い体重 (低いBMI値)との関連性が示唆されている。

しかし、観察的証拠は因果関係を示すものではない。規則正しい朝食摂取は健康増進行動と関連しており、朝食摂取が健康増進行動の代用である可能性が示唆されている。観察研究における関連性は「健康志向のユーザーバイアス」を反映しているかもしれない[1]。

(2) 短期的な研究では、朝食の食欲、エネルギー消費(代謝)、脂肪酸化などの体重に影響を与える可能性のある生理学的メカニズムが強調されている。しかし、それらの生理学的メカニズムが長期的に体重にどのような影響を与えるかは依然として不明である[2]。

(3) 朝食摂取と軽い体重に関するいくつかの仮説では、朝食の摂取がその後のエネルギー摂取の調整に重要であるという推測がなされている。

いくつかの研究では、朝食を抜くと昼食時のエネルギー摂取量が多くなることが示されている。その一方、朝食を抜くと、その日のうちにエネルギー摂取量が増えても補いきれず、朝食摂取時と比べて、一日の総カロリー摂取量は減少することを示唆する研究もある[2]。

(4) 公衆衛生当局は、一般的に肥満を減らすために朝食の摂取を推奨している。

2014年にアメリカで行われた介入研究では、「朝食を食べるか抜くか」の推奨が体重減少に及ぼす効果が検証された。約300名の減量を希望する過体重又は肥満の参加者は3つのグループ(対照群、朝食群、朝食なし)のいずれかに無作為割付けられ、自由な生活環境で治療の割り当てが減量に効果があるかが16週間に渡り検証された。しかし、目に見える影響は見られなかったという[2]。この介入では、一日の摂取カロリー量、朝食で何を組合わせるかや、食事のタイミングなどは自由とされ、特に指定されていない。

(5) 2006年までの「朝食頻度と体重に関する研究」をMedLine (医学分野の国際的文献データベース) 検索によって分析したレビューによると、以下の問題が指摘されている。

多くの観察研究では、朝食を食べる頻度が高い人ほど肥満や慢性疾患リスクが低い(逆相関)ことが分かっているが、観察研究には限界もある。朝食摂取と体重又は慢性疾患リスクを調べた比較的小規模で短期間のランダム化試験はたった4件のみで、結果はまちまちであった。

朝食の頻度の測定は殆どが自己申告制であり、何を朝食とするかは各個人の考え方に左右される。そのため、朝食の普遍的な定義や統一された朝食の測定法がないため、朝食と肥満や慢性疾患リスクとの関連を評価するいくつかの横断研究や前向き研究において、相反する結果が得られている可能性がある[3]。

2.朝食が体重管理にどのように影響するのか?(私の考え)

今日において、時間栄養学の考え方は非常に大事だと思いますが、代謝やホルモンだけでは説明できない部分が多々あると思っています。

肥満は「食べ過ぎや運動不足」が原因で起こるという従来の考えを元にすると、朝食を食べている人が朝食を抜く人に比べ、一日の摂取カロリーが多いにも関わらず痩せているというのは理屈に合わない訳である。そこで、多くの研究者は、朝食を摂った場合と抜いた場合のエネルギー消費量(代謝)の経時変化を調べることで、長期的に体重にどの様な影響があるかを説明しようとしているのだが、私はこれには限界があると思っている。

これはむしろ、私の「腸内飢餓理論」で説明した方が理にかなっていると考えています。

「太る」という言葉には2つの意味があると言いましたが、朝食の摂取は腸内飢餓が引き起こされる条件に大きく関係しており、設定体重を変化させるという意味において、体重に影響をあたえる可能性があるのです。

以下で、3つのパターンに分けて説明したいと思います。

(1)バランスの良い朝食で太りにくい

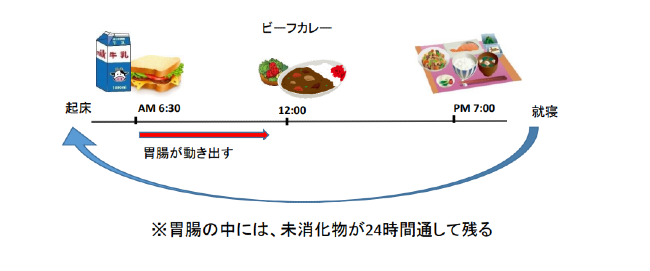

朝食は1日のスタートで、朝食を摂ると休んでいた胃腸が活発に動き出します。その朝食で、乳製品、繊維質の野菜、海藻、豆類、タンパク質などいろんな食品を食べておけば、十時間前後に渡り消化されないものが腸内に残るので、腸内の飢餓状態を防ぐことができます。これは我々の腸が7~8 mと長いためです。

また昼も夜もバランスの良い食事を食べていれば、24時間にわたり何らかの未消化な食べ物が残りやすくなり、設定体重がアップしにくいという意味で、太りにくいのです。元々スリムか中型体形で、この様な生活習慣のある人がカロリーなど気にせずに食べても、一生体型が変わりにくいのはその為です。

ただし、肥満の人の設定体重は既に高いレベルであるため、彼らが朝食を食べただけでは必ずしも痩せれる訳ではない、ことに注意しないといけません。

つまり

- いつ食べるか

- 何を食べるか

- どの様に食べるか

が体重管理に影響を及ぼすのは、それが腸の動きと密接に関係があるからです。

(2)朝食抜き、1日2食で太りやすくなる

朝食を食べない人は、夜型の生活(夜遅くの食事や、寝る前の軽い食事)と関連している可能性があります。つまり、朝食を摂らない主な理由は、食欲がないか、食べる時間がないからではないでしょうか?

朝食を抜けば全員が太る訳ではないけど、私の理論を元にすると、いくつかの条件が重なれば、設定体重がアップするという意味において太りやすくなります。完全に1日2食の場合、食事間隔は長くなるので、単純に「昼と夜に何を食べるか」が腸内飢餓の誘発に大きく影響するのです。

例えば、夜の10時に夕食を終えるすると、翌日のお昼まで14時間近くも食べないことになります。朝食を抜くとお腹が減るので、日本では、多めの炭水化物(ご飯や麺)と肉中心の食事になる人が多いと感じます。

多くの人は、空腹を満たすことだけで満足し、野菜などの繊維質が不足することもあるかも知れません。

しかし朝食を食べていないので、お腹の中には昼食のその食事しか存在しません。その状態で夜の8時、9時まで食べないという食生活を繰り返すと、徐々に腸内飢餓を引き起こし、体重の設定値は長い目でアップしていく可能性があります。

ある専門家は、朝食を抜いて腹ペコの状態で、炭水化物に偏る食事を食べれば血糖値が急激に上がりやすく、インスリンが多く分泌されると指摘されます。

これも一理あると思いますが、いずれにせよ、「長時間の空腹」と炭水化物が多く野菜の不足するバランスの悪い食事の組合せは、肥満や血糖異常症のリスクを高める可能性があります。

朝起きて食べる時間がなくても、せめて牛乳くらいは飲むこと、昼食・夕食は炭水化物少なめでバランスのとれた食事をすること、夜の食事が遅くなるのであれば、夕方5時頃にでもチョコレートやナッツなど何か食べておくこと、などで腸内飢餓状態になるのを防ぐことができます。

(3)朝食、昼食を軽くすると太りやすい

一方、朝食は食べたとしても太りやすくなる場合があります(設定体重がアップするという意味で)。

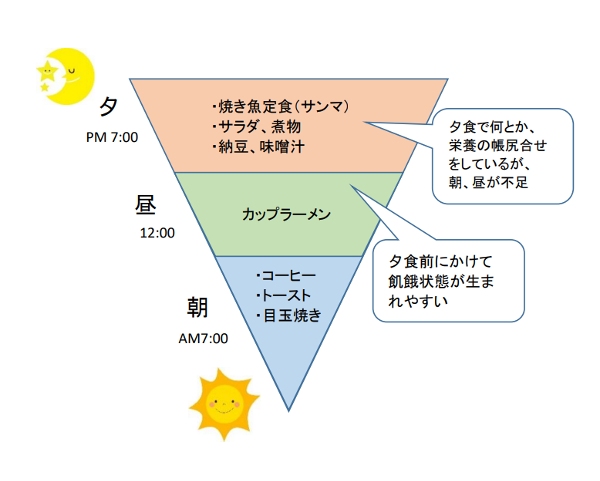

いわゆる 逆三角形型 の食事で、朝・昼は軽くすまして(昼食を抜くこともあるかもしれない)夕食で不足する栄養やカロリーを補うというもの。

例えば、朝は簡単な朝食(トースト、コーヒー、ハム)で済まし、昼もおにぎり又はハンバーガー、インスタントラーメンなどで済ましたりした場合、(1)で説明したのとは逆に腸内の飢餓状態が生まれやすくなります。

朝食後に胃腸が活発に動き出すと通常はトイレで用を足しますが、するとお腹の中には朝食で食べた物しか残っていません(この場合、主に炭水化物と消化の良い蛋白質)。

昼食も簡単な炭水化物中心の食事で、繊維質などが不足すれば、夕食までに腸の中のすべての食べ物が消化され、腸内飢餓状態ができやすくなるのです。

つまり朝食は、いろんな食品を組合せ、バランス良く摂ると太りにくくなりますが、簡単に済ませると逆に太りやすくなる場合があるのです。

ですから、単なる「朝食を食べよう」という推奨だけでなく、野菜や乳製品など含めてバランス良く食べることが必要なのです。

3. 結 論

長年に渡り研究者を悩ますのは、「朝食自体が、肥満や慢性疾患リスクの低下と直接的に関連しているのかどうか?つまり、そこに因果関係があるのかどうか?」ということだと思いますが、腸内飢餓理論に基づく私の考えは以下の通りです。

(1)まず、朝食を恒常的に摂取する人は、他にも健康的な生活習慣を持っている可能性は十分にあると思う。

例えば、一日を通して、野菜や乳製品、タンパク質などを含む食事をバランス良く摂り、規則正しく一日3回食べているかも知れない。また日頃から運動したり、睡眠をしっかりとったり、概日リズムに歩調を合わせた生活をしている可能性がある。

それに対し、朝食を食べない人の中には、夜型の生活リズムであったり、飲酒や喫煙、睡眠、食事バランスという点で悪い生活習慣をもっている可能性がある。

つまり、朝食と関連する多くの交絡因子を含む可能性はあると考えます。

(2)しかし、上記「2」で説明したように、朝の早い時間帯にバランスの良い朝食を食べれば、腸内に未消化の物質が十時間前後に渡り残るため、腸内飢餓が引き起こされるのを防ぐ。その他にも、繊維質・脂質などの未消化の物質が腸内にあることで、血糖値の上昇を抑えたり、食欲の調整など健康上のメリットがあると考える。

一方、朝食を食べたとしても、消化の良い炭水化物やタンパク質・加工食品などに偏るバランスの悪い朝食では、逆に太りやすくもなるので、「朝食」自体に体重の増加を抑止する効果がある訳ではないと思っている。あくまで、「どの食品を組合わせるのか」が大切であると考えます。

私個人としては、もし朝食を食べたくなかったらそれでも構わないと思うが、昼食・夕食をバランス良く、適度な炭水化物量で食べることが健康維持や肥満リスク抑止のうえで大切ではないであろうか?

(3) 日本では、「朝食を摂ると体温や代謝がアップし、朝食・昼食でとった余分なカロリーは燃やされていくため、たくさん食べても太らない」と言われることがある。一部の専門家は、「代謝」が肥満を解決する特効薬のように説明するが、これは単に、朝食を食べる場合と食べない場合を「代謝」の数値と連動させただけではないだろうか?太っている人の方が、基礎代謝は高いことは既に証明されているのだ。

(4)私の理論上では、肥満・過体重の問題は、体重の設定値が高くなっていることを意味しており、既に過体重の人が朝食を食べたからと言って、彼らの設定体重が下がる訳ではないと考える。

つまり、上記「1」の2014年にアメリカで行われた介入試験 (RCT)で見られる様に、肥満や過体重の人達に無作為に「朝食を食べるか抜くか」という介入が実施されたとしても、朝食の効果を証明するのは難しい可能性がある。しかし、この結果をもって朝食自体に意味がない訳ではないのである。

※今回は朝食中心に書きましたが、「なぜ遅い夕食が太りやすいのか?」という点については以下の記事をご覧下さい。

参考文献:

[1]Flanagan A, et al., Chrono-nutrition: From molecular and neuronal mechanisms to human epidemiology and timed feeding patterns. J Neurochem. 2021 Apr;157(1):53-72. doi: 10.1111/jnc.15246. Epub 2020 Dec 10. PMID: 33222161.

[2]Dhurandhar EJ et al., The effectiveness of breakfast recommendations on weight loss: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr. 2014 Aug;100(2):507-13. doi: 10.3945/ajcn.114.089573. Epub 2014 Jun 4. PMID: 24898236; PMCID: PMC4095657.

[3]Timlin MT, Pereira MA. Breakfast frequency and quality in the etiology of adult obesity and chronic diseases. Nutr Rev. 2007 Jun;65(6 Pt 1):268-81. doi: 10.1301/nr.2007.jun.268-281. PMID: 17605303.