トピックス

2025.12.12

減量後に体重のリバウンドを促進する生物学的反応

要 約

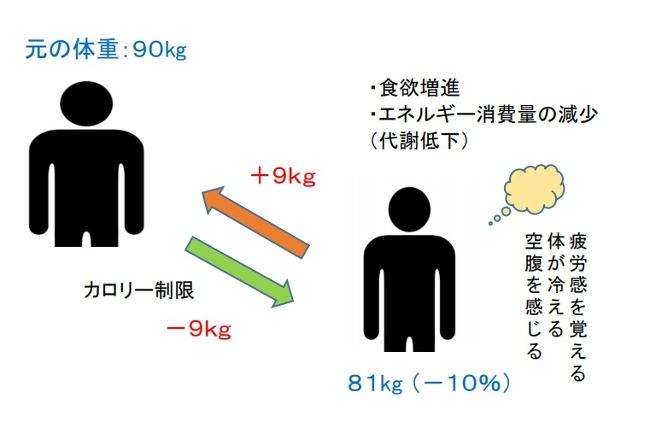

カロリー制限によって個人が体重を減らすと、代謝、神経内分泌、自律神経、行動の変化の協調的な作用を伴う適応反応が引き起こされ、体重の再増加が促される。これは、減量のためのカロリー制限がしばしば失敗する理由を説明できる可能性がある。

(1) 代謝適応

個人がカロリー制限によって体重を減らすと、体組成の変化などから予測されるよりも有意に安静時エネルギー消費量が低下する。これは、減量を維持しようとする痩せた人にも肥満の人にも作用し、体重が戻るのに理想的な状況を作り出す。

(2) 内分泌機能

消化管と脂肪組織から分泌される多くのホルモン(レプチン、グレリン、ペプチドYY、コレシストキニンなど)が食欲、食物摂取量、エネルギー消費量の調節に関与している。カロリー制限による減量は満腹感の低下と空腹感の増加を同時に引き起こし、過食を促す可能性がある。

(3) 食物報酬、依存症との類似性

美味しいものを食べると、脳内ではドーパミンなどの神経伝達物質が分泌され、脳内の報酬系という神経回路が活性化される。この快感をもう一度得たいという欲求が、次の食事への動機づけとなる。カロリー制限や絶食は、食物、特に高カロリーで美味しい食品の報酬価値を高める可能性がある。

(4) 抑制系、過食

ダイエットの短期的な成功は、行動制御に関わる抑制性神経反応の亢進が、「食べたい」という欲求を一時的に克服できることにより説明できる。しかし食事制限が長引くに連れ、脳の報酬関連領域の活性化が抑制系を上回り、美味しい食品を食べたいという衝動が抑えられなくなる可能性がある。

(5) 脂肪細胞密度

減量によって脂肪細胞の大きさは縮小するが、数は基本的に変化しません。ただし、体重が再増加する段階で、脂肪細胞が新たに増える(過形成)可能性はゼロではないと指摘する研究者もいる。もし過形成が起これば、これらの脂肪細胞が再び肥大し、結果的に脂肪組織全体の拡大が促進される可能性がある。

(6) 腸内飢餓

上記(1)~(5)とは異なり、エネルギーの大幅な不足が契機となり引き起こされる訳ではない。

<結 論>

一部の研究者は、「これらの減量後に体重の再増加を促す生物学的力は非常に強力であり、克服するのは容易ではない」と指摘する。私は、こうした反応を「克服する」のではなく、できるだけ強く起こさないようにすることが重要であると考えます。

具体的には、長時間にわたり空腹を我慢するのではなく、カロリーを調整しつつも、栄養価があり、加工度の低い食物を多く摂ることが大切です。それによって満腹感を持続させ、空腹感を減らすことがポイントです。

【全 文】

-

<目次>

-

1.リバウンドを促進する多様なメカニズム

(1)代謝適応

(2)内分泌機能

(3)食物報酬、依存症との類似性

(4)抑制系、過食

(5)脂肪細胞密度

(6)腸内飢餓2.結 論

<はじめに>

「肥満者は食べる量を減らし、運動するように」という処方箋は、十分に文書化された失敗にもかかわらず、今日でも体重管理のためのアプローチとして一般的に、広く使われている[1]。減量した体重のほとんどは長期的にリバウンドすることが示唆されているのだ[2]。

遺伝学、疫学、生理学の研究によると、体脂肪/体重は制御されていることが判明しており、減量を維持しようとすると、代謝、神経内分泌、自律神経、行動の変化の協調的な作用を伴う適応反応が引き起こされ、減量した体重の維持に「対抗」することが示されています[4]。

今回はその様な、減量後に体重を戻し、さらなる増加を促す可能性のある生物学的メカニズムについて、簡単に紹介します。私の腸内飢餓の理論についても、その違いを説明したいと思います。

1.リバウンドを促進する多様なメカニズム

(1)代謝適応

エネルギー制限は安静時エネルギー消費量(REE)の減少と関連している[5]。多くの研究では、行動的な減量により、体組成の変化や食べ物の熱効果に基づいて予測されるよりも、安静時および総エネルギー消費量が有意に大きく減少すると報告されている[4,6]。

この現象は適応性熱産生(AT)または代謝適応と呼ばれ、体重が戻るのに理想的な状況を作り出す[7]。

代謝適応は、身体が飢餓状態と認識した際に、生存に必要なエネルギーコストを低下させ、延命を図る反応として目的論的に解釈することができるが、興味深いのは、肥満の人にも同様に作用し、エネルギー貯蔵量(体脂肪)の大小によって弱められないように見えることである[7,8]。

(著作者 rawpixel.com /出典:Freepik)

しかし、その開始時期についての証拠は一貫性がない[9]。いくつかの研究では、エネルギー制限から1週間以内にATを検出した。これは、インスリンの急激な低下、グリコーゲン貯蔵の枯渇、細胞内外の液体の損失に関連している[10]。

対照的に多くの証拠は、ATの発症するまでに数週間かかることを示唆しており[11]、これは、主に貯蔵脂肪の減少によるレプチン分泌の低下に関連している[9,12]。

ATの持続性についても議論の余地が残るが[7]、エネルギーバランスが回復した後も代謝適応が何年にも渡って続く可能性が指摘されている[13]。

(2)内分泌機能

消化管と脂肪組織から分泌される多くのホルモンが食欲、食物摂取量、エネルギー消費量、および体重の調節に関与していることがわかっています [14, 15]。

レプチンは脂肪細胞から分泌されるホルモンで、満腹中枢を刺激することで食欲を抑え、エネルギー消費を増加させることで体重を調節します。レプチンレベルが高いと脳はエネルギー貯蔵量が多いと解釈し、レプチンレベルが低いとエネルギー貯蔵量が少ないと解釈します[16]。

レプチンは、エネルギー制限後 24 時間以内に低下すると確認されているが [17]、多くの研究では、脂肪組織の損失に対して予想されるよりも大きなレプチンの減少が報告されています[18,19]。レプチンの主な役割は、体重調節そのものではなく、飢餓の防止である可能性が示唆されており[15, 20]、レプチンレベルが閾値(特定の反応の起こる境界値 [注1])未満になると、まだ豊富な脂肪が蓄積しているにもかかわらず、飢餓防御反応が誘発され[17]、代謝率と身体活動性が低下し、空腹感が増加する[ 21,22]。

(注1)この閾値は脂肪組織の増加に伴い上昇すると提案されている[17]。

さらに、減量した人において、食欲促進ホルモンであるグレリンの増加と、食後満腹シグナルであるペプチドYY(PYY)とコレシストキニン(CCK)の減少が観察されています[23]。

したがって、行動的な減量は満腹感の低下と空腹感の増加を同時に引き起こし、過食を促す可能性があります[15]。

(3)食物報酬、依存症との類似性

食物報酬とは、食事をすることで得られる快感や満足感と、「また食べたい」という欲求(動機付け)が生まれる脳の仕組みです。脳内の報酬系という神経回路が活性化され、ドーパミンなどの神経伝達物質が放出されることで、幸福感や食欲増進につながります。

(著作者 rawpixel.com /出典:Freepik)

食物摂取量の調節には、恒常性因子と非恒常性(快楽的)因子の密接な相互関係があります。

前者は栄養必要量に関連し、血液と脂肪貯蔵庫内の利用可能なエネルギーを監視し、エネルギーバランスを維持する。後者の多くは脳の報酬系に関連しています[24,25]。

食事量を決定する機構は多くの場合は恒常的であるが、報酬関連シグナルは、本来は安定した体重を維持するために働く恒常性シグナル(満腹感)を容易に無効化するため、過食につながる可能性があります[25,26]。

現代の神経画像技術を用いた実験により、栄養状態(例:空腹時 vs. 摂食時)と食物刺激(例:高カロリー vs. 低カロリー、食欲をそそる vs. 味気ない食品)は、どちらも脳報酬系の活動を変化させることが知られている[27,28,29]。

健康的な被験者を対象とした最近の研究では、短期又は長期のカロリー制限や絶食は、食物、特に高カロリーで美味しい食品の報酬価値を高める可能性があることが示された[27,30]。

これらの研究結果は、減量のためのエネルギー制限食がしばしば失敗する理由を説明できるかもしれません[28,30]。

<食品中毒、薬物との違い>

薬物と食品は共通する特性を持つ一方で、質的および量的にも異なる点があります。

コカインなどの乱用薬物は脳のドーパミン回路に直接影響を与えるが、食品は「間接的」であり、味や匂いといった感覚からの信号、消化管などに存在する栄養センサー[31]、食べ物の消化吸収によって生成されるホルモンの働きを通じて脳に伝達され、ドーパミン回路が活性化される[25]。

砂糖、甘味料、塩、脂肪などの食品成分に依存性プロセスを引き起こす可能性があるかどうかは議論されているが[25]、脂肪や糖分を含む高カロリーな食品(例えば、チョコレート、アイスクリーム、クッキー)や塩味のスナック菓子などは、ストレスの多い現代社会では快楽と満足感を生み出す強力な報酬となるため、「食品中毒」という概念で薬物中毒との類似性が指摘されている[32,33]。

(4)抑制系、過食

食物摂取は、主として、恒常性維持系、報酬関連系、抑制系という3つの相互作用する神経系によって調節される[15]。抑制系は、主に自制心や意思決定をつかさどる脳領域が関与しており、食行動を調整し、過剰な食物摂取を抑制するのに役立っている[34]。

<食物報酬の認知制御>

人間では、おいしい食べ物を求める行動欲求は認知、特に実行機能によって抑制されます。日常生活における中心的なジレンマの一つは、自分の内的目標(例えば、健康維持や体重管理のためにスイーツを控える)と、食欲をそそる食物を摂取するという目先の報酬とのバランスを取ることです。

この葛藤は、食べたくて仕方ない食べ物(例えば、ドーナツやピザ)がすぐに手に入る場合に特に困難です[25]。

(著作者及び出典: Freepik)

ダイエットの短期的な成功は、抑制性神経反応の亢進が、おいしく高カロリーな食品を消費するという神経生物学的衝動を一時的に克服できることを示唆している[35]。

しかし、最近の証拠は、報酬関連神経シグナル伝達が抑制性シグナル伝達と連動して活性化されることを示している[36]。

つまり、簡単に言えば、食事制限が長引くに連れ、食欲をそそる美味しい食品を食べたいという衝動が抑えられなくなる可能性がある。

若者を対象とした前向き研究、並びにげっ歯類による動物実験の結果は、24時間の断食や無脂肪食を特徴とする著しいカロリー制限は、将来の無茶食いや神経性過食症の発症リスクを高める可能性を示唆している[37,38]。

(5)脂肪細胞密度

減量ダイエットでは脂肪細胞の大きさは縮小するが、脂肪細胞の数は減らない[39]。体重が抑制されていた人の体重再増加が、過形成(脂肪細胞数の増加)によって促進されるかどうかはまだはっきりと分かっていないが[15]、肥満ラットによる研究では、絶食後の再給餌で脂肪細胞数の増加(過形成)が観察された[40]。

人においても、以下の可能性が指摘されている[15]。

通常、エネルギーが不足しているときには、脂肪貯蔵庫のトリグリセリドは分解され、細胞にエネルギーを供給します。

しかし、脂肪分解の速度は脂肪細胞の大きさと細胞表面積に関連しているようであり[41]、脂肪細胞が小さくなることで脂肪分解の速度が低くなります。

サイズが縮小した脂肪細胞が脂肪の分解を減らすように、そしてより多くの脂肪を貯蔵するように改変された場合、これらの脂肪細胞が再び肥大し、結果的に脂肪組織全体の拡大が促進される可能性が指摘されている[15,42]。

(著作者 brgfx /出典 Freepik)

(6)腸内飢餓

上記の(1)~(5)の反応は、グリコーゲンの枯渇や貯蔵脂肪の大幅な減少を契機とする一連の抗飢餓又は抗減量メカニズム(注2)と考えられている[15]。その一方で、私の言う「腸内飢餓」はエネルギーの大幅な不足によるものではない。

腸内飢餓は、減量目的の厳格な食事制限(食事を抜く、極少量しか食べない)で引き起こされる場合もあるが、より気軽なダイエットや、減量とは直接関係のない生活習慣(朝食抜き、軽い昼食、遅い夕食、一日二食など)でも引き起こされる可能性があります。

【関連記事】「腸内飢餓」の定義:肥満多因子モデルへの適用

また腸内飢餓が引き起こされると、体重の設定値の上昇を示唆する体重増加が起こると私は考えていますが、それは体脂肪だけでなく筋肉など徐脂肪組織も含むと想定しています。よって、腹部や全身の体脂肪の異常な増加を特徴とする体重増加メカニズムとは異なる可能性があります。

(注2)これらの反応は、十分なエネルギー貯蔵量があるにもかかわらず作動するため、一部の研究者は抗飢餓ではなく抗減量メカニズムという表現を好む[15]。

2.結 論

今回、言及した上記 (1)~(5)のメカニズムと直接的な体重増加促進作用についての因果関係はまだ証明されている訳ではないが[15]、ダイエット後にリバウンドを経験したことのある多くの人にとって、共感できる部分が多々あるのではないだろうか?

一部の研究者は、「これらの減量に抵抗し失った体重を取り戻そうとする生物学的力は非常に強力であり、行動介入によって減量を試みる人のほとんどにとって克服できそうにない」と指摘する一方で、長期的な減量を達成するには、これら生物学的メカニズムを弱める介入法の開発の必要性にも言及している[15]。

▽私の考えとしては、これら生物学的力を克服しようとするのではなく、抗飢餓(抗減量)メカニズムをなるべく呼び起さないことが必要だと考えます。

現在は「カロリーの摂り過ぎや運動不足」が肥満の原因と考えられているため、その逆をすること、つまり「摂取カロリーを減らして運動をする」ことが推奨されていますが、多くの人は、軽い食事にしたり極少量だけ食べ、長時間の空腹に耐えようとします。食物報酬及び抑制系の知見から明らかな様に、それは明らかに人体のメカニズムを無視しています。

私はむしろ、以下のような方法をお勧めします。

(a) 主に精製炭水化物を減らし、摂取カロリーを調整する。しかし、極端な減らし方は避けます。

(b) その他の食品(繊維の豊富な野菜や海藻、乳製品、加工度の低い肉・魚、ナッツなど)はむしろ増やす。特に、難消化性食品や消化に時間のかかる食品(注3)を多く摂る。

この食事法を継続することによって、腸脳軸を通じて「食べ物が十分にある」というシグナルが伝達される可能性がある。満腹感を持続させ、空腹感を減らすことが重要です。

さらに、消化管や体の他の部分にある栄養センサーも、食事中および食後の食物報酬の生成に寄与していると示唆されており[43]、ゆっくり嚙んで味わって食べることによって、味蕾からの即時の報酬だけではなく、食事が終わった後も長く続く報酬(満足感)が得られる[44]。

(注3)オイルやナッツなどの高カロリーな食品も、摂取の仕方によっては問題ないと考えている。

現在の肥満の蔓延は、現代の豊かな食環境と、食料が乏しい環境で進化した生物学的反応パターンとの不一致として説明されることがあり[44, 45]、その観点から、美味しい食べ物が容易に手に入る環境下では、日常の3~5時間程の空腹であっても、食べ方によっては、長期的に体脂肪の増加を促す可能性があると私は考えているのです。

<参考文献>

[1] Bacon L, Aphramor L. 「体重の科学:パラダイムシフトの証拠を評価する」. Nutr J. 2011 Jan 24;10:9.

[2]国立衛生研究所技術評価会議パネル(1993年)「自発的な体重減少とコントロールのための方法」. Ann Intern Med 119, 764–770.

[3](削除)

[4] Rosenbaum M, Leibel RL. 「人における適応性熱産生」.Int J Obes (Lond). 2010 Oct;34 Suppl 1(0 1):S47-55.

[5]Jiménez Jaime T et al. 「過体重および肥満成人女性におけるカロリー制限のエネルギー消費への影響」.Nutr Hosp. 2015 Jun 1;31(6):2428-36.

[6]Johannsen DL et al. 「除脂肪体重は維持されているにもかかわらず、大幅な体重減少を伴う代謝低下」. J Clin Endocrinol Metab. 2012 Jul;97(7):2489-96.

[7]Hall KD, Guo J. 「肥満のエネルギー論: 体重調節と食事組成の影響」.2017 May;152(7):1718-1727.e3.

[8]Leibel RL, Rosenbaum M, Hirsch J. 「体重の変化によるエネルギー消費量の変化」.N Engl J Med. 1995 Mar 9;332(10):621-8.

[9]Egan AM, Collins AL. 「栄養不足に対するエネルギー消費の動的変化:レビュー」.Proc Nutr Soc. 2022 May;81(2):199-212.

[10]Heinitz S et al. 「早期適応性熱産生は、過体重の被験者における6週間のカロリー制限後の体重減少の決定要因である」.Metabolism. 2020 Sep;110:154303.

[11] Dulloo AG, Seydoux J, Jacquet J. 「適応性熱産生と脱共役タンパク質:脂肪代謝とエネルギーバランスにおける役割の再評価」.Physiol Behav. 2004 Dec 30;83(4):587-602.

[12]Müller MJ, Enderle J, Bosy-Westphal A. 「人間の体重増加と減量に伴うエネルギー消費量の変化」. Curr Obes Rep. 2016 Dec;5(4):413-423.

[13]Fothergill E et al. 「ザ・ビゲスト・ルーザー」コンテスト. Obesity (Silver Spring). 2016 Aug;24(8):1612-9.

[14]Schwartz MW et al. 「中枢神経系による食物摂取の制御」. Nature. 2000 Apr 6;404(6778):661-71.

[15]Ochner CN et al. 「肥満者の減量後に体重が戻ることを促進する生物学的メカニズム」.Physiol Behav. 2013 Aug 15;120:106-13.

[16]Hebebrand J et al. 「飢餓に対する心理的・行動的適応における低レプチン血症の役割:神経性食欲不振症への影響」.Neurosci Biobehav Rev. 2022 Oct;141:104807.

[17]Leibel RL. 「体重コントロールにおけるレプチンの役割」.Nutr Rev. 2002 Oct;60(10 Pt 2):S15-9; discussion S68-84, 85-7.

[18]Löfgren P et al.「肥満後の状態における脂肪組織の過形成と相対的なレプチン欠乏を示す長期前向き対照研究」. J Clin Endocrinol Metab. 2005 Nov;90(11):6207-13.

[19]Rosenbaum M et al. 「体重変化が血漿レプチン濃度とエネルギー消費量に及ぼす影響」.J Clin Endocrinol Metab. 1997 Nov;82(11):3647-54.

[20]Ahima RS et al. 「断食に対する神経内分泌反応におけるレプチンの役割」. Nature. 1996 Jul 18;382(6588):250-2.

[21]Rosenbaum M et al. 「減量した人のエネルギー摂取量」.Brain Res. 2010 Sep 2;1350:95-102.

[22]Kissileff HR et al. 「レプチンは減量した肥満者の満腹感の低下を逆転させる」.Am J Clin Nutr. 2012 Feb;95(2):309-17.

[23] Sumithran P et al. 「減量に対するホルモン適応の長期持続」. N Engl J Med. 2011 Oct 27;365(17):1597-604.

[24]Chaptini L, Peikin S. 「食物摂取の神経内分泌調節」.Curr Opin Gastroenterol. 2008 Mar;24(2):223-9.

[25]Alonso-Alonso M et al. 「食物報酬システム:現在の展望と将来の研究の必要性」. Nutr Rev. 2015 May;73(5):296-307.

[26]Begg DP, Woods SC. 「食物摂取の内分泌学」. Nat Rev Endocrinol. 2013 Oct;9(10):584-97.

[27]Goldstone AP et al. 「断食は脳の報酬系を高カロリー食品に偏らせる」.Eur J Neurosci. 2009 Oct;30(8):1625-35.

[28]Siep N et al. 「腹は最高のスパイス:注意、空腹、カロリー量が扁桃体と眼窩前頭皮質における食物報酬処理に与える影響に関するfMRI研究」.Behav Brain Res. 2009 Mar 2;198(1):149-58.

[29]Haase L, Cerf-Ducastel B, Murphy C. 「空腹と満腹の生理的状態における純粋味覚刺激に対する皮質活性化」.Neuroimage. 2009 Feb 1;44(3):1008-21.

[30] Stice E, Burger K, Yokum S. 「カロリー制限は、摂取量、摂取予測、そしておいしい食べ物のイメージに対する注意と報酬の脳領域の反応性を高める」.Neuroimage. 2013 Feb 15;67:322-30.

[31] de Araujo IE et al. 「味覚受容体シグナル伝達の欠如下における食物報酬」.Neuron. 2008 Mar 27;57(6):930-41.

[32]Avena NM, Rada P, Hoebel BG. 「砂糖と脂肪の過剰摂取は中毒性行動において顕著な違いがある」. J Nutr. 2009 Mar;139(3):623-8.

[33]Berthoud HR, Zheng H, Shin AC. 「肥満者およびカロリー制限と肥満手術による減量後の食物報酬」. Ann N Y Acad Sci. 2012 Aug;1264(1):36-48.

[34]Pannacciulli N et al. 「食事に対する左背外側前頭前皮質の活性化の低下:肥満の特徴」. Am J Clin Nutr. 2006 Oct;84(4):725-31.

[35]DelParigi A et al. 「ダイエットに成功した人は、行動制御に関わる皮質領域の神経活動が増加している」. Int J Obes (Lond). 2007 Mar;31(3):440-8.

[36]Burger KS, Stice E. 「食事制限スコアと食物摂取、摂取予測、食物画像に対する報酬関連脳領域の活性化の関係」. Neuroimage. 2011 Mar 1;55(1):233-9.

[37]Stice E, Davis K, Miller NP, Marti CN. 「断食は過食症および過食症の発症リスクを高める:5年間の前向き研究」.J Abnorm Psychol. 2008 Nov;117(4):941-6.

[38]Ogawa R et al. 「慢性的な食事制限と食事性脂肪の減少:過食発作の危険因子」.Physiol Behav. 2005 Nov 15;86(4):578-85.

[39]Gurr MI et al. 「ヒトの脂肪組織の細胞密度:脂肪細胞の大きさと数、体脂肪の量と分布、および体重増加と減少の履歴との関係」. Int J Obes. 1982;6(5):419-36. PMID: 7174187.

[40]Yang MU, Presta E, Björntorp P. 「ラットにおける絶食後の再摂食:食事誘発性肥満における絶食期間と再摂食が食物効率に及ぼす影響」.Am J Clin Nutr. 1990 Jun;51(6):970-8.

[41]Arner P. 「脂肪分解の制御とヒトの肥満発症との関連性」.Diabetes Metab Rev. 1988 Aug;4(5):507-15. PMID: 3061758.

[42]MacLean PS et al. 「肥満傾向のラットにおける、長期にわたる体重減少に対する末梢代謝反応は、迅速かつ効率的な体重増加を促進する」.Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2006 Jun;290(6):R1577-88.

[43]Sclafani A, Ackroff K. 「食物報酬と満腹感の関係の再考」.Physiol Behav. 2004 Aug;82(1):89-95.

[44]Berthoud HR, Lenard NR, Shin AC. 「食物報酬、過食、肥満」.Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2011 Jun;300(6):R1266-77.

[45]Speakman JR. 「肥満の原因となる倹約遺伝子、魅力的だが欠陥のある考え、そして別の視点:「漂流遺伝子」仮説」.Int J Obes (Lond). 2008 Nov;32(11):1611-7.

2025.08.07

ダイエットの普及が肥満の増加に拍車をかけている可能性

要 約

(1)過体重や肥満の有病率の増加と並行して、ダイエットの普及率も、過去数十年間、継続的に増加している。ダイエットが逆説的に、肥満を助長しているのではないかと懸念されている。

(2)いくつかの観察研究は、ダイエットと体重増加の間に、少なくとも部分的な因果関係があることを示唆しているが、一部の研究者は、ダイエットは食べ過ぎ傾向の代理マーカーであると主張している。

(3)いくつかの前向き研究は、青少年・中年女性、並びに正常体重の範囲内の人が減量のためにダイエットをすることが、将来の体重増加を最も強力に予測している。理想的な痩せ体型を求める社会的なプレッシャーや、太ることへの恐怖が、一部の人を過激なダイエットに駆り立てている可能性がある。

(4)青少年に関する前向き研究では、不健康な体重管理行動(食事を抜く、極少量しか食べない)を継続的に行った男女で、10年後のBMIの増加が最も大きかった。一部の研究者は、青少年にとってのダイエットは、長期的に体重管理に逆効果となる行動パターン(無茶食い、朝食抜き、野菜の摂取不足など)を促す可能性が高いと指摘する。

<結論>

(5)いくつかの観察研究は、遺伝的要因とは無関係に、ダイエット自体がBMIの増加を予測することを示唆している。過酷なカロリー制限を課した長期的な臨床研究(飢餓実験)においても、制限解除後の体重のオーバーシュートが確認されている。

(6)(私の考え)すべてのダイエットではないが、一部の人の実践する食事制限や不健康な体重管理行動(食事抜きなど)が、社会全体として体重増加に拍車をかけている可能性が高い。

(7)食事制限による減量は、最終的には、代謝・ホルモン・神経学的変化を伴う生物学的飢餓反応を引き起こすことが判明しており、体重が減量前より増加する可能性を説明できるかもしれない。

【全 文】

-

<目 次>

-

- ダイエットと肥満に関する近年の背景

- 観察研究における問題と注意すべき点

- ダイエットと肥満増加の因果関係は?

- 結論

<はじめに>

近年、世界中で減量の為にダイエットをする人は増加傾向にありますが、ダイエットが肥満の増加に拍車をかけているのではないかと一部で懸念されています。

例えば、テレビに出演している女優や女子アナが “昔に比べ太ったのでは?” と感じることはないですか? 私には彼女達が “食べ過ぎている” とは到底思えません。むしろ 太りたくないがために、ダイエット(例えば、食事を抜いたり、軽い食事で済ましたり)をしているのではないかと推測しています。

今回は、ダイエットの普及と肥満の増加に関連性があるのかについて、観察並びに臨床研究の結果を基に考えてみたいと思います。

1.ダイエットと肥満に関する近年の背景

(1) 1992年、アメリカ国立衛生研究所が招集した専門家委員会は、次のように結論づけた:「管理された環境下での減量プログラムを継続すれば、参加者は通常、体重の約10%を減らすことができる。しかし、体重減少後1年以内に体重の1/3から2/3が戻り、5年以内にほぼ全部が戻る」のだと[1]。

また、長期的な結果に関する研究では、ダイエットをした人の少なくとも1/3は、減った体重よりもリバウンドする体重が多いことが示されており[2]、ダイエットが逆説的に、達成しようとしていることと全く逆の結果をもたらしているのではないかと懸念されている[2, 3]。

(2) 1983年に出版された本「ダイエットは太る」では、ダイエットで体重を減らすことは体重管理には逆効果であり、体重が増減を繰り返すたびに、減った脂肪より多くの脂肪が戻ってしまうという考え方が体現された[4]。それ以来、ダイエットで太るかどうかは、科学者の間では物議を醸し、頻繁に議論されている[5, 6, 7]。

(3) 米国人はダイエットに関連する製品やサービスに年間 330 億ドル以上 (1998年時点)を費やしているにもかかわらず[8]、肥満 (BMI≧30) の有病率は 30.5%(2000年)から35.7% (2010年)、42.4% (2018年)と着実に増加している[9]。

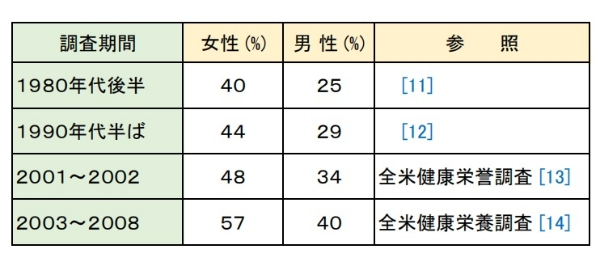

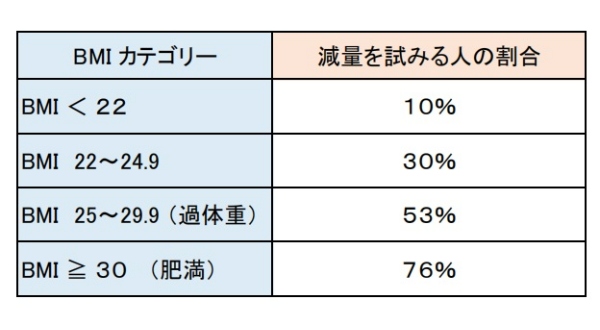

ダイエットの普及率も、過体重や肥満の有病率の増加と並行して、過去数十年間、継続的に増加している[10] 。(表-1 参照)

[表-1] ダイエットの普及率の推移(アメリカ)

また、イギリス国民における年齢で調整後の減量試み(ダイエット)の普及率は、1997年の 39% から 2013 年には 47% に増加しました。

すべての BMI カテゴリーにおいて、減量を試みる人は毎年増えています[15]。(表-2 参照)

[表-2] BMI別の減量の試み普及率(2013年 イギリス )

(4) 一部の研究者は、ダイエットと体重増加の関連性は少なくとも部分的には因果関係にあると示唆しているが[16,17]、他の研究者は、ダイエットは食べ過ぎ傾向の代理マーカーであり、ダイエットをしなければ人はさらに体重が増えるだろうと主張している[ 18]。

(5) いくつかの前向き研究では、青年期のダイエットや[17, 19, 20]、中年女性のダイエットをする人[21]、当初正常体重の範囲内の人が減量のためにダイエットをすることが[5, 21, 22]、将来の体重増加を最も強力に一貫して予測することが示唆されています。

(6) ミネソタ州で行われた10年間に及ぶ前向き研究(1998~2009)では、青少年(中学~高校生)のダイエット経験とBMIの変化が5年ごとに追跡調査され、1,902名(男性819, 女性1,083)が調査を完了した。

調査開始時(Time 1) と5年後 (Time 2) の両方でダイエットや不健康な体重管理(食事を抜く、極少量しか食べない、代替食品やダイエット薬の使用)を継続的に行った男女は、ダイエットをしていない人と比較して、開始時点でのBMI値が高く、10年後 (Time 3) のBMIの増加が大きかった。

(※) 女性の43.7%、男性の18.7%が、継続的に不健康な体重管理行動を行っていると報告した。

出典:Freepik (photo by Prostooleh)

特に、「非常に少量しか食べないこと」「食事を抜くこと」は、圧倒的に最も一般的に報告された行動であり、両方の行動は女性と男性で統計的に有意な大きな BMI の増加を予測した。

特に懸念されるのは、Time 1で過体重 (25≦BMI<30)であり、ダイエットや不健康な体重コントロール行動を継続した男女でBMIが大きく上昇したことである。例えば、Time 1とTime 2の両方で不健康な体重管理行動をとっていた過体重の女子は、10 年間の調査期間中に BMI が 5.19 単位増加したのに対し、不健康な体重管理行動を全くとらなかった過体重の女子のBMI増加はわずか 0.15 単位であった[17]。

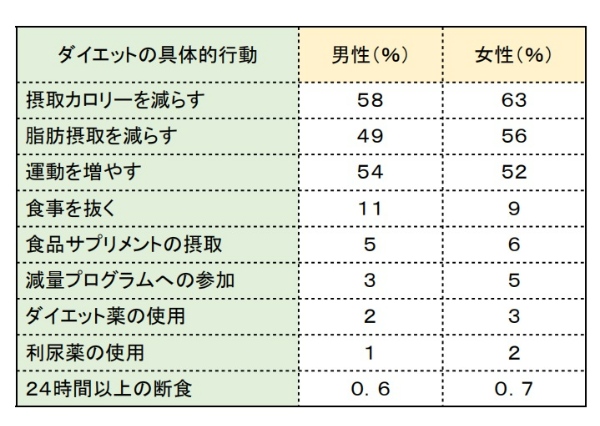

(7) 1998 年の全国健康インタビュー調査では、米国成人における減量戦略の普及状況が調査された。

減量を試みる人のうち、「摂取カロリーを減らして運動量を増やした」と回答したのは3分の1だけでした [23]。(表-3 参照)

[表-3] 米国成人の減量戦略の普及率

2.観察研究における問題と注意すべき点

数年に及ぶ観察集団研究の大半では、自己申告のダイエットをした人の間で、その後の体重増加が示されているが、いくつかの調査結果は、ダイエットによって体重減少と体重増加の両方が予測されており[24, 25]、結果は必ずしも一貫していない。その原因とその他の注意すべき点について考えてみたいと思います。

(1) どの様なダイエットか?

多くの研究では、開始時点での「ダイエットの実施状況」や「過去のダイエット歴」が調査されたが、どのようなダイエットをしたのかはあまり調査されていない[20, 21, 26] 。

もちろん痩せるための正しく継続できるダイエット(例えば、野菜を多く摂り、[超]加工 食品を減らす、朝食を摂る、運動するなど)を実践した人は減量を維持できるかもしれないが、一時的な効果をもたらすだけの間違ったダイエットをした人は、最終的に失敗に終わる可能性がある。

(2) 調査期間とダイエットのタイミング

いくつかの研究では、開始時点でのみ、「ダイエットの実施状況」が調査され、その数年後(例えば、2年、5年、10年後)のBMIの変化が調査されているが[20, 21, 26]、開始時にダイエットをしている人は恒常性の観点から、その人の元々の体重(設定体重)より低い可能性がある。

また、調査期間の途中でダイエットを開始(又は中止)したり、調査終了間際からダイエットを開始した場合、ダイエットと体重変化の因果関係を正しく読み取れない可能性がある。

(3)思春期はBMIも増える

BMIの増加は必ずしも体脂肪の増加を意味するものではない。思春期(中学~高校)は特に筋肉量も増えるので、ある程度 BMIが増加するのは不思議ではない。この年齢層の観察研究においては注意すべき事の1つである。

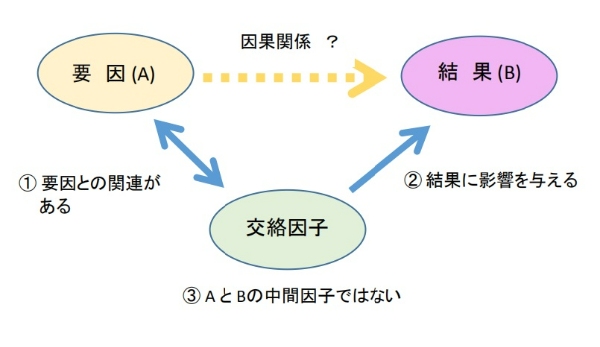

(4)交絡因子

交絡因子とは、ある要因と結果の関連性を調べようとする際に、その関係に影響を与えてしまう、別の要因のことです。

例えば、「飲酒」と「がん」の関連性を調べる際に、喫煙もがんのリスクを高めることが知られていますが、喫煙者は飲酒をしていることが多いため、「喫煙」が交絡因子となります。

ダイエットと肥満の因果を調査する場合、その他の交絡となりうる要因(*1)を考慮する必要がある。

(*1) 例えば、アルコール摂取、禁煙、身体活動の不足、カルシウムや微量栄養素の摂取不足、社会経済的地位、出産、睡眠不足などは、体重増加と関連付けられている。[21, 27]

<①~③を満たせば 交絡因子となる>

3.ダイエットと肥満増加の因果関係は?

私はこのブログ全体を通して、食事を抜いたりするようなカロリー制限ダイエットでは腸内飢餓が誘発され、体重が増加する(設定体重がアップする意味で)可能性があるということを説明してきました。ゆえに、ダイエットの増加と肥満の増加に関連があることは全く不思議ではない。

しかし今回は、私の考えは一旦脇に置いておいて、観察研究や臨床研究から読み取れる範囲でこの因果について考えてみたいと思います。

(1)まずは、「ダイエットは食べ過ぎ傾向の代理マーカーであり、ダイエットをしなければ人はさらに体重が増えるだろう」という主張についてである。

1節-(6) の思春期の青少年を対象とした10年の調査では、開始時 (Time 1) でダイエットを行っていたものの、5年後(Time 2)の時点でダイエットを中止した人と、継続した人の軌跡を調べることができた。研究者らは、ダイエットを中止した人の体重増加は、ダイエットを継続した人に比べはるかに少ないことから、「ダイエットをしなければ人はさらに体重が増える」という主張は支持していない[17]。

(2)ダイエットと肥満に関するもう一つの考えは、「ダイエットをすると太るのではなく、遺伝的に肥満傾向にある人がダイエットをする可能性が高くなる」というものだ[6]。つまり、ダイエットは成功しないかもしれないが、太っていくのは遺伝的要因であるという考えだ。

これについても、思春期の青少年を対象とした10年の調査で、その主張とは異なる結果が出た。

開始時 (Time 1) で過体重 (25≦BMI<30) であったものの、Time 1とTime 2の両方でダイエットや不健康な体重管理行動(食事を抜く、極少量しか食べない)を継続した女子は、10 年間の調査期間中にBMIが 5.19 単位増加したのに対し、ダイエットを全く行わなかった過体重の女子ではBMIの増加は 0.15 単位であった。つまり、ダイエットそれ自体が、体重増加に大きく影響している可能性がある[17]。

また、フィンランドにおける双子研究では、5kg以上の意図的減量回数の異なる双子(一卵性、二卵性)の体重の変化が縦断的に調査された。意図的な減量(ダイエット)を頻繁に行うと、遺伝的要因とは無関係に、時間の経過とともに体重が増加する可能性があることが示唆された[16]。

(3)なぜ思春期の青少年や正常体重の人で、ダイエットが体重増加のより強力な予測因子になっているか?についてです。

これまでの研究によると、多くの若者は、理想的な痩せ体型を求める社会的なプレッシャーのために、自分の体型やサイズを気にしています[28] 。また、正常体重(BMI<25)でありながらも、最近少しづつ体重が増えている人にとっては、ダイエットが「やせたいという願望ではなく、太ることへの恐怖」によって動機づけられていることを示している[29]。

いくつかの研究で、思春期の青少年(特に女子)における不健康な体重管理行動(食事を抜く、極少量だけ食べる、食欲抑制剤/下剤の使用、嘔吐、無茶食い、偶発的な運動)が指摘されている[17, 30]。

思春期の青少年における5年間の縦断的研究では、ダイエットは、無茶食いの増加(男女)、朝食摂取量の減少(男女)、果物・野菜摂取の減少(女性)、身体活動の減少(男性)と関連していた。つまり、青少年にとってダイエットは、不健康な食生活や活動行動のリスクをむしろ高め、長期的に体重管理に逆効果となる行動パターンを促す可能性が指摘されている[19]。

(4)臨床研究、飢餓実験

実験的半飢餓と回復期を通して、正常体重の被験者の体重が過剰増加(オーバーシュート)することは、古典的なミネソタ飢餓実験(1945-46)や米国陸軍レンジャーの多重ストレス実験でも確認されている[31]。

ミネソタ実験では、平均体重69.3キロの健康的な男性が6カ月の半飢餓食で体重の25%以上失ったが、制限付きリハビリ期間後の自由摂食期間には過食(食欲亢進)反応が続き、結果的に、彼らの体重は実験前よりも重くなった[32, 33]。

近年では、米国陸軍レンジャー学校の若い男性においても、体重と体脂肪のオーバーシュートが報告されている。彼らは、8-9週間に及ぶ多重ストレス環境(エネルギー不足、睡眠不足など)での訓練で、体重の約12%を失ったが、回復期5週目には体重が開始前より5キロ増えた。これは主に脂肪量の大幅な増加による[34]。

<この節のまとめ>

●観察研究の結果は、「ダイエットは食べ過ぎ傾向の代理マーカーである」という主張を支持していない。

●いくつかの観察研究は、遺伝的要因とは無関係に、ダイエット自体がBMIの増加を予測することを示唆している。

●特に体重増加が懸念されるのは、青少年や正常体重の人における不健康なダイエット(過激なカロリー制限)である。一部の研究者は、不健康なダイエットは、長期的に体重管理に逆効果となる行動パターンを促す可能性が高いと指摘する。

●過酷なカロリー制限を課した長期的な臨床研究においても、制限解除後の体重のオーバーシュートが確認されている。

4.結 論 (私の考え)

すべてのダイエットが太る訳ではない。

自分にあった健康的な食事パターン(例:朝食で一日を始める、バランス良く食べる、精製炭水化物や超加工食品を減らす、野菜を増やす、運動する etc)を採用すれば、減量に成功し、減った体重を維持できる人もいる。

例えば、地中海式ダイエットに関する6件の前向きコホート研究を分析した系統的レビューでは、地中海式ダイエットの遵守は、過体重および肥満のリスク、並びに5年間の体重増加と逆相関していた[35]。

出典:Freepik (Photo by Katemangostar)

しかし依然として、肥満予防または治療には「摂取カロリーを減らし、消費を増やす」という観点からのみ論じられることが多いため、多くの人が未だに低脂肪食を選択したり、朝食又は昼食を抜いたり、少しのファーストフードだけで長時間の空腹に耐えている。特に一部の若者は、太ることへの社会的プレッシャーや恐怖によって、過激なカロリー制限(食事を抜く、極少量しか食べない)に至るケースがあり、健康面や長期的な体重増加が懸念されている[17]。

観察研究では因果関係を証明するのは難しいのですが、一部の人の実践する行動(食事制限)が、社会全体として体重増加に拍車をかけている可能性が高いと私は考えます。

進化論的観点から見ると「飢餓などのエネルギーが制限される期間には身体のエネルギー貯蔵量を守り、食料が過剰にある時には、エネルギー貯蔵量(体脂肪)を素早く補充する」のは理にかなっており[36]、美味しく消化の良い食品(精製炭水化物、[超]加工食品など)が豊富にある社会における極端な食事制限は逆効果になる場合があるのです。

これまでの研究によると、食事制限による減量は、最終的には、代謝・ホルモン・神経学的変化を伴う生物学的飢餓反応を引き起こすことが判明しており[37]、体重が減量前より増加する可能性を説明できるかも知れない。

次回は、私の腸内飢餓理論も含めて、減量後に体重増加を促す様々なメカニズムについてお伝えしたいと思います。

<参考文献>

[1]「自発的な体重減少とコントロールの方法」. NIH Technology Assessment Conference Panel. Ann Intern Med. 1992 Jun 1;116(11):942-9.

[2] Mann T et al. 「メディケアの効果的な肥満治療の模索:食事療法は解決策ではない」. Am Psychol. 2007 Apr;62(3):220-33.

[3] Bacon L, Aphramor L. 「体重科学:パラダイムシフトの証拠を評価する」. Nutr J. 2011 Jan 24;10:9.

[4]Cannon G, Einzig H. Dieting makes you fat. London: Century Publishing; 1983.

[5] Jacquet P et al. 「ダイエットによって太る人がいる理由:体組成の自己調節の観点から体重増加をモデル化する」. Int J Obes (Lond). 2020 Jun;44(6):1243-1253.

[6] Hill AJ. 「ダイエットをすると太りますか?」 Br J Nutr. 2004 Aug;92 Suppl 1:S15-8.

[7] Lowe MR. 「ダイエット:将来の体重増加の代理か原因か?」 Obes Rev. 2015 Feb;16 Suppl 1:19-24.

[8] Cleland R et al. 「市販の減量製品とプログラム:消費者が得るものと失うもの」. Crit Rev Food Sci Nutr. 2001 Jan;41(1):45-70.

[9] National Center for Health Statistics, National Health and Nutrition Examination Survey, 1999–2018.

[10] Montani JP et al. 「心臓代謝疾患の危険因子としてのダイエットと体重増加:本当に危険にさらされているのは?」 Obes Rev. 2015 Feb;16 Suppl 1:7-18.

[11] Williamson DF et al. 「成人の減量の試み:目標、期間、減量率」. Am J Public Health. 1992 Sep;82(9):1251-7.

[12]Serdula MK et al. 「減量を試みる頻度と体重管理戦略」. JAMA. 1999 Oct 13;282(14):1353-8.

[13] Weiss EC et al. 「2001~2002年の米国成人の体重管理習慣」. Am J Prev Med. 2006 Jul;31(1):18-24.

[14] Yaemsiri S et al. 「米国成人の体重認識、過体重診断、体重管理:NHANES 2003-2008調査」. Int J Obes (Lond). 2011 Aug;35(8):1063-70.

[15] Piernas C et al. 「減量の試みの最近の傾向:イングランドの健康調査から」. Int J Obes (Lond). 2016 Nov;40(11):1754-1759.

[16]Pietiläinen KH et al. 「ダイエットは太る?双子研究」. Int J Obes (Lond). 2012 Mar;36(3):456-64.

[17] Neumark-Sztainer D et al. 「思春期のダイエットと不健康な体重管理行動:10年間のBMIの変化」. J Adolesc Health. 2012 Jan;50(1):80-6.

[18] Stice E, Presnell K. 「ダイエットと摂食障害」. In: Agras WS, editor. The Oxford Handbook of Eating Disorders. Oxford University Press; USA: 2010. pp. 148–179.

[19] Neumark-Sztainer D et al. 「なぜダイエットは青少年の体重増加を予測するのか? :5年間の縦断的研究」. J Am Diet Assoc. 2007 Mar;107(3):448-55.

[20]Viner RM, Cole TJ. 「思春期から成人期にかけて体重が変化する人は誰でしょうか?1970年英国出生コホート」. Int J Obes (Lond). 2006 Sep;30(9):1368-74.

[21]Korkeila M et al. 「減量の試みと大幅な体重増加のリスク:フィンランド成人を対象とした前向き研究」. Am J Clin Nutr. 1999 Dec;70(6):965-75.

[22] Sares-Jäske L et al. 「自己申告によるダイエットとBMIおよびウエスト周囲の長期的変化」. Obes Sci Pract. 2019 Mar 26;5(4):291-303.

[23] Kruger J et al. 「減量の試み:米国成人の具体的な実践」. Am J Prev Med. 2004 Jun;26(5):402-6.

[24] Bild DE et al. 「若年成人の体重減少の相関関係と予測因子」. Int J Obes Relat Metab Disord. 1996 Jan;20(1):47-55. PMID: 8788322.

[25] Coakley EH et al. 「男性の体重変化の予測因子:医療専門家追跡調査の結果」. Int J Obes Relat Metab Disord. 1998 Feb;22(2):89-96.

[26] French SA et al. 「働く成人の2年間の体重変化の予測因子:健康な労働者プロジェクト」. Int J Obes Relat Metab Disord. 1994 Mar;18(3):145-54. PMID: 8186811.

[27] Chaput JP et al. 「ケベック家族研究における成人の太りすぎと肥満の危険因子」. Obesity (Silver Spring). 2009 Oct;17(10):1964-70.

[28]Field AE et al. 「摂食障害になることの家族、仲間、メディアの予測因子」. Arch Pediatr Adolesc Med. 2008 Jun;162(6):574-9.

[29] Chernyak Y, Lowe MR. (ダイエットの動機 「やせたい」と「やせたい願望」は違う)J Abnorm Psychol. 2010 May;119(2):276-81.

[30] Stice E et al. 「自然な減量努力は、女子青年の相対体重の増加と肥満の発症を予測する」 J Consult Clin Psychol. 1999 Dec;67(6):967-74.

[31] Dulloo AG et al. 「ダイエットで太る仕組み:人体組成の自動調節の観点から」 Proc Nutr Soc. 2012 Aug;71(3):379-89.

[32] Keys A et al. (1950) The Biology of Human Starvation. Minnesota: University of Minnesota Press.

[33] [Jason Fung. 2019. The Obesity Code. サンマーク出版. P.78-83]

[34]Nindl BC et al. 「長期間のエネルギー不足後の痩せた健康な男性の身体能力と代謝回復」 Int J Sports Med. 1997 Jul;18(5):317-24.

[35]Lotfi K et al. 「地中海式ダイエットの遵守、5年間の体重変化、および過体重と肥満のリスク」 Adv Nutr. 2022 Feb 1;13(1):152-166.

[36]van Baak M. 「摂食過多および摂食不足時の適応的熱発生」. Br J Nutr. 2004 Mar;91(3):329-30.

[37] Mann T et al. 「肥満の流行」という文脈における公衆衛生の促進:誤ったスタートと有望な新たな方向性」 Perspect Psychol Sci. 2015 Nov;10(6):706-10.

2025.02.25

肥満の増加は、超加工食品の消費量と密接に関係している

要 約

(1)サンパウロ大学の研究グループによって2009年に考案されたNOVA 分類法では、食品を種類や栄養素ではなく、加工の程度や目的によって4つのグループに分類している。

【1】 未加工または最小限の加工食品

【2】 加工食品原料

【3】 加工食品 (PF)

【4】 超加工食品(UPF:Ultra-processed food)

超加工食品 (UPF)は、多くの材料を組合わせて、多数の一連の工業プロセスを経て作られる調合物であり、スナック菓子、チョコレート菓子、インスタント食品、ソーセージやハム、その他ほとんどのファーストフードが含まれる。UPFの消費量の増加は、肥満や食事関連の疾患の増加に関連していると考えられている。

(2)UPFは、精製炭水化物・添加糖・塩分・飽和脂肪・トランス脂肪を多く含み、エネルギー密度が高い。その一方、食物繊維・タンパク質・微量栄養素の供給源としては貧弱である。さらに、香料・着色料・乳化剤・保存料、その他の化粧添加物が添加されることが多い。

(3)1980年代以降、UPFの消費量は、先進国だけでなく途上国においても急速に増加している。一日の総エネルギー摂取量に占めるUPFの割合でみると、アメリカ、イギリス、カナダでは平均で50%を超えている。

(4)UPFの消費と肥満との関連を調べたいくつかの研究では、UPFの消費量が多いほど、肥満になる確率が高いことが明確に示されている。それに対し、野菜などの自然食品の摂取量の増加は、肥満と逆相関していることが判明した。

(5)アメリカの研究グループは、UPFの摂取量が多い人は、果物・野菜・魚などの自然食品の摂取が少なく、食事全体の質(栄養価)が大幅に低下する傾向があることを発見した。

(6)(超)加工食品の食事では、ホールフードの食事に比べ、食事誘発性熱産生 (食後に増加する消化・吸収などに使われるエネルギー) が低下し、実質的なエネルギー獲得量が増加する可能性がある。

また、超加工食品の食事では、未加工食品の食事に比べ、満腹感が得られず、空腹を感じやすいため、食べ過ぎてしまう可能性が指摘されている。

<結論:私の考え>

(7)一般的には、UPFは高エネルギー密度である為、食べ過ぎると肥満になりやすいと考えられている。しかし、私は「超加工」そのものの危険性を指摘したい。UPFは栄養価・繊維質に乏しく消化が容易であるため、食事が精製炭水化物や超加工食品に偏り、野菜などの自然食品が不足すれば、腸内飢餓が引き起こされ体重の設定値がアップする可能性がある。

(8)過体重や肥満、多くの生活習慣病の急激な増加は、1970~80年代にかけての食品加工の急速な工業化と共に発生したと言っても過言ではない。

(9)世界肥満連合 (WOF) は、これまでの政策に変更がなく、肥満予防の対策とられなければ、2035年までに世界の人口の半数以上が肥満 (BMI≧30)(注1)または過体重 (25≦BMI<30) に分類されることになると警告している。

私は、「カロリー」に焦点を絞った政策よりも、食品の「加工度」「噛む回数」「消化性」などに重点を置いた政策が必要だと考えます。

(注1:日本では、BMI25以上を「肥満」として扱っている。)

【全 文】

-

目次

- NOVAシステムによる食品分類

- 超加工食品の問題点

- 超加工食品の消費と肥満との関連

- 超加工食品の食事全体への影響

- なぜ超加工食品が体重増加を引き起こすのか?

- 今後の望まれる対策

低炭水化物、ケトジェニック、パレオ、低脂肪、ビーガンなど様々なダイエット法における派閥間の終わりのないダイエット戦争は、国民に大きな混乱と栄養科学への不信をもたらしている。しかし、ほとんどのダイエット法で共通している推奨事項があることはあまり知られていない。それは「超加工食品を避ける」ことです[1]。

検証的証拠は、多くの国において肥満率の上昇が、超加工食品の消費量の増加とほぼ平衡していることを示しているが、今回は、その原因について考えてみたいと思います。最後に私の腸内飢餓理論との関連について言及します。

1. NOVAシステムによる食品分類

NOVA (頭文字ではない)とは、食品を栄養素ではなく、食品加工の程度や目的によって分類する食品分類である。ブラジルのサンパウロ大学の研究グループによって2009年に考案された[2]。

従来の食品分類では、食品や材料は、植物の起源や動物の種類、含まれる栄養素に基づいて分類されている。そのため、全粒穀物が「朝食用のシリアル」やクッキーと一緒に分類されたり、新鮮な鶏肉や豚肉がチキンナゲットやソーセージと一緒に分類されることがあるのです。

健康や病気に与える影響を考えるとき、従来の食品分類ではもはや上手く機能していなかったのだ[3]。

NOVA分類法では,食品を加工の性質、程度、目的に応じて、以下の4つのグループに分類しています。

2.超加工食品の問題点

そもそも食品加工とは、「生の食材を消費、調理、保管に適した状態にするためのさまざまな操作」であり、事実上ほとんどの食品は食べる前に何らかの加工を受けます。ですから、「加工」そのものは悪くないのです。

しかし超加工食品 (UPF) は、グループ1の自然食品をほとんど又は全く含まず、食品由来の物質や添加物を組合わせて、複数の一連の工業的プロセスによって作られる調合物であるため、部分的に食品の性質を変更した食品ではありません[3]。

これらの食品は、精製穀物、添加糖、塩分、飽和脂肪、トランス脂肪を多く含み、エネルギー密度が高い。その反面、食物繊維、タンパク質、微量栄養素の供給源としては貧弱である。

さらに、最終製品の望ましくない品質を隠すために、香料、着色料、乳化剤、甘味料、その他の化粧添加物がこれらの製品に添加されることがよくある[5]。

それにもかかわらず、1980年代以降、UPFの消費量は、先進国だけでなく途上国においても急速に増加しており、それは多国籍企業によって主に推進されている。

UPFは、非常に美味しく中毒性があり、安価で、賞味期限が長く、いつでもどこでも食べられるため魅力的であるため、多くの支持を受けていると言えるであろう[3]。

これまでのNOVAに基づく証拠は、最小限に加工された食品や家庭での調理が減少し、食糧供給がUPFに置き換えられることは、不健康な栄養プロファイルといくつかの食事関連の疾患の増加に関連していることを示している[3]。

3.超加工食品の消費と肥満との関連

♦一日の総エネルギー摂取量のうち 超加工食品 (UPF) からの摂取量の割合を報告した成人に関する研究では、(平均値で)アメリカが最も高く(55.1~56.1%)、次いでイギリス(53~54.3%)、カナダ(45.1~51.9%)、フランス(29.9~35.9%)、ブラジル(20~29.6%)、スペイン(24.4%)、マレーシア(23%)となっている[6]。

総エネルギー摂取量の平均 56.1 %をUPFから摂取していたことが判明したアメリカの成人を対象とした横断研究(2005~2014年)では、 最も多い五分位(注1)に属する人は、総エネルギー摂取量の84.5%をUPF が占めていたのに対し、最も少ない五分位に属する人は25.4%であった[7]。

♦ラテンアメリカ15カ国で行われた横断的時系列研究では、2000年から2009にかけて、12カ国でUPFの売上と体重の変化に関連があることが明らかになった[8]。

ブラジルの2008~2009年の家計調査のデータに基づく横断研究では、UPF の家庭での消費は平均BMIと肥満の有病率の両方と正の相関関係にあった。UPFの消費が上位四分位の人は下位四分位の人に比べ肥満になる確率が 37% 高かった[9]。

♦イギリスの国民食事栄養調査(2008~2016)で抽出された6143人を対象にした研究では、4日間の食事日記に記録された食品はNOVAシステムに従って分類された。UPFの摂取は、男女ともに BMI、ウエスト周囲径、肥満率の増加と関連しており、UPFの摂取が 10% 増加すると、肥満率が 18% 増加した。UPFの消費量は、男性、英国白人、喫煙者、より若い人、社会階級の低いグループで高かった[10]。

♦カナダでの、2004年地域健康調査から18才以上の成人19,363人を対象とした横断研究では、UPFの消費が最上位の5分位の人は、最下位の5分位の人に比べて肥満になる可能性が 32% 高かった。男性、年齢が若いこと、教育水準の低さ、運動不足、喫煙、カナダ生まれであることは、UPFの摂取量の増加と関連していた[4]。

♦スペインのナバラ大学卒業生を対象に1999年から実施されている、前向きコホート研究では、ベースラインで太り過ぎではなかった8451人を約 9 年間追跡した。一日あたりの UPF摂取量が最上位四分位の参加者は、最下位四分位の参加者よりも過体重または肥満を発症するリスクが 26% 高かった。

また彼らは、ファーストフード、揚げ物、加工肉、砂糖入り飲料をより多く消費していたが、対照的に、野菜の摂取量が最も低かった。UPFの消費量が多いほど、地中海式ダイエットの遵守は低くなる傾向があった[11]。

4. 超加工食品の食事全体への影響

(1)食事全体の質の低下

♦アメリカの研究グループは、超加工食品 (UPF) の摂取と全体的な「食事の質」の関連性を調査するため、国民健康栄養調査 (2015~2018) から 5,919 人の子供と 10,064 人の成人のデータを分析した。食事の質は、米国心臓協会(AHA)食事スコアと健康的な食事指数(HEI)-2015 スコアを使用して評価されました。

不健康な食生活をしている子供の推定割合は、UPF摂取量が最も少ない五分位の 31.3% から、最も多い五分位の 71.6% まで徐々に増加しました。同様に、不健康な食生活をしている成人の対応する割合は、最下位五分位の 18.1% から最上位五分位の 59.7% まで増加しました。

UPFの摂取が増加するにつれて、果物、野菜、ナッツ類、魚などの健康食品の摂取は大幅に減少し、逆に精製穀物、加糖飲料、添加糖などの不健康の食品の消費は増加した。

研究グループは、UPFの摂取量が多いと子供と大人の食事全体の質(栄養価)が大幅に低下すると結論づけた。この結果は、これまでの数カ国で実施された先行研究と一致しているという[12]。

♦イタリアの研究者グループは、「食事のタイミングは食品加工と関連している」という仮説をたてそれを検証した。2010年から2013年にかけて実施されたイタリア栄養健康調査 (INHES) から 8,688 人のデータを分析した。被験者は、集団の朝食、昼食、夕食のタイミングの中央値に基づいて、「早い食事」と「遅い食事」に分類された。

遅い時間(朝食7時以降、昼食13時以降、夕食20時以降)に食べる人は、早い時間に食べる人に比べてグループ1(未加工又は最小限の加工)の食品の摂取が低く、一方で加工食品(PF)やUPFの摂取量が多いことがわかった。遅い時間に食べることは、地中海式ダイエットの順守と逆相関していた[13]。

地中海式ダイエットは主に果物、野菜、豆類、ナッツ、オリーブオイル、魚で構成されているため、体重増加の減少との関連性が実証されています[14]。

(2)実質的な摂取エネルギーの増加

♦アメリカの研究者グループは、特定の加工食品 (PF) の食事と等カロリーのホールフード(WF)の食事の正味のエネルギー摂取量を確かめるため、クロスオーバー比較試験を実施した。18名の被験者は、加工の程度が異なる 等カロリーの2 種類のサンドイッチを摂取した。WF食は、マルチグレインパン(ヒマワリの種と全粒穀粒を丸ごと含む)とチェダーチーズで構成され、一方、PF食は白パンとプロセスチーズ製品で構成されていました。

この研究では、PF食の摂取時の食事誘発性熱産生 (DIT)(注2)は、WF食の摂食時より46.8% 低かった。DITの差により、PF食の正味の摂取エネルギー獲得量が 9.7% 増加したと結論づけた[15]。

(注2) 食事誘発性熱産生(DIT)とは、食物の摂取に反応して、数時間にわたって身体がエネルギー消費を増加させるプロセスのこと。

PF食において食事誘発性熱産生が大幅に減少したことについて、彼らは以下のように分析した。

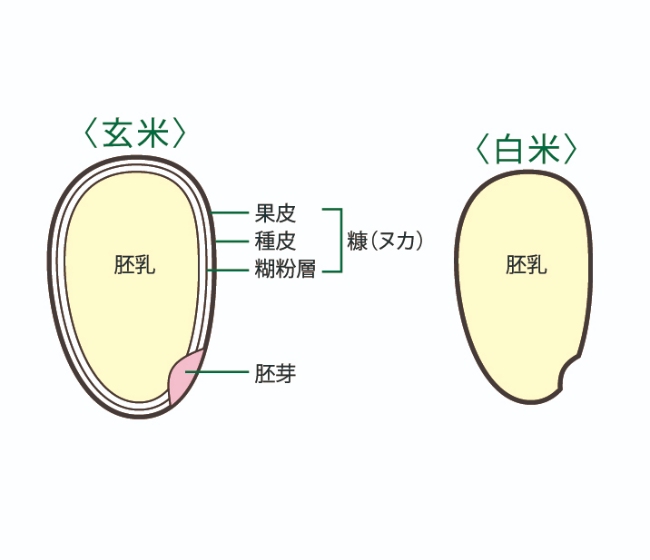

自然食品と比較すると、加工食品 は栄養密度 (カロリーあたりの栄養素の含有量と多様性)が低く、食物繊維が少なく、単純な炭水化物が過剰であるという特徴があるため、PF は自然食品よりも構造的および化学的に単純になり、消化が容易です[15,16]。

穀物の精製では、糠(ぬか)や胚芽の大部分と、それらが提供する栄養素(ビタミン、ミネラル、蛋白質など)や繊維、フェノールが除去されます。

その結果、加工食品は代謝産物が少なくなる傾向があり、そのため必要な酵素生成と蠕動(ぜんどう)が少なくなり、吸収が簡単になり、二次代謝が少なくなる。これらすべてが食事誘発性熱産生の減少に繋がります[15,17]。

さらに、繊維の損失により食事のカサが減少し、満腹感が遅れる傾向があり、その両方が1日のカロリー摂取量の増加につながるのだという[15, 18]。

(3)自由エネルギー摂取量に与える影響

♦アメリカの研究者グループは、体重が安定している成人20名を対象に、UPF の食事が自由エネルギー摂取量に与える影響を調べるためランダム化比較試験を実施した。被験者は UPF 又は等カロリーに設計された未加工食品の食事を2週間摂取し、その後、もう一方の代替食を2週間摂取するようにランダムに分けられた。

この実験では、食事後に追加で食べることが許されていたため、UPFの食事期間に、被験者はより多くのエネルギー (459±105 kcal /日) を摂取し、結果的に体脂肪が 0.4±0.1kg 増加した。一方、未加工食中に 0.3±0.1 kg 減少した。

空腹時の血液測定では、食欲抑制ホルモンのペプチドYY(PYY)は、超加工食およびベースラインと比較して、未加工食中に増加しました。また空腹ホルモンのグレリンは、ベースラインと比較して、未加工食中に減少した。つまり、被験者は未加工食中に空腹を感じにくかったのに対し、超加工食中には、満腹感が得られず、空腹を感じやすかったと考えられる[19]。

5. なぜ、超加工食品が体重増加を引き起こすのか?

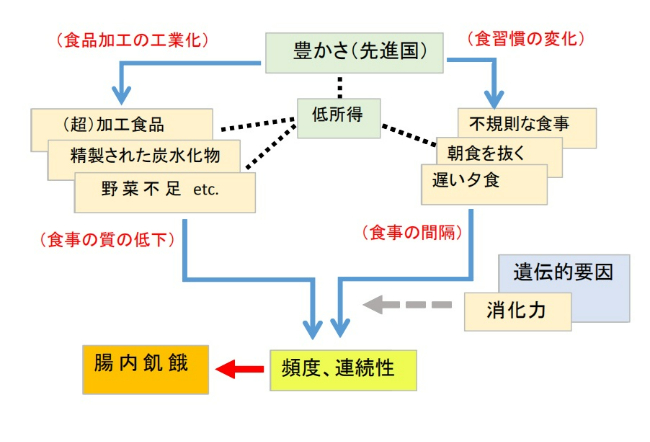

超加工食品 (UPF)の消費と肥満の増加との関連について、腸内飢餓の観点から説明したいと思います。

NOVA分類が開発されて以降、様々な研究が、カロリーではなく、食品の「加工度」に焦点をあてた分析をしたことは注目に値する。

これまでも太る原因として、精製炭水化物、ファーストフード、夜遅くの食事、野菜不足、豊かさ、貧困などが議論されてきたが、それらがどのように絡み合っているのかは証明されていなかった。

しかし今回、UPFの摂取の増加それ自体が、全体的な食事の質の低下、野菜不足、夜遅くの食事、先進国での収入の低い層と関連していることが示されたのだ。

私はこのブログを通して、精製炭水化物や(超)加工食品に偏るバランスの悪い食事、野菜不足、不規則な生活リズムなどのいくつかの条件が重なると腸内飢餓が誘発され、体重の設定値がアップする可能性があるということを説明してきました。

UPFは高エネルギー密度であることが多いため、一般的に、食べ過ぎると肥満を助長すると考えられているが、私の考える一番の問題は「超加工」そのものであり、消化吸収が自然食品と比べ早いということです。

食事が精製炭水化物や UPFに偏り、食事全体の質が低下すれば、血糖値が乱高下する可能性があります。また、消化された時に腸の中には何も残らないため、腸内飢餓が引き起こされる可能性があるのです (注3) 。地中海式ダイエットの遵守や、野菜などの自然食品の摂取が肥満と逆相関しているという事実は、私の考えをサポートするであろう。

実は、日本における、インスタント食品・クッキー・菓子パン・チョコレート菓子などの UPFの消費量は決して少なくないと私は思うが、日本がお米文化であることと、伝統的な日本の食習慣がまだ残っていることが肥満率が欧米に比べて低い一つの理由だと思っている。

(注3:脂質を多く含むアイスクリームなどの食品は、胃の働きを鈍くするため腸内飢餓の抑止になる場合もある。)

6. 今後の望まれる対策

世界肥満連合(WOF)は、このまま政策の方向性が変わらず、肥満の予防・治療の対策がとられなければ、2035年までに世界の人口の半数以上が肥満または過体重に分類されることになると警告しているが[20]、これは、これまでの「摂取カロリー/消費カロリー」に的を絞った政策が、上手く功を奏していないことを示唆しているのではないだろうか?

今、私達に必要なのは、「カロリー」ではなく、食品の「加工度」「噛む回数」「消化性」などに重点を置いた政策だ。

世界各地に残る伝統的な食習慣では、加工度の低い自然食品が徐々に消化器官で消化され、エネルギーや栄養素が数時間かけて血流に入っていき、そして消化されない食物繊維などが腸内環境を整えてくれていた。

そのような自然食品の中に精製炭水化物(例えば、白米やパン)が加わったとしても、全体的な質は依然として高い可能性がある。

たとえ、空腹になっても腸の中には繊維やその他の未消化物が残っていたのだ。人々は摂取カロリーをそれほど気にする必要はなかった。

しかし現代の多くの人は、噛まなくてもいいような柔らかい食品を好み、精製炭水化物や超加工食品に過度に頼る生活に陥っています。このような食事は、栄養価に乏しく繊維質が少ないため消化が容易で、体は少ない労力で多くのエネルギーを摂取することができます。さらに腸内ですべての食品が消化された時に、「食べ物がない」というシグナルを脳に送ってしまうのです。

このような食習慣は、少なくとも1970年頃までは人類の食の歴史の中であまり無なかったに違いない。過体重や肥満、多くの生活習慣病の急激な増加は、1970~80年代にかけての食品加工の急速な工業化と共に発生したと言っても過言ではないのではないでしょうか?

<参考文献>

[1] Katz DL, Meller S. 「どのような食事が健康に最も良いか言えるでしょうか?」.Annu Rev Public Health. 2014;35:83-103.

[2] Monteiro CA et al. 「NOVA。星が明るく輝いています」. Food classification. Public Health. World Nutr. J. 2016, 7, 28–38.

[3] Monteiro CA et al. 「国連栄養の10年、NOVA食品分類、そして超加工食品の問題点」. Public Health Nutr. 2018 Jan;21(1):5-17.

[4] Nardocci M et al. 「カナダにおける超加工食品の消費と肥満」. Can J Public Health. 2019 Feb;110(1):4-14.

[5] Fiolet T et al. 「超加工食品の摂取とがんリスク」. BMJ. 2018 Feb 14;360:k322.

[6] Elizabeth L et al. 「超加工食品と健康への影響:物語的レビュー」. 2020 Jun 30;12(7):1955.

[7] Juul F et al. 「米国の成人における超加工食品の摂取と過剰体重」. Br J Nutr. 2018 Jul;120(1):90-100.

[8] 「ラテンアメリカにおける超加工食品と飲料製品:傾向、肥満への影響、政策的意味合い」. Pan American Health Organization, Washington (DC) (2013)

[9] Canella DS et al. 「ブラジルの家庭における超加工食品と肥満」. PLoS One. 2014 Mar 25;9(3):e92752.

[10] Rauber F et al. 「英国人口における超加工食品の消費と肥満指標」. PLoS One. 2020 May 1;15(5):e0232676.

[11] Mendonça RD et al. 「超加工食品の摂取と過体重および肥満のリスク:ナバラ大学フォローアップ」. Am J Clin Nutr. 2016 Nov;104(5):1433-1440.

[12] Liu J et al. 「米国の子供と成人の超加工食品の消費と食事の質」.Am J Prev Med. 2022 Feb;62(2):252-264.

[13] Bonaccio M et al. 「イタリアの成人における遅い食事パターンと超加工食品の高消費との関連性」. Nutrients. 2023 Mar 20;15(6):1497.

[14] Beunza JJ et al. 「地中海ダイエットの遵守、長期的な体重変化、および過体重または肥満の発生」. Am J Clin Nutr. 2010 Dec;92(6):1484-93.

[15] Barr SB, Wright JC. 「自然食品と加工食品の食後エネルギー消費量」. Food Nutr Res. 2010 Jul 2;54.

[16] Fereidoon Shahidi. 「栄養補助食品と機能性食品:自然食品と加工食品」. Trends in Food Science & Technology, Volume 20, Issue 9, 2009, Pages 376-387.

[17] Secor SM. 「特異的動的作用:食後代謝反応のレビュー」. J Comp Physiol B. 2009 Jan;179(1):1-56.

[18] Roberts SB. 「高血糖指数食品、空腹、肥満:関係はあるのでしょうか?」. Nutr Rev. 2000 Jun;58(6):163-9.

[19] Hall KD et al. 「超加工食品の食事は過剰なカロリー摂取と体重増加を引き起こす」. Cell Metab. 2019 Jul 2;30(1):67-77.e3.

[20] World Obesity Federation.

2024.10.04

重要性を増す体重の「設定値」理論:環境と行動要因とは何か?

要 約

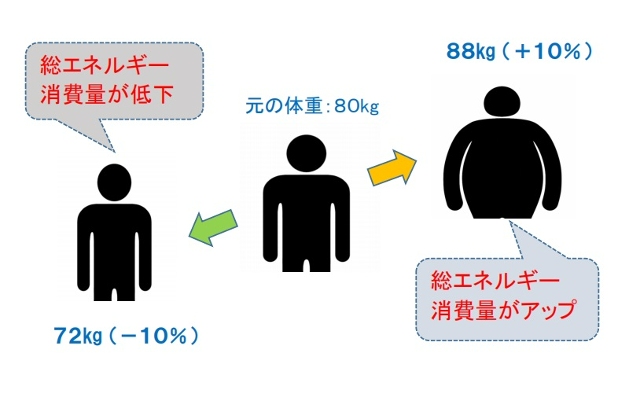

■1953年にケネディーが体脂肪の蓄積が規制されることを提案し、1982 年、栄養学者のウィリアム・ベネットとジョエル・グリンは、ケネディの概念を拡張して「設定値」理論を開発した。これは、長期的にダイエットが繰り返し失敗することを説明できる可能性がある。

■個人が体重を減らすと、体は体組成の変化や食べ物の熱効果に基づいて予測されるよりも大幅にエネルギー消費量を減らし、ホルモンの調節を通じて食欲の増加を引き起こし、食べ物の好みを変え、体重を設定値の範囲に戻す。

肥満の個人も、食事制限による減量に対してこのような代償的な代謝的調整を示すことから、肥満は一部の人にとって自然な生理学的状態であると考えられる可能性がある。

■体重の設定値は人生の早い段階で確立され、特定の環境変化(結婚、出産、閉経、加齢、病気など)によって変更されない限り比較的安定していることが示唆されている。

■1960年代にバーモント州で行われた過食実験で示されたように、一時的な過食による体重増加に対しても、体重を設定値の範囲に戻すような代償機構を誘発することが分かっている。

■しかし、この体重の設定値モデルでは、1970年頃からの世界的な肥満の増加傾向を説明できていない。一部の研究者は、減量の持続に対する代謝的抵抗は強力である一方、高カロリーな食品を長期間摂取し続けると、体の脂肪増加に対する抵抗メカニズムは長続きしない可能性があると指摘する。

<私の考え>

■一部の研究者が指摘するように、慢性疾患としての肥満が治癒可能かどうかは、遺伝子と環境要因がどの様に組み合わさって体重の設定値が調整されるのかを理解することが重要である。

■一般的に、「太るためにはプラスのエネルギーバランスが必要である」と考えられているため、一部の研究者は、近年の高カロリーな食品摂取が継続する環境では、設定値の上昇を示唆する不可逆的な体重増加が生じる可能性があるというが、私はこれとは異なる考えを持つ。

■体重の増加には2通りある。一時的な過食によって体重が増加するのはプラスのエネルギーバランスによるが、これは短期的であって設定体重に戻る可能性が高い。一方、長期的に起こる不可逆的な体重の増加(設定体重の上昇)はむしろ、飢餓・ダイエット後に体重がより増加する事例のように、マイナスのエネルギーバランスや「食べ物が不足している」という体のシグナルから生じる、と私は考える。

■1970年代以降、私たちの「生活環境の変化」の中で特筆すべきは「腸内飢餓」です。

おそらく、1970年以前の世界の多くの地域では、次の食事まで丸一日食べれなかったとしても、腸の中には繊維やその他の未消化の物質が残ったに違いない。

しかし、現代のような消化の良い食品(精製炭水化物、特定の蛋白質、[超]加工食品など)が多く消費される社会では、食べ方によっては、8~10時間程度でも腸内飢餓が引き起こされ、腸脳連携を通じて、脳に「食べ物がない」というシグナルが伝達される可能性がある。

※ 腸内飢餓によって、なぜ設定値の上昇を示唆する、不可逆的な体重増加が生じるのかについては、第4節をご覧ください。

【全 文】

-

目次

-

- 「設定値」理論への理解の進展

- 設定値モデルにおける問題点

- 体重の設定値に影響を及ぼす環境・行動要因

- なぜ腸内飢餓で設定体重がアップするのか?

これまでのブログ記事で説明してきた通り、私は人にはそれぞれ個別の体重の「設定値」があり、それがどの様に上昇するのかを理解することが、肥満問題の解決の糸口だと思っています。

今回は、近年の体重「設定値」理論に関する研究の進展と、設定値に影響を及ぼす環境的、行動的要因ついて私の意見を述べたいと思います。

1.「設定値」理論への理解の進展

<肥満と減量の試み>

♦太っている人が、「痩せている友人の方が太っている人よりも常に多く食べている」と主張するのは、真実かもしれないということである。(略)

肥満患者の中で私たちの理解を大いに必要としているのは、1日1,000kcal 程度のカロリー摂取を守っているにもかかわらず、減量が1週間に1kgにも満たない人たちである。このような人々が存在することは疑いなく、メタボリック病棟で、「ごまかし」が事実上不可能な条件下で、気付かれずに研究することができる。通常、このような人は、おそらく40kg太っていて、すでに20kgほど減量している中年女性である。彼らはしばしば抑うつ状態で、低体温であり、代謝率が低い。低カロリー食に対するこの代謝適応の性質はわかっていない(1973年当時)が、1920年以前から知られている現象である。(J S Garrow, 1973) [1]

♦肥満者にとって、さまざまな治療法で一定の減量は可能ですが、減量した体重を長期的に維持することははるかに困難であり、ほとんどのケースで体重が元に戻ってしまうと言われる[2]。29の長期減量研究のメタ分析では、減量した体重の半分以上が2年以内に元に戻り、5年後には減量した体重の80%以上が元に戻りました[3,4]。

さらに、持続的な減量に成功した人の研究では、体脂肪を減らした状態を維持するには、おそらく生涯にわたってエネルギーの摂取と消費に細心の注意を払う必要があることが示されています[5]。

<肥満者の代謝値>

♦1930年までに、体表面積のより正確な計算により、肥満者の代謝率が正常であることが示され、代謝低下説は好まれなくなった[6]。

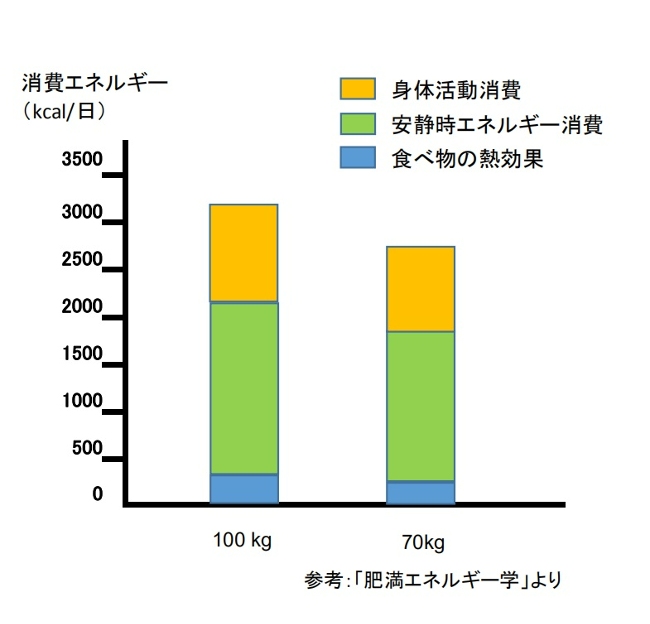

♦1日のエネルギー消費(TEE)には、食物の熱効果(DIT)、身体活動消費(PAEE)、安静時エネルギー消費(REE)の3つの要素があるが、平均体重100kgと70kgの男性のエネルギー消費を比較したモデルケースについて見ると、100kgの男性の方が一日のエネルギー消費量 (TEE) は高くなる[7]。

(平均体重100kgと70kgの男性のエネルギー消費量)

一般に信じられていることとは逆に、肥満の人は一般的に、痩せた被験者と比較して絶対的な安静時エネルギー消費(REE)が高いです。それは、肥満では体脂肪とともに代謝が活発な除脂肪質量が増加するためです[7,8]。

身体活動消費(PAEE)は、「自発的な運動」と「日常生活の活動」に分けられる。PAEEは体重に比例するため、肥満の人は一般的に身体活動が少ないにもかかわらず、身体活動にかかる毎日のエネルギーコストは肥満でない人と同程度であることが多い[7,9]。また、肥満の人は食物摂取量が多くなる傾向があり、食べ物の熱効果(DIT)も高くなります[7]。

<エネルギー消費の動的変化>

♦肥満の予防は、摂取カロリーと消費カロリーのバランスを取らなければならないという単純な帳簿管理の問題であると誤って説明されることが多い[10]。

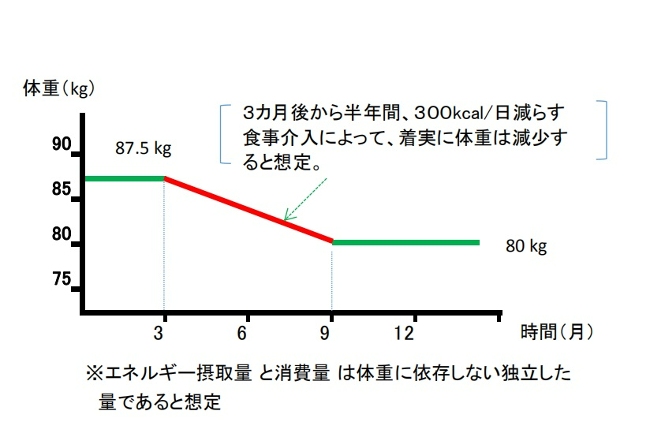

このモデルでは、エネルギーの摂取量と消費量は行動によってのみ決まる独立したパラメータと考えられており、肥満者は単に、食べる量を減らして運動量を増やすだけで、累積食事カロリーの不足 7,200kcalごとに1kg(3500 kcal ごとに1 ポンド)の割合で着実に体重を減らすことができると考えられている[7,11]。これは減量の静的モデル(static model)と呼ばれるが、生理学的に不可能であることが分かっています[7,12]。

(減量の静的モデル)

(3500 kcalルールは、単純すぎると認識されているにもかかわらず、科学文献に登場し続けており、2013年時点で 35,000 を超える減量教育ウェブサイトで引用されています。)[12,13]

♦現在では、エネルギー摂取量と消費量は相互に依存する変数であり、お互いに、また増減する体重によって恒常性シグナルの影響を受けることがわかっています[7,14]。

食事や運動によってエネルギーバランスを変えようとする試みは、体重減少に抵抗する生理学的適応によって阻止されるのです[7]。

<体重の設定値理論>

♦近年では、恒常性制御の影響が認識され、体はエネルギーバランスを操作する生理学的メカニズムを使用して、遺伝的および環境的に決定された「設定値」で体重を維持するという証拠が増えつつある[12]。

1953年、ケネディーは体脂肪の蓄積が規制されることを提案しました[15]。1982 年、栄養学者のウィリアム ベネットとジョエル グリンは、ケネディの概念を拡張して設定値理論を開発しました[16]。このモデルは広く採用され、1990年代のレプチンの発見以降強化された[7,12]。

個人が体重を減らすと、体は体組成の変化や食べ物の熱効果に基づいて予測されるよりも大幅にエネルギー消費量を減らし、ホルモンの調節を通じて食欲の増加を引き起こし、行動の変化を通じて食べ物の好みを変え、体重を設定値の範囲に戻します[7,16]。

(減量の設定値モデル)

♦減量研究では、体内の脂肪蓄積量は中枢神経系を介したメカニズムによって保護されており、脂肪組織、消化管、内分泌組織からの信号を介してエネルギー摂取量(EI)と消費量(EE)を調整し、恒常性を維持し、体重の変化に抵抗することが示されています(設定値モデル)[12,17]。

♦エネルギー危機の際にエネルギー貯蔵量を維持しようとする身体の保護代謝メカニズムは、適応性熱産生 (AT)または代謝適応 として知られています[7,12]。

ATは、体組成の変化とは無関係に、摂食不足に関連する安静時エネルギー消費量(REE)の低下として定義されます[12]。

♦痩せ型または肥満型の個人が体重を 10% 以上減らし続けると、24 時間エネルギー消費量が約 20%~25% 減少します。この体重維持カロリーの減少は、脂肪と除脂肪量の変化のみに基づいて予測される量より 10~15% 低い値です[17,18]。

肥満の個人も、食事療法による減食に対するしてこのような代償的な代謝的調整を示すことから、肥満は一部の人にとって自然な生理学的状態であると考えられる可能性があります。肥満動物の実験研究でも同様に、肥満を、高い設定値での体内エネルギー調節の状態と見なす見方を示唆しています[19]。

♦体重を減らした元肥満の被験者と、BMI が一致する肥満ではなかった被験者を比較して 適応性熱産生(AT) を調査した横断研究のメタ分析では、肥満経験のある被験者は肥満経験のない対照群と比較して安静時エネルギー消費量(REE)が3~5%低いことが報告されている[20]。

つまり、肥満の女性が 100kg から 70kg に体重を落とした場合、体重がずっと一定だった 70kgの女性よりも、70kgを維持するために必要なエネルギーが少なくて済むことを意味する[6]。肥満のラットと正常体重のラットによる動物実験においても同様の結果が示されている。

このことから、肥満の人が、「痩せた仲間と同じかそれ以下しか食べていないのに体重は減らない」という頻繁な主張には、通常認められている以上の信憑性が与えられるべきです[19]。

♦一方、1960年代にバーモント州でイーサン・シムズ教授が囚人に対して行った過食実験で示されたように、一時的な過食による体重増加も、体重を設定値の範囲に戻すような代償機構を誘発します。

しかし、一部の研究者はこれらは体重減少を保護する機構よりも弱い可能性があると指摘する。この非対称性は、長期間の飢えなどのカロリー制限期間中に生き残るために脂肪を蓄えるという進化上の利点によるものである可能性があります[16,17]。

♦また、実験的な半飢餓および短期的な摂食不足の後に過食症が実証されており、これはおそらく体脂肪と除脂肪組織の両方の喪失から生じる恒常性シグナルの結果です[7,21]。

♦この理論はまた、人の体重設定値は人生の早い段階で確立され、特定の条件によって変更されない限り比較的安定したままであることを示唆しています。ただし、結婚、出産、閉経、加齢、病気などの要因により、生涯を通じて設定値が変化する可能性があります[16]。

その一方、設定点理論は、設定点制御に関与するすべての分子メカニズムが解明されていないため、理論のままであり、一部の研究者はこの理論が単純すぎると考える可能性があります[16]。

2.設定値モデルにおける問題点

しかし、設定値モデルには問題があると指摘する研究者もおられます。

体脂肪を制御するそのような強力な生物学的フィードバックシステムが存在するのであれば、なぜ西洋諸国の多くの人が人生の大半で体重が増えるのか?特に、このモデルでは、1970年頃から世界の多くの社会で観察された肥満の増加傾向を説明できないことだという[22]。

これに対し一部の研究者は、減量の持続に対する代謝的抵抗は強力である一方、持続的な脂肪増加に対する抵抗は生理的に長続きしない可能性があると指摘する。肥満の有病率が着実に増えていることからも、体が太ることの方が痩せることよりも促進されることが示唆されている[17,23]。

マウスにおける動物実験では、高脂肪食を与える食事で最初の3~4週間はエネルギー消費量の増大と交感神経系緊張(SNS)の増加を示す一方、高脂肪食を数カ月摂取すると、これらの変化はもはや明らかではなくなるという[17,24]。

また別のマウスによる動物実験では、ポテトチップス、チーズクラッカーなどの嗜好品を主とする高エネルギー食の長期摂取によって、設定値の上昇を示唆する、不可逆的な体重増加が生じたとの報告もある[19,25]。

脂肪細胞数の増加がその原因と考えられている[19,26]。

▽これらの説明は初めは、理にかなっているようにも聞こえるが、私の意見としては、これだともはや「設定値」ではないし、なぜ体がより高い設定体重でも頑なに減量の維持に代謝的な抵抗を示すのかは説明できないと考える。

また人間に置き換えた場合、高カロリーな食品を頻繁に食べている人が肥満になっている訳ではない。

以下のような矛盾が浮上する。

(1) なぜ肥満が西洋社会の低所得層で頻繁に発生する傾向があるのか[22,27]、また発展途上社会の比較的裕福な層で頻繁に発生するのか?[28]

(2) 1950年代から世界で確認される、貧しい集団における低栄養と肥満の混在[29]。

(3)なぜ大学入学後、結婚後、出産後、アジアから欧米に移住した後、などの環境変化で体重が増える人がいるのか[22]?

私は、繰り返し言うように、体重の設定値がアップするのは腸内飢餓が原因だと考えており、これらの矛盾もすべて説明できると思っている。以下のセクションで、それをより具体的に説明したいと思います。

3.体重の設定値に影響を及ぼす環境・行動要因

2012 年、米国臨床内分泌学会(AACE) は肥満を慢性疾患として指定しました。他の慢性疾患と同様に、肥満の病態生理は複雑で、遺伝子、生物学的要因、環境、行動の相互作用が関係していることが、その根拠の1つとされています[30]。

体重の設定値理論に興味を示す一部の研究者は、慢性疾患としての肥満が治癒可能かどうかは、遺伝子と環境要因がどの様に組み合わさって体重の設定値が調整されるのかを理解することが必須であると指摘する一方で、多くの重要な環境的・社会的影響を説明するのに苦労しています[22]。

■私も、①遺伝的、生物学的要因と、②環境・行動要因の相互作用によって、体重の設定値が変化すると考えていますが、今回は主に②について説明します。

1970年代からの生活環境の変化を考える時、ほとんどの研究者は、社会が豊かになった結果、高カロリーな食品が増え、体を動かす機会が減ったことが肥満の蔓延を助長したと非難します。つまり、彼らは太るためにはプラスのエネルギーバランスが必要だと考えるからです。

しかし逆説的に、肥満の増加は減量の試み(ダイエット)の増加と一致しているという事実[31]は、私たちのエネルギーバランスに対する考えが間違っていることを示唆します[12]。

過食実験でも示唆されたように、「一時的な過食による体重の増加」と、「長期的に起こる不可逆的な体重の増加」は異なります。慢性疾患としての肥満は、むしろ飢餓・ダイエット後に体重がより増加する事例のように、マイナスのエネルギーバランスや「食べ物が不足している」という体のシグナルから生じると私は考えるのです。

【関連記事】

過食実験は、「過食」が肥満の原因でないことを示唆する

1970年代から、生活環境の変化に伴って私達の体に影響を及ぼしているにもかかわらず、まだ認識されていないのは、何度も言うように「腸内飢餓」です。

腸内飢餓は「腸全体(又は小腸)で、食べた物がすべて消化された状態」を言い、現代の豊かな先進国、発展途上国、あるいは貧困層でも起こりうるのです。繊維質がほとんど無く、すべての物質が消化された時に、私たちの体が「食べ物がない」と認識するのです。

おそらく、1970年以前の世界の多くの地域では、次の食事まで丸一日食べれなかったとしても、腸の中には繊維や固い細胞壁などの未消化の物質が残ったに違いありませんが、現代のような消化の良い、精製炭水化物、[超]加工食品、ファーストフードが多くあふれる社会では、食べ方によっては、8~10時間程度でも腸内飢餓は起こりうるのです。

【関連記事】

なぜ現代人のほうが飢餓状態であると体は認識するのか?

腸内飢餓は、消化の良い精製炭水化物(パン、麺類、米など)、工業的に食べやすく加工された肉・魚製品、ファーストフード、スナック菓子などの頻繁な摂取と、野菜などの不足、そして空腹を長時間我慢している状況下(朝食抜き、夜遅くの食事、不規則な食習慣)で引き起こされやすくなります。

【関連記事】

腸内飢餓を加速する3要素(+1)

■上述2節のラットの動物実験では、90日にわたる「高エネルギー食」の摂取が、設定値の上昇を示唆する不可逆的な体重増加をもたらしたとありますが、この実験(Rolls他、1980年)での『太らせる餌』はスーパーマーケットで売られる嗜好性の強いポテトチップス、チーズクラッカー、クッキーなどが主であり、エネルギーベースで、いわゆる工業的に加工精製された炭水化物を47.5%(脂肪:42%、蛋白質:10.5%)含んでいます[25]。しかもラットは空腹にならないと食べないし、同じものばかり食べ続けることができる。

それに対し、対照ラットに与えられたのは固形飼料ですが、それは挽き割の小麦・大豆・トウモロコシや魚粉などから作られた可能性があります。つまり、50年以上前の私達の食事と同様に、繊維や植物の固い細胞壁などの消化されにくい成分が多く含まれていたと考えることもできます。よって、嗜好性の強い「高エネルギー食」が不可逆的な体重の増加をもたらしたとする結論には、私は疑問を投げかけます。

4.なぜ腸内飢餓で設定体重がアップするのか?

以下で、腸内飢餓の誘発により体重の設定値がアップするメカニズムを説明します。

一部想像も含みますが、私に何度か起こった事実を元にしており、信じてもらえないかも知れませんが、少なくとも私においては100%正しいです。

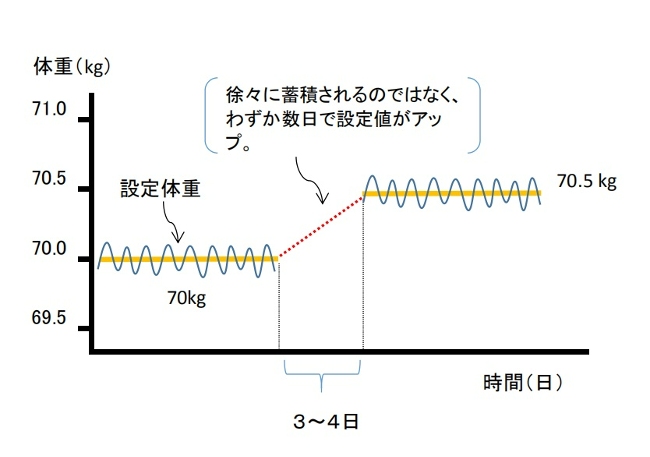

■いま仮に長年に渡って70kgの体重を維持している人がいるとしましょう。忙しい時や、食べ過ぎた時などに多少の体重の変動があるとしても、その男性の体重は70kgを中心として動いており、設定体重は70kgとします。

腸内飢餓が引き起こされると、腸(又は小腸)をインターフェイス(接点)として、脳に「食べ物がない」というシグナルが伝達されます。

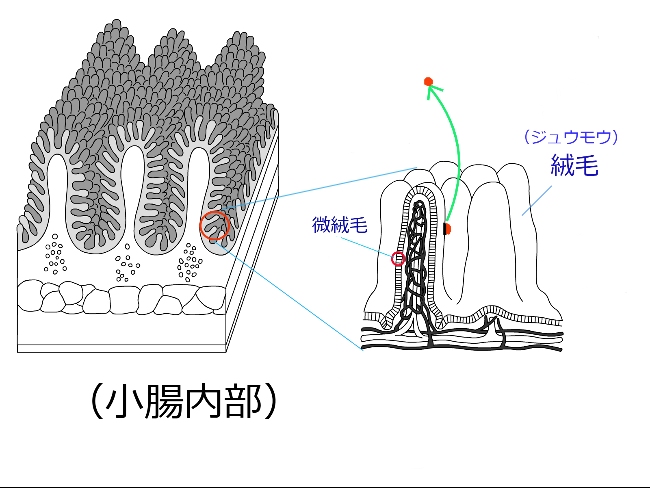

すると、体はより多くの栄養を吸収しようとし、小腸の絨毛(ジュウモウ)又は微絨毛に付着する微細な物質が剥がれ(図1)、それによって、吸収する面積が広がり絶対的な吸収率がアップします。

つまり、体重の増加には、少なくともある程度までは、体脂肪だけでなく、筋肉など徐脂肪組織の増加も伴うと考えています。

(通常は未消化な繊維質や脂質などが多少残るかも知れませんが、完璧にすべての食べ物が消化された状態では、短期間に激太りする可能性があります。)

(図1:小腸、絨毛拡大図)

その結果、体重の釣り合うポイント(設定値)はわずか3~4日でアップし平衡状態に達すると考えます(図2)。

体重の増加は「過剰なカロリーが毎日少しづつ蓄積されることによって起こる」のではなく、300gかもしれないし、500gかも知れませんが、ある時一機に上昇します。

ダイエットなどをしていると、知らないうちに設定値はアップし、ダイエット終了後に以前より数キロ体重が増加してしまう場合が想定されます。

(図2:設定値の上昇モデル)

一度、体重のバランスポイントがアップすると痩せにくいのは、絶対的な吸収率がアップしている為であり、「1」の引用でも示したとおり、肥満は「高い設定値での体内エネルギー調節の状態」であり、肥満者にとっては「自然な生理学的状態である」という考えには、私も同感です。

より詳しくは、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】 腸の飢餓でなぜ太るのか?

<私の理論の証明方法>

1年に3kg程度の最高体重更新の場合は、その原因が何であったのかを確かめるのは困難かも知れませんが、私が提供する食事メニューによって、カロリーや炭水化物の摂取量を減らしたとしても、数カ月以内に大幅に(5kg~10kg程度)人を太らせる(最高体重を更新)ことができると考えています。その前後のデータを観測することで、体の内部で何が起こったのかを調べることができるはずです。

<参考文献>

[1]Garrow JS. 「食事と肥満」. Proc R Soc Med. 1973 Jul;66(7):642-4. PMID: 4741395; PMCID: PMC1645095.

[2]Wu T, Gao X, Chen M, van Dam RM. 「減量のための食事療法と運動療法の長期的効果と食事療法のみの介入の比較: メタ分析」. Obes Rev. 2009;10(3):313–323.

[3] Hall KD, Kahan S. 「減量した体重の維持と肥満の長期管理」. Med Clin North Am. 2018 Jan;102(1):183-197.

[4]Anderson JW, Konz EC, Frederich RC, Wood CL.「長期的な体重減少の維持:米国研究のメタ分析」. Am J Clin Nutr. 2001. Nov;74(5):579-84.

[9]Westerterp KR. 「身体活動、食物摂取、体重調節」. Nutr Rev. 2010;68:148–154.

[10] Levine DI. 「米国政策におけるカロリーの奇妙な歴史」. Am J Prev Med. 2017;52:125–129.

[11] Hall KD, Chow CC. 「体重1ポンドあたり3500kcalの減量ルールはなぜ間違っているのか?」Int J Obes (Lond). 2013 Dec;37(12):1614.

[12] Egan AM, Collins AL. 「栄養不足に対するエネルギー消費の動的変化:レビュー」. Proc Nutr Soc. 2022 May;81(2):199-212.

[13]Thomas DM, Martin CK, Lettieri S et al. (2013) 「3500kcalのカロリー不足で1週間に1ポンドの減量は可能か?」. In Int J Obes 37, 1611–1613.

[14]Hall KD, Heymsfield SB, Kemnitz JW et al. (「エネルギーバランスとその構成要素:体重調節への影響」. Am J Clin Nutr. 2012 Apr;95(4):989-94.

[15]KENNEDY GC. 「ラットにおける食餌摂取の視床下部制御における貯蔵脂肪の役割」. Proc R Soc Lond B Biol Sci. 1953 Jan 15;140(901):578-96.

[16] Ganipisetti VM, Bollimunta P. 「肥満と設定値理論」. 2023 Apr 25. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan–. PMID: 37276312.

[17] Rosenbaum M, Leibel RL. 「ヒトにおける適応的熱産生」. Int J Obes (Lond). 2010 Oct;34 Suppl 1(0 1):S47-55.

[18] Leibel R, Rosenbaum M, Hirsch J. 「体重の変化によるエネルギー消費量の変化」. N Eng J Med. 1995;332:621–28.

[19] Richard E. Keesey, Matt D. Hirvonen, 「体重設定値:決定と調整」, The Journal of Nutrition, Volume 127, Issue 9, 1997, Pages 1875S-1883S, ISSN 0022-3166.

[20]Astrup A, Gøtzsche PC, van de Werken K, et al. 「元肥満被験者の安静時代謝量に関するメタ分析」. Am J Clin Nutr. 1999 Jun;69(6):1117-22.

[21] Dulloo AG, Jacquet J, Girardier L. 「ヒトにおける飢餓後の過食と体脂肪のオーバーシュート」. Am J Clin Nutr. 1997;65:717–723.

[22]Speakman JR, Levitsky DA, Allison DB, et al. 「セットポイント、安定点、およびいくつかの代替モデル」. Dis Model Mech. 2011 Nov;4(6):733-45.

[23] Schwartz MW, Woods SC, Seeley RJ, et al. 「エネルギー恒常性システムは本質的に体重増加に偏っているか?」. 2003 Feb;52(2):232-8.

[24] Corbett SW, Stern JS, Keesey RE. 「食事誘発性肥満ラットにおけるエネルギー消費」. Am J Clin Nutr. 1986 Aug;44(2):173-80.

[25] Rolls B.J., Rowe E.A., Turner R.C. 「高エネルギー混合食摂取後のラットの持続的肥満」. J. Physiol. (London), 298 (1980), pp. 415-427

[26]Faust I.M., Johnson P.R., Stern J.S., Hirsch J. 「成体ラットにおける食事誘発性脂肪細胞数増加」. Am. J. Physiol., 235 (1978), pp. E279-E286

[27] Dykes J et al.「女性の体格と肥満における社会経済的勾配」. International Journal of Obesity 2004 Feb,:262-68.

[28] Poskitt EM. 「移行期にある国々:低体重から肥満へノンストップ」. Ann Trop Paediatr. 2009 Mar;29(1):1-11.

[29] Gary Taubes. Why We Get Fat. New York: Anchor Books, 2011, Pages 31-40.

[30]Garvey WT. 「肥満や脂肪に蓄積による慢性疾患は治療可能か?;セットポイント理論、環境、医薬品」. Endocr Pract. 2022 Feb;28(2):214-222.

[31]Montani JP, Schutz Y, Dulloo AG. 「ダイエットとウェイトサイクリングは心臓代謝疾患の危険因子である」.Obes Rev. 2015 Feb;16 Suppl 1:7-18.

2024.06.16

過食実験は、「過食」が肥満の原因でないことを示唆する

目次

- 過食実験で、人を太らすことはできるのか?

- それ以降の過食実験

- 代謝で、この体重の戻りは説明できるのか?

- 肥満と過食実験の違い(私の考え)

1.過食実験で、人を太らすことはできるのか?

ジョージ・A・ブレイ氏(2020年現在、ペニングトン生物医学研究センターの名誉教授)によると、1960年代まで、肥満は「意思力の欠如」とみなされ、多くの人もそう思った。中には「(肥満)患者がテーブルから離れさえすれば、この問題はなくなるだろう」という者もいたという。

そんな中で、肥満が真の学術的関心領域として受け入れられるようになったきっかけは、過食に関する研究であったと、ブレイ氏は振り返る。過食の研究は肥満の生物学に関する貴重な洞察を提供し始めていたのだ。当時、ボストンのニューイングランド医療センター病院で博士研究員であったブレイ氏にとって、バーモント州での過食研究が1968年に初めて発表された時の興奮は忘れがたいものとなった[1]。

■1960年代後半にイーサン・シムズ教授が行った過食実験がそれにあたる。それまで「食べ過ぎれば肥満になるのは当たり前だ」と思われていたため、このような実験が行われることはあまりなかった。

The Obesity Codeの著者、ジェイソン・ファン氏によると、シムズ教授は近くのバーモント大学の痩せた学生を集め、沢山食べて体重を増やすように指示したが、予想に反して学生達は太らなかった。

教授は「学生が運動量を増やしたのではないか?」と考え、今度は刑務所の囚人達を被験者に選んだ。受刑者らは運動を制限され、毎日 4,000 kcalの食事を残さず食べているか厳しくチェックされた。

受刑者の体重は初めこそ増えたが、その後は増えなくなった。中には、元の体重の20%以上増えた者もいたが、体重の増加の仕方は人によって大きく異なっていたのだ[2]。

この過剰摂取を200日間続けた結果、20人の囚人の体重は平均20~25ポンド(約10kg) 増えた。しかし実験が終了し摂取カロリーが通常に戻ると、ほとんどの被験者は増えた体重を維持するのが難しく、彼らの体重は比較的容易に元に戻った。例外は、体重を落とすのに苦労した2人の囚人だけだった[3]。

ブレイ教授は当時、体重増加中に脂肪組織に生じる代謝の変化を調べるために、このシムズ教授の実験に共同研究者として参加していたのである。その後、1972年には自らがモルモットとなって、過食実験を行ったという。

初めは、毎食の量を2倍にしようとしたが食べきれず、途中からアイスクリームのようなエネルギー密度の高い食品に切り替えたのだ。

開始から10週間で体重は10キロ増えたが、終了すると体重は急速に減り、6週間後には元の75kgに戻り、それ以来何の問題もなく体重を維持しているという。

自己実験終了後の1972年の夏には4人のボランティアが同様に過食を始めたが、彼らも実験終了後には元のベースラインの体重に戻ったという。

ブレイ氏は言う。

この標準体重への急速な戻りは、肥満のほとんどの人が苦労して減量し、減量した体重を維持しようとする時に経験する困難とは対照的であると。

数年かけて肥満を発症する人の多くの人は、過食によって急激に体重が増えた私達とは異なる種類の苦痛に苦しんでいます。彼らににとって、肥満は「うっかり」起こり、一度そうなると元に戻すのは困難を伴う。

過食と減食の試験の歴史やその他の証拠は、肥満の治療が単に「食べる量を減らして運動を増やす」というアドバイスに頼るだけではダメであることを明確に示しているのだ[1]。

2.それ以降の過食実験

アレックス・リーフ(ウエスタンステーツ大学) とホセ・アントニオ(ノーバー・サウスイースタン大学)は、2017年までに行われた過食実験で、体組成に与える影響を評価した研究をレビュー(再検証)した。

体重増加に加え、脂肪量 (FM) と除脂肪量 (FFM) の変化を報告した過食研究は25件あった。研究の期間は9日から100日であり、4件を除きすべて運動不足の集団で実施されたものである[4]。なお、それぞれの研究の目的は異なっており、実験終了後の体重の減少については、必ずしも言及されていない。

いくつか例をあげると、1990年に発表された一卵性双生児を対象とした研究がある。

■ブシャール (ラヴァル大学、カナダ)らは、運動習慣のない男性一卵性双生児12組(24名)を募集した。各参加者のエネルギー必要量は2週間のベースライン期間に計算され、その後 100 日間にわたり(週6日、合計で84日)、一日あたり1,000 kcal(蛋白質 15%、脂質 35%、炭水化物 50%) 過剰に摂取した。

彼らはは大学寮の閉鎖されたセクションに収容され、 スタッフによって 24 時間監視されていました。

体重は平均 8.1 kg 増加したが、そのうち67%が脂肪量 (FM) であった。また、体重の増加の仕方はバラつきが大きく、範囲は 4.3 ~ 13.3 kg であった[5]。

実験終了から4カ月後、双子の体重は平均 61.7 kg となり、開始前のベースライン体重 60.4 kg と比較してわずか 1.3 kg 高かったが、ほぼ戻っていた[1]。

【双子写真出典】:写真素材 freepik

■コンフォード(ミシガン大学)らは、健康で肥満ではない男性7人、女性2人を対象に試験を行った(2012年)。

参加者は2週間病院に入院し、その期間に1日 4,000 kcalの食事(蛋白質 15%、脂質 35%、炭水化物 50%) を摂取した。被験者のエネルギー必要量は、開始前1週間のベースライン期間中に決定された。参加者は3回の食事の他に4回の間食をした。体重は、平均 2.1 kg増加し、そのうち 67 %は脂肪(FM)であった[6]。

このレビューの要約では、炭水化物と脂質の両方を適度に多く、蛋白質を少なく(エネルギー摂取量の11~15%) した食事を運動不足の成人に摂取させると、主に体脂肪 (FM) が増加し、それは体重増加の 60~70 %を占めることが示された。また、体脂肪を除く体重 (FFM)の増加は、骨格筋組織ではなく体内の水分量の増加による可能性があるとしている。

それに対し、蛋白質を大幅に増やした食事では、摂取エネルギーが増加しても、体組成に好ましい変化が見られたとしている[4]。

3.代謝で、この体重の戻りは説明できるのか?

なぜ被験者の体重は実験終了から数週間でに急速に元に戻ったのか?

ブレイ教授によると、このバーモント州での過食研究における印象的な発見の1つは、被験者が過食後に増えた体重を維持するために、体重増加前よりも単位面積あたり多くのエネルギーが必要になったことであるという。ブレイ氏が1970年にカリフォルニア大学に移った時、新しい研究室が稼働し始め、増加した体重を維持するために余分なエネルギーが必要になる理由に関する仮説についての調査が始まった[1]。

■ライベル (ロックフェラー大学)らは、肥満 (BMI 28以上)の被験者 18 名と肥満経験のない被験者 23 名を対象に、通常の体重のときと、摂食不足で体重を10%以上減らした時、または摂食過剰で体重を 10%増やした時のエネルギー消費量の変化を調査した(1995年)。

体重を初期体重より10%以上低いレベルに維持すると、総エネルギー消費量が、体重1kg1日あたり、肥満者で8±5 kcal減少し、非肥満者では6±3 kcal減少した。

また体重を10%高いレベルに維持すると、総エネルギー消費量は、肥満者で8±4 kcal増加し、非肥満者で9±7 kcal増加した。

この研究での結論として、体重の減少又は増加の維持はエネルギー消費の代償的変化と関連しており、これが通常とは異なる体重の維持に抵抗し、元の体重に戻すように機能しているのだと言う。これが、摂取カロリーを減らすことによる肥満治療の長期的な有効性が低い原因である可能性を指摘した[7]。

4.肥満と過食実験の違い(私の考え)

ブレイ教授が言われるように、私も一時的なカロリーの過剰摂取による体重の増加は、根本的な肥満とは全く異なるメカニズムによるものだと思っています。代謝の代償的メカニズムが体重の変化に抵抗するのであれば、なぜ太る人は太っていくのでしょうか?

このブログを通して何度も言うように、太っている人と痩せている人、両者の違いは体重の設定値の違いによって説明できると思っています。(体重の設定値を上昇させるのは腸内飢餓です。)

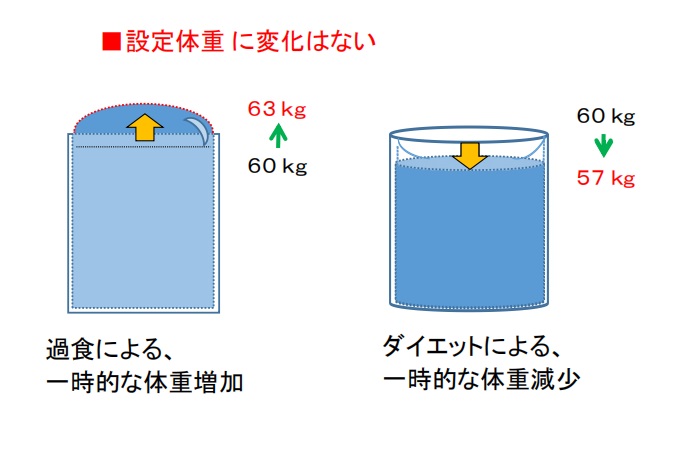

■例えば、普段から体重が60kgで安定している人が、一時的な過食を強いられ63kgになったとします。

それはグラスに例えると、グラスに97%ぐらい入っていた水が 100 %となり、さらに表面張力が働いてグラスの上端から水が盛り上がっているようなものだと思っています。

逆に、食事量を減らし体重を57kgに保つというのは、グラスの水が一時的に減り、水面がくぼむような状態であると思っています。つまり、どちらも設定体重は変化していません。

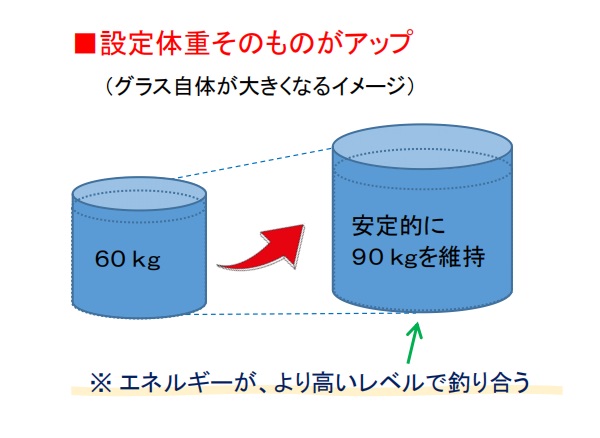

■それに対し、60kgの人が数年かけて徐々に太り、安定的に90kgを維持しているとすると、それは設定体重そのものが上昇したこと、つまりグラス自体が大きくなったことを意味します(エネルギーがより高いレベルで釣り合っている状態)。

現在、私達は肥満を助長する「肥満誘発環境」に生きていると言われることもあるが、それは必ずしも高カロリーな食品や座りがちな生活を意味するものではない。一部の研究者も既に言及されている通り、カロリー計算にあまり意味がないことは明白です。摂取カロリーの増減は一時的な体重増加又は減少をもたらすだけです。

私の考える「肥満誘発環境」はむしろ、消化の良すぎる食べ物(精製炭水化物、ファーストフード、加工食品)や食事のバランス(野菜不足)などと関連しています。それらが、朝食抜き・遅い夕食などのいくつかの条件と重なれば「腸内飢餓」が引き起こされる可能性があるのです。

もちろん、研究者なら「太る為には、以前よりもより多くのエネルギーが体内に取り込まれないといけない」と言うでしょう。なぜ腸内飢餓によって、エネルギーがより多く体内に摂り込まれ、人は太るのか?については、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】 腸の飢餓状態でなぜ太るのか?

<参考文献>

[1] Bray GA.「体重増加の苦痛:食べ過ぎの自己実験」. Am J Clin Nutr. 2020 Jan 1;111(1):17-20.

[2]Fung J. The Obesity Code. Greystone books, 2016, P114-116.

[3] Chin Jou. 「肥満の生物学と遺伝学-1世紀にわたる研究」. N Engl J Med. 2014 May 15;370(20):1874-7.

[4] Leaf A, Antonio J. 「過剰摂取が体組成に与える影響:主要栄養素組成の役割」. Int J Exerc Sci. 2017 Dec 1;10(8):1275-1296.

[5] Bouchard C et al.「一卵性双生児の長期にわたる過食に対する反応」. N Engl J Med. 1990 May 24;322(21):1477-82.

[6] Cornford AS et al. 「過食による全身インスリン抵抗性の急速な発達は、骨格筋のグルコースおよび脂質代謝の大きな変化を伴わない」. Appl Physiol Nutr Metab. 2013 May;38(5):512-9.

[7] Leibel RL et al. 「体重の変化によるエネルギー消費量の変化」. N Engl J Med. 1995 Mar 9;332(10):621-8.

- 1 / 11

- »