— トピックス —

食べ方(摂取方法)

2020.07.07

食べたり食べなかったりする人は、徐々に太りやすくなる

目次

- ダイエット、リバウンドを繰り返す人

- "コロナ太り" という人達

- 「昨日食べ過ぎたから、今日は食事を抜く」 の間違い

- 徐々に太りやすくなる人がやっている日々の行動

【関連記事】→「少ししか食べてないのに太る、とはどういうことか?」

1.ダイエット、リバウンドを繰り返す人

平成28年のFMラジオの放送になりますが、清水翔太さんが出演されていました。

翔太さん:「いや、僕ね凄く "太りやすい体質" なんですよ。お菓子とか食べてると、あっという間に2kgくらい太っちゃって・・・」

司会者:「そうなんですか?その為にやっていることは何ですか?」

翔太さん:「ダイエット、つまり食べないことです。あと、それと運動と・・1~2週間したら、元に戻りますね」

私のブログを読み続けて頂いている方なら、私が何を言いたいのかお分かりかと思いますが、これを「太りやすい体質」というのは間違いです。運動して ”元に戻っている” のではなく、食べて太ったときに ”元に戻っている” のです。”痩せた” のは体重を「絞る」という行為(ボクサーの減量と同じ)です。

2. ”コロナ太り” という人達

(2020年)ある調査によると、コロナウィルスの感染拡大防止のための Stay home(外出自粛)期間に太ったという方が50%以上もいるそうです。(逆に、何割かの痩せた人もいる)

テレビの情報(NHK:「鶴瓶の家族に乾杯」)ですが、あるダンスのインストラクターはこの期間に10キロ以上も太ったそうです。

また私の友人の料理人(和食店経営)も、3キロ以上太りました。彼は普段は朝食も食べず、夜の食事も営業終了後、あまり食べないようにしていたそうですが、この自粛期間は実家でテレビを見て、食べてゴロゴロしていたようです。

この2人の例は「動かなくなり、多く食べると太ってしまう」という典型的な例だと思います。

普段は、仕事の緊張感があり一日中動いており、食事にも気を配り控えめに食べていた。その緊張感がなくなり、運動量が単純に減って、食べる量が増えれば当然体重は増えます。

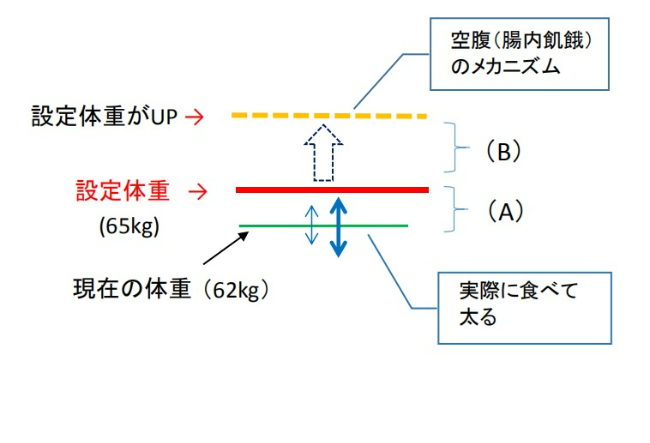

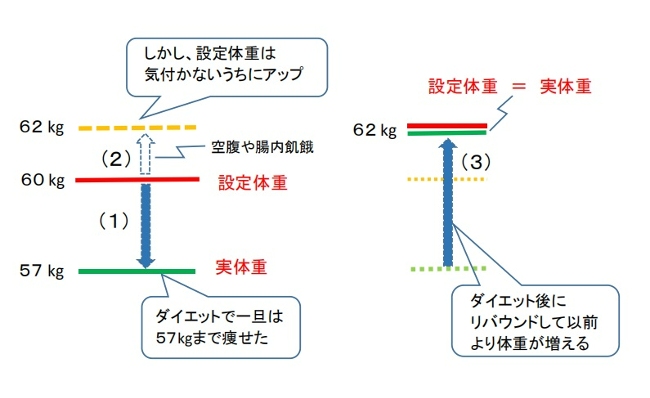

しかし、それはリバウンドと同じ、設定体重に戻るというパターンです(図ーA)。

3."昨日食べ過ぎたから、今日は食事を抜く" の間違い

「昨日、食べ放題(ビュッフェ)で食べすぎて、一晩で3キロ太った」なんて話もたまに聞きます。

単純に体脂肪がついた分もあるだろうし、食材の胃袋に入っている重量分もあるでしょうが、だからと言って「よし、今日は食事を抜こう」というのは間違いです。

昨日に摂取した食べ物(カロリー)は既に腸を通り過ぎ、便として排出されるのに、今日食べることを我慢すれば、腸内飢餓を引き起こし、長い目で見ると設定体重はアップしていくこともあります。

昨日に摂取したカロリーと、今日摂取するカロリーを相殺しても意味がないのです。

4.徐々に太りやすくなる人がやっている日々の行動

昨今のグルメブームで、美味しそうな食べ物が数多くテレビやSNSで紹介される一方、多くの人が太ることを気にしてダイエットに取り組んでいます。

多くの人は普段はできるだけ食べたい物を我慢し、カロリーの高いスイーツや揚げ物を控える。そしてたまにご褒美に好きなものを食べるのです。

そして一時的に太ってしまった体重を後悔し、「また明日から頑張ろう」と言わんばかりに、”制限系のダイエット” に取り組むのです。

こういうダイエットはほとんど成功しません。

むしろ徐々に太りやすくなる傾向があると考えます。食べたり食べなかったり、ムラのある食生活が「太りやすい体質」となる一歩なのです。

カロリー・糖質の摂取量を減らすために、食事を抜いたり、軽い食事ですませば、あなたは空腹を長時間我慢することになります。それによって一時的に体重を減らしたとしても、油脂や乳製品・繊維質の野菜まで不足すれば、長い目で見ると、腸内飢餓を引き起こし設定体重がアップしていく場合があります。

知らず知らずのうちに、あなたの体重の設定値はアップし、ある時以前の様に食べると、最高体重を更新していたということもあるかも知れません。そして体重が落ちにくくなります。

腸のリズムは朝食で始まり、食べたものは(個人差もあるが)、20時間前後~数十時間で直腸まで送られるために、「昨日食べ過ぎたから、今日は抜く」「2日前に繊維質の野菜は沢山食べたから、今日はいらない」というのは間違いです。

また消化の良すぎる炭水化物と肉などの組み合わせなら7~8時間でも完全に消化されてしまうので、「夜に野菜や栄養のある物を沢山食べるから、朝・昼は軽く質素にすます」というのも良くありません。

太りにくい体になるためには、毎日3回、規則正しくバランスの良い食事を摂るようにすることが、まず第一歩です。

カロリーや糖質のトータルを減らしたくても、多様な食品群からバランス良く摂ることを心掛けましょう。

まとめ

(1) コロナの自主隔離期間に「数キロ太った」と言う人がいるが、ほとんどの場合は、ダイエット後のリバウンドと同じように設定体重に戻るメカニズムで説明できると考える。

(2) 「昨日摂り過ぎたカロリーを、今日は少なく食べて調整する」という考えは、体重を長期的に安定的に保つうえでは間違いである。

(3) 普段はダイエットで食べたい物を我慢して少なく食べ、たまにご褒美的に贅沢するという食べ方も、長い目で見ると太りやすくなる。食べたり食べなかったりという不規則な食べ方は、空腹を我慢しているときに腸の飢餓状態を引き起こし、知らず知らずのうちに、設定体重がアップしていく可能性があるのである。

(4) 腸のリズムは基本的に朝食で始まり、食べた物は20時間前後で直腸まで到達するので、太りたくなければ、毎日バランスの良い食事を3回食べるのが大切である。

2019.10.23

寝たきりなのに、食べても痩せるのは?(病院・介護編)

-

目次

-

- 寝ていれば(動かなければ)太る訳ではない

- 『運動』は太る方向への力、『寝たきり』は吸収を低下させる

- もう一つの原因は『食事の摂り方』

<まとめ>

読者から、「お年寄りや病人がベッドで寝たきりなのに、食べても痩せるのはなぜでしょうか?」「ほとんど動いいていないから、カロリー消費は少ないはずなんですけど・・・」という主旨のメールを頂きました。

今回はそれについて書きたいと思います。

実は私の父も、平成29年の秋に体の硬直化と幻視が出て(私は薬のせいだと思っているのだが)、普通の生活からわずか4か月で「介護5」まで落ちてしまったんです。

昔は「塩をなめても働け・・・」と言っていた父が、今は食べて寝ての繰り返し。

施設での3回の食事は、お粥がベースだけどほぼ食べていますが、体重は、以前は60キロ台だったのが今は40キロ台になっています。(確かにお粥になり糖質なども減っていますが、それ以外の原因を書きます。)

1.寝ていれば(動かなければ)太る訳ではない

このブログを通して何度も言っているように、「カロリーの摂り過ぎ、運動不足が太る原因である」というメッセージそのものが間違っているのである。痩せるために「カロリーを減らしなさい、運動しなさい」というアドバイスがどれほどの間違いをおかして来たかはこのブログで再三説明している通りである。

【関連記事】ダイエット(カロリー制限)は、長期的にはほぼ成果なし

私も若い時に10日ほど入院したことがあるが、朝食も普段なら食べないような量がある。11時半にもなれば昼食が運ばれて来て、お腹もすかないのに、丸々1食ある。夕方5時半になれば「また飯~?」という具合で、何も動いていないのに食事ばかりが運ばれてくる。

もし、動かなければ太っていくのであれば、入院して3回食べている患者はどんどん太っていくことになるが、そんな事はない。普段から仕事で忙しくしていた人やダイエットをしていた人が、動かなくなって数キロ太ることはあるかも知れないが、それは私の言う基本体重(Base Weight)に戻ることを意味しているのです。

2.『運動』は太る方向の力で、『寝たきり』は吸収を低下させる。

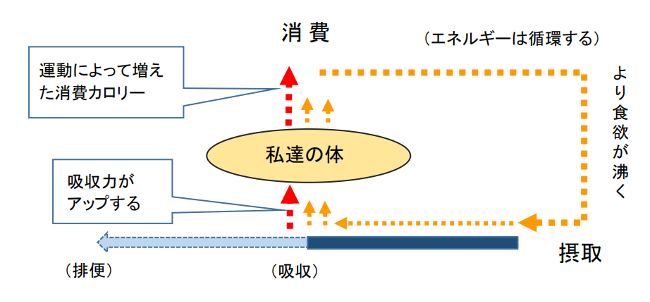

『運動』は一時的にカロリーを消費したとしても、最終的にはむしろ太る方向の力です。

一方、病院・施設などで寝たきりになると、これと逆の状態になる訳です。体は動かさない(脳も使わない)から、栄養を摂り込む力(吸収力)は減っていきます。

植物で例えるなら、運動している時は ”太陽があたる” 状態で、寝たきりは ”太陽があたらない日陰の状態” です。その状態で肥料や水をいくら与えても十分に育ちません。

牛乳を例にとって説明すると、寝たきりの人が牛乳グラス1杯を3~5時間おきに飲んだとしても、カルシウムの吸収が増え、骨が強くなるわけではありません。むしろ運動したり、飲んでから何も食べずに8時間、9時間空腹で過ごす方が吸収はアップしていくのです。

以前、引用した部分だけど、もう一度引用させて頂きます。

<「人はなぜ太るのか?」ゲーリ・トーベス著より引用>

肥満治療をする臨床医の多くは、1960年まで、運動により減量できる、また座りっぱなしの生活は体重を増やすという考え方は幼稚だとして退けていた。肥満と治療の専門家ラッセル・ワイダーが行った1932年の肥満に関する講義では、「肥満患者たちがベッドで安静にすることでより多く減量し、その一方、極端に激しい身体活動は減量の速度を低下させる」と語った。

「運動をするほどより多くの脂肪が消費され、減量できるはずであるという患者の理屈きわめて正しいが、体重計が何の進歩も示していないことを見て患者はがっかりする」とワイルダーは述べた。(引用以上)

3.もう1つの原因は『食事の摂り方』

もちろん、70、80歳になってくれば、胃腸(消化、吸収)や体の様々な機能が低下してくると思います。そういう人達が、短い間隔で無理して食事を摂ることは "痩せる方向" にも働きます(もちろん、食欲が旺盛ですぐ空腹になる人は太るかもしれない)。

私が、ダイエットで正しく痩せるためには『空腹をつくらないように、野菜・脂質・肉類などを食べることが必要である』と説明しましたが、その状態になる訳です。以下、2つの点について説明します。

(1)”食べて、すぐ寝る” を繰り返すのが良くない。

まず皆さんも経験があるかも知れないけど、夜寝る直前に食べてすぐ寝ると、朝起きて胃腸がもたれているような経験はないだろうか?これは私の考えですが、立って動いているから、胃がスムーズに蠕動(ぜんどう)運動をして腸に食べ物を送るけど、ずっと寝ていると胃にたまりやすくなるのではないかと思うのです。

つまり胃下垂の人のような感じで、食べ物が胃に残ってしまうのです。胃に前の食事が残っている状態で、次の食事を摂ることを何度も継続して繰り返すと、間違いなく痩せていきます。

(2)脂質や繊維質を多量に摂るのはヘルシーではない

私は、老人ホームで食事をつくる仕事もしていたのですが、栄養士がつくる献立に対しいつも疑問に思うことがある。これも間違ったカロリーや栄養の理論に基づいている。

♦まず1つ目は、油脂を使う料理が本当に多い。

栄養士はカロリーの帳尻を合わすために、朝食から炒め物などを献立に入れることが多い(もちろん、昼・夕食も多い)。

健康な人でも朝から炒め物は食べないだろう。まして、胃腸の弱くなるご老人などに対しては、これらは、食欲を落とすだけでなく下痢などの原因にもなる。

また、ムース食などにしても、ソフトにするために油脂が加えられることがあるが、消化が悪くなり、胃腸の弱ってきた人には健康的とは言えない。

♦2つ目は、毎食たっぷりの繊維質の野菜や海藻類がはいること。

若い人でも食べないような量の野菜・海藻が毎食の献立に入る。特にキノコ、レンコン、ゴボウ、ヒジキ、小松菜、ブロッコリー、インゲンなどは定番である(ほぼ中国産などの冷凍だが)。

これは逆の見方をすれば、ダイエットする人に勧めているような食事なのです。ダイエットをしたい人にとってはヘルシーな食事かもしれないけど、消化する能力が衰えてくる老人に対しては必ずしもそうではない。

自分の意志で「食べたくない」と思う人は適度に残すのでそれほど影響はないが(そのため毎食大量の残飯)、他人の介助で食べるようになると、それも選択できなくなる。

私が30才の頃、祖父が病院に入院し寝たきりだった時、看護師がブロッコリーを口に押し込んでいたのを思い出すが、「なぜブロッコリー食べないといけないんだ・・・」と思っていた。

寝たきりの人のことを考えると、野菜などは少し減らし、消化が良くて栄養のあるもののほうがいいと思うんだ。

まとめ

施設・病院側の都合もあるのだろうが、朝食の提供は大体8時前で、11時半過ぎになると昼食。たった4時間も経っていないのに通常の食事。そして、夕食は5時半から6時前の提供。

胃腸の機能の低下してくる人が、このように短い間隔で油脂や繊維質の野菜をたっぷり摂ることは、体にとって良いこととは思いません。

まして寝たきりになると吸収率が低下し、胃腸の機能のさらなる低下に伴い、胃腸に食べ物がたまりやすくなる可能性があります。

(ある日の昼食)

動いていないから消費カロリーは少ないはずで、「(特に油脂などを中心に)カロリーを増やせば太るはず」という考えは、このブログで何度言っているように間違った理論に基づいています。体の調子が悪くなってきているから ”食べれない" のに、さらに脂質を加えると体調を悪化させる可能性があります(私たちが風邪の時に、炒め物・揚げ物を食べるようなものです)。

カロリーの摂取量よりも、他のいろんな条件が影響することを考慮すべきです。

余談

老人ホームで働いていて思うのは、『食べ残し』の問題に誰も無関心だということ。捨てるのが当たり前になっている。

1~2割の人は完食する人もいるけど、大半の人は年がいくと食べれないのだから、「量を少し減らして質を上げれば」といつも思うんだけど・・・。

栄養士や施設側が量や見た目にこだわるから、同じ料金でドンドン質が低下していっている。

また給食会社なども苦労しているだろうが、わずか1人3食あたり、1300円前後の委託料の中で、材料費や調理師、パートの給与も払わないといけない。当然、中国産の冷凍野菜や、あまり聞いたこともない魚(シイラ、バサ、アブラカレイ etc)、安物の輸入肉などどんどん質の悪い材料にシフトしていく。美味しくないから、お年寄りも食べなくなる。これって私達の未来や環境を考えた時にいいことだろうか?

2019.04.05

正しく痩せるためには2段階のプロセスが必要(体重の設定値)

-

<目次>

-

- 『痩せる』にも2通りある

- 体重の設定値を下げるには?

- 具体的な食事法は?

- 低炭水化物ダイエットとの違い

- 2ステップの意味

- 健康上のメリット

<まとめ>

- 『痩せる』にも2通りある

これはダイエットブログではないのですが、太る理由を書いている以上、痩せる方法も必然的に分かるはずであり、書く必要があると感じてきました。私が書くのをためらった理由は、実績が少ないことですが、今回は、私の考える「正しく痩せる」ための理論のみを書きたいと思います。

1. 『痩せる』にも2通りある

「太る」という言葉に2通りの意味があるように、「痩せる」という言葉にも2通りの意味があります。

【関連記事】→「”太る”という言葉の2つの意味」

(1)リバウンドする場合

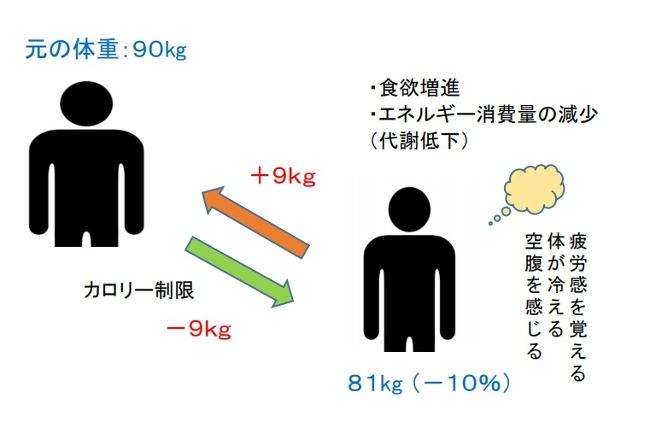

1つ目は、従来のカロリー制限ダイエットのように、食べる量を減らしたり運動を増やすダイエット法です。この方法では常に空腹を我慢しなければいけません。

人体には恒常性の機能があると考え、その安定的な体重を説明するために、体重の「設定値」理論を使用します。

食べる量(摂取エネルギー)を大幅に減らし体重が減少すると、体はエネルギー危機と認識し、エネルギー貯蔵量を維持しようとする身体の保護代謝メカニズムが働き、エネルギー消費量は予測を超えて大幅に低下します[1,2]。加えて、私の考えでは、空腹が長時間続くことで、体は最大限に栄養を摂ろうとするために吸収率はアップするのです。

さらに、食欲を刺激するホルモンの分泌が増え、満腹ホルモンの分泌は抑制される[3]。あなたは、無性に食べたくてたまらなくなります。ほとんどのケースで体重の減少は長続きせず、やがてリバウンドして元の体重の範囲に戻ります。

つまり、減量を維持しようとすると、代謝、神経内分泌、自律神経、行動の変化の強調的な作用を伴う適応反応が引き起こされ、減量した体重の維持に対する強い「抵抗」にあうのだ[4]。

【関連記事】 ダイエットは長期的には成功なし

(2)『設定体重』 そのものを下げる

私は、肥満の問題は、体重の「設定値」が通常より高くなっていることだと考えています。

(1)でも示したように、肥満者もカロリー制限の食事療法に代謝的抵抗を示すことから、肥満は一部の人にとって自然な生理学的状態であると考えられています[5]。動物実験研究も同様に、肥満を高い設定値での体のエネルギー調整状態とみなす見方を示唆しています[5]。

よって、正しく痩せるためには、現状維持のベースとなる体重の「設定値」そのものを下げることが必要になるのです。これに関連する文献を引用します。

”体重や肥満に関しては『設定値』というものがあると考えられているが、肥満の問題点は、「設定値が高くなっている」ということにある。(略)

長年にわたる研究で分かったことが二つある。

一つは「どんなダイエット法も効果的であるということ」。

もう一つは「どんなダイエット法も効果的でない」ということ。

どういうことかと言うと、地中海式ダイエットもアトキンス・ダイエット(糖質制限)も低脂質、低カロリーダイエットも、短期的には体重はおちる。それはそうだろう。摂取量を控えているのだから・・・。

しかし、しばらくすると体重は減らなくなり、その後、無常にも増え始める。(略)こうしてどんなダイエット法も失敗する。実は半永久的に体重を減らすには「2段階のプロセス」が必要だ。肥満には「短期的な問題」と「長期的な問題」がある。”(引用以上)

(参考文献: ジェイソン・ファン. 2019.「The Obesity Code 」. Pages 120, 358.)

2.体重の設定値を下げるには、どうすべきか?

「The Obesity Code 」の著者 Fung氏が言われる「長期的な問題」とは、体重の設定値が高くなった根本的な原因に対処し、体の抵抗メカニズムを呼び起こさず、設定値そのものを下げることだと私は思っています。

具体的には、空腹を我慢するのではなく、むしろ、繊維質の豊富な食品や消化に時間のかかる食品をより多く食べ、空腹感を減らすことで、体重の設定値を徐々に下げることができると考えます。なぜなら、私の理論上、設定体重の上昇を意味する体重増加の原因の大半は、腸内飢餓のメカニズムによるものだと考えているからです。つまり、その逆を行うことが必要なのです。

今の時点では完全には説明できないですが、野菜・豆・乳製品などのように栄養が豊富で、消化されていない食べ物が腸の中に沢山残る状態は、体にとって「食べ物がまだたっぷりある」というシグナルとなり、その結果、体は危機とは認識せず、代謝、神経内分泌(ホルモン)などの抵抗メカニズムを呼び起こさないと考えています。

そして、空腹感が減ることによって食欲は低下し、吸収率が徐々に落ちていきます。やがて、視床下部を中心とした脳と臓器、末梢組織の協調的な作用により体脂肪は減っていくのではないかと推測します。

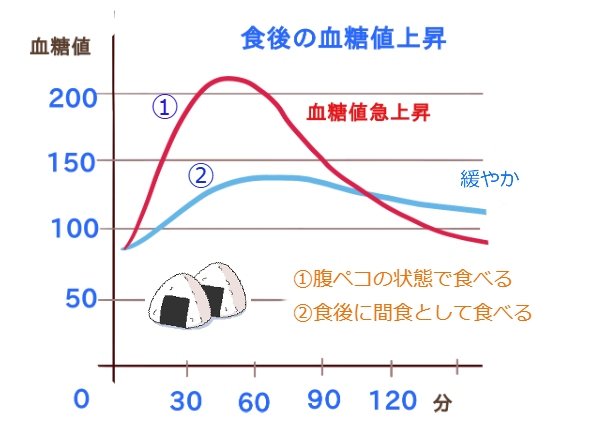

■食べて吸収率が落ちるというのは分かりにくいかも知れませんが、例えば、おにぎり1個とオレンジジュースを食べるのを想像してください。

腹ペコの状態で食べれば血糖値は急激に上がるのに対し、バランスの良い昼食を終えた3時間後に食べれば、血糖値はそれほど上がらないのではないでしょうか?

お酒を飲みに行く時でも、10時間近く何も食べないで腹ペコなら、酔いが早く回るかもしれないけど、例えば昼食をしっかり食べ、飲む2時間前にアイスクリームを食べておけば、酔いの回りは遅くなるはずです。

つまり空腹感を減らすように、消化に時間のかかる食品を食べ続ければ、吸収率は落ちていくはずです。

3.具体的な食事法は?

ポイントは、炭水化物を減らし、逆にお肉、魚、油脂、繊維質の野菜、海藻、ナッツ、乳製品などを増やし、空腹でいる時間を減らすことだと考えます。(少しお腹が減ったなと思ったら何か食べる。食欲がなくても規則正しく食事する。)

実際には、2つの方法があると思っています。

(1)実際に、食事の改善を中心に行う方法

♦炭水化物(ご飯、パン、麺類)の量は1/2~2/3程度に減らす。

♦玄米、全粒粉パン、冷ましたご飯(澱粉が難消化性に変化するので)、アルデンテパスタ、などのG.I.値の低い炭水化物をなるべく摂る。

♦炭水化物以外の食品(肉、魚、油脂、乳製品、ナッツ、野菜、海藻など)はむしろ増やす

♦加工食品、ファーストフード、スナック類をなるべく避け、加工度の低い食品を優先する。

♦最低限、一日3回の食事をし、食間に空腹感があるなら、間食をしてもよい。

♦もちろん、ランニングやジムでの運動と組合わせてもいいが、カロリー消費が目的ではないので、運動の前後に牛乳などを飲んだ方が良い。

<脂質について>

脂質は、私たちにとって大切なエネルギー源でもあるし、同時にある人にとっては太る原因でもあると思いますが、食べ方によってはダイエット効果がある食べ物であると私は考えます。

脂質がもともと ”太る” と考えられたのは、1gあたり9kcalとエネルギー密度が高いからですが、脂質は特に消化に時間がかかるため、頻繁に摂取すると満腹感が持続し、痩せる効果も発揮します(もちろん、人によって異なる)。

【関連記事】 脂質についての3つの視点

(2)消化酵素の働きを鈍くする。

また、いくら食べてもすばやく消化し満腹感を感じにくい人には、(1)の方法は効果が薄い可能性があります。中には、カロリーが増えた分むしろ太ってしまう人もいるかもしれません。

私の理論では、「設定体重が高い」ことは、栄養の吸収効率が高まっていることと関連があると考えています。加えて、肥満度が高くなるにつれて痩せるのが難しくなるのは、彼らは消化するスピードが早く、そんなに簡単に吸収率が落ちないことが原因だと思っています。したがって、(1)の方法が理論的に必ずしも誤っている訳ではありません。

その場合は、食事の改善と併せて、例えばですが、脂質や蛋白質に対する消化酵素の働きを鈍くする薬や、食欲を低下させる薬などがあれば役に立つかもしれません。胃腸の働きを鈍くしたり、消化する能力を逆に落とすことで、未消化な物質が腸内に多く残るようになり、(1)と同じ効果が得られると考えます。(もちろん、医師の処方の下で行われるべきです。)

4.低炭水化物ダイエットとの違い

ケトジェニックダイエットのように炭水化物を極端に減らすことは、お勧めできないが、低炭水化物ダイエットと結果的には似た食事法になると思っています。

低炭水化物ダイエットでは、「インスリン分泌を促す炭水化物が体重増加の原因であり、これを制限する代わりに、タンパク質と脂肪が豊富な食べ物は、カロリーを補うためにも自由に食べてかまわない」されています。

しかし実際のところ「食べてよい」ではなく、長期的に体重を落とすためには「食べないといけない」のです。

肉・魚・油脂なども同様に減らせば、従来のカロリー制限ダイエットと同様に空腹を我慢することになり、これまでの研究が明らかにするように、そのようなダイエットは上手くいきません。

私の理論上は、炭水化物は腸内飢餓を引き起こしやすくするという、あくまでも間接的な肥満の原因です。ポイントはあくまで、消化の良くない食べ物を多く摂り、未消化物を腸内に多く残すことによって、空腹感を抑えるということなのです。

ですので、必ずしも炭水化物が悪いわけではないのですが、食事中の炭水化物を減らしたほうが、より効果的であると考えているのです。もちろん、即効性のエネルギーとなるグルコースを減らすことで、短期的に痩せるスピードが早まることもありえます。

5. 2ステップの意味

これまで食べるのを我慢してダイエットしてきた人にとっては、少なくとも摂取カロリーは増えるかもしれない。だから「多く食べて痩せる」というのは胡散臭く聞こえるかもしれません。しかし、これは摂取カロリーを減らすことは最終的なポイントではないのです。

♦短期的には、カロリー制限ダイエット程の極端な体重減少はないかもしれないが、摂取カロリーを少し減らしながら、消化の良くない食べ物を多く食べて空腹感を減らすことで、体重が少しづつ減る可能性がある。

♦長期的には、それを継続することによって、「食べ物が十分にある」というシグナルが浸透し、視床下部を中心とした脳、臓器、末梢組織との相互作用により[6]設定体重それ自体が下がり、リバウンドしにくい体になるのではないかと考えます。

つまり、正しく痩せるためには「2段階」のプロセスが必要なのです。

現在のところ、体重の設定値に理解を示す一部の研究者でさえ、肥満は治癒不可能な慢性疾患であるとの認識を示す[7]。生活習慣介入と肥満治療薬は設定値を永久的に変更しないため、食事療法によって達成された減量は長続きせず、肥満治療薬による減量も、薬を中止すると体重がリバウンドしてしまうのだ[7]と彼らは言う。

しかし、私の考えでは、それはカロリーを制限する食事療法が根本的に間違っているからです。カロリー削減にフォーカスしたあまり、ダイエットといえば、好きなものも食べれず、空腹に耐えて辛いものと認識されています。このアプローチでは、体の抵抗メカニズムを呼び起してしまうのです。

6.健康上のメリット

また、体重がそれほど減らなかったとしても、健康上のメリットは計り知れません。

例えば、野菜や豆類、ナッツ、発酵食品、乳製品なども多少のカロリーを含みますが、それは全く心配する必要ないと私は思います。

多くの栄養士や腸内環境の専門家が言うように、それらの食品は、ビタミン・ミネラルを多く含み、腸内細菌を良好な状態にし、腸内環境を整え、免疫力を高め、血糖値の急上昇を抑えるなどの健康上のメリットの方が多く、生活習慣病の予防・改善にも役立つはずです。加工度の低い肉や魚介類にしても、蛋白質や脂質・ミネラルを含み、人体には欠かせない食材なのです。

まとめ

(1)「太る」という言葉に2つの意味があるのと同様に、「痩せる」にも2通りの意味がある。リバウンドしないためには、体重の設定値そのものを下げる必要がある。

(2) 設定体重を下げるためには、2ステップ必要です。

・短期的には、摂取カロリーを調整しつつ、精製炭水化物や超加工食品を減らし、それ以外の繊維質の豊富な食品や消化に時間のかかる食べ物を増やして空腹感を減らすことで、体重が少しづつ減る可能性がある。

・長期的には、それを継続することによって、「食べ物が十分にある」というシグナルが浸透し、脳、胃腸系、膵臓、脂肪組織などの相互作用により[6]設定体重それ自体が下がり、リバウンドしにくい体になると考えます。

(3) 肥満度が高くなるにつれて、食事療法だけでは痩せるのが難しくなる可能性があります。彼らは消化するスピードが早く、満腹感が得られないため、吸収効率が落ちないためと捉えています。その場合は、消化酵素の働きを鈍くしたり、食欲を低下させる薬などを肥満患者に投与することも、場合によっては効果的かもしれません。

(4) 大幅な体重の減少がなかったとしても、バランスの良い食品を規則正しく食べることは、健康の維持や生活習慣病の予防・改善に役立つと考えます。

<参考文献>:

[1]Hall KD, Guo J. 「肥満エネルギー学」.Gastroenterology. 2017 May;152(7):1718-1727.e3.

[2] Egan AM, Collins AL. 「栄養不足に対するエネルギー消費の動的変化:レビュー」. Proc Nutr Soc. 2022 May;81(2):199-212. doi: 10.1017/S0029665121003669. Epub 2021 Oct 4.

[3] Jason Fung. The Obesity Code. サンマーク出版, 2019, Page 121.

[4] Rosenbaum M, Leibel RL. 「ヒトにおける適応的熱産生」. Int J Obes (Lond). 2010 Oct;34 Suppl 1(0 1):S47-55.

[5]Richard E. Keesey, Matt D. Hirvonen. 「体重設定値:決定と調整」. The Journal of Nutrition, Volume 127, Issue 9, 1997, Pages 1875S-1883S, ISSN 0022-3166.

[6]Wilson JL, Enriori PJ. 「体重をコントロールするために脂肪組織、腸、膵臓、脳の間で対話する」. Mol Cell Endocrinol. 2015 Dec 15;418 Pt 2:108-19.

[7]Garvey WT. 「肥満や脂肪蓄積による慢性疾患は治癒可能か」. Endocr Pract. 2022 Feb;28(2):214-222.

2017.11.28

高カロリー食でも太れないのはなぜ?(痩せたい人、太りたい人が逆をしている。その2)

目次

- 検索キーワードでもう少し調べてみた

- ”食べても太れない人” の3つの理由

- 太る為にすることは理論上は逆

前回の続きで、今回は「太りたいけど、摂取カロリーを増やしても太れない」という人についてです。

まだの方は以下の記事も併せてご覧ください。

「痩せたい人、太りたい人が逆をしているとは?(その1)」

1.検索キーワードでもう少し調べてみた

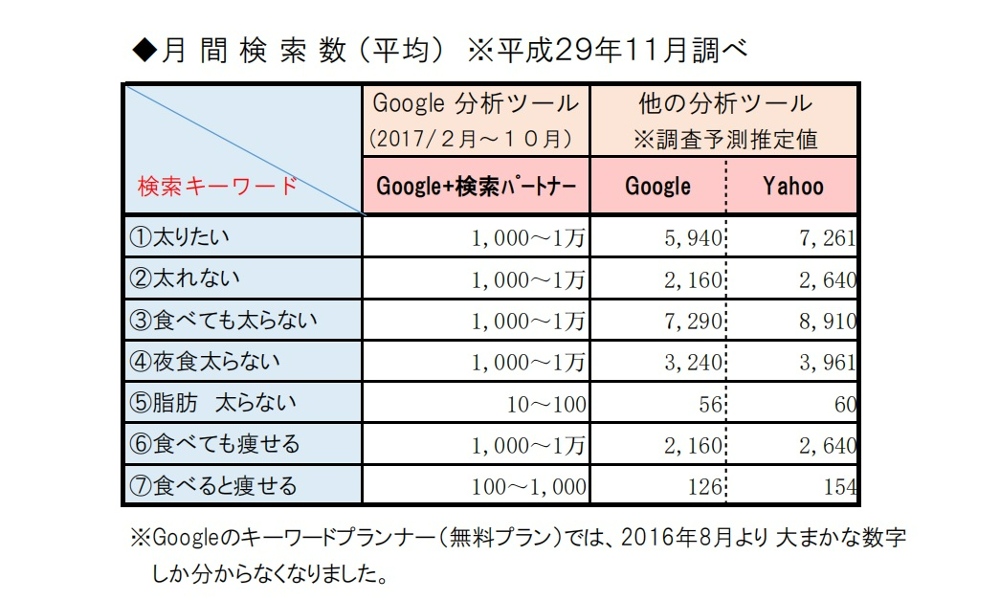

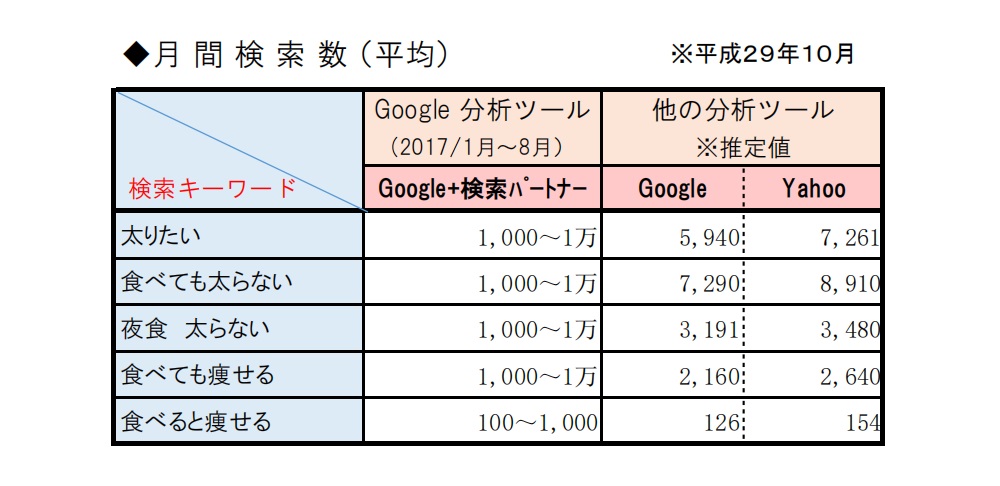

■「太りたい」という人が検索していると思われるワード

※(注:痩せたいと思う人が「太らない夜食は何だろう?」「食べても太らない物は何だろう?」という意味で、「夜食/太らない」「食べても太らない」と検索する場合もあります。

カロリーの摂り過ぎが太る原因と言われている中で、多くの方が、「太りたいけど、食べても太れない」と悩んでいるのが分かります。

2.”食べても太れない人” の3つの理由

まず、多く食べても「太れない」大きな理由として、

(1)胃腸が弱い

(2)胃下垂である(日本人に多いと言われる)

(3)元々痩せていて、3食キッチリバランスよく食べる人(あるいは痩せの大食い)

(1)(2)はもちろん「体質」と言えますが、分解している訳でも代謝がいい訳でもありません。(私の場合は、胃下垂と胃弱の両方です。)

(1)~(3)に共通することは、消化が遅れ、腸の中に未消化なものが24時間絶えず残ってしまうことです。

私について言うと、食べる量は確かに少ないけど、胃下垂で胃弱であるために空腹になりにくく、下っ腹にもたれ感が常にあります。つまり体としては「食べ物が常にある」という認識であるため、蓄える機能が働かないのです。

食欲もないのに、「太りたい」という思いで無理して食べると、検索キーワードにもあったように『食べても(食べると)痩せる』という状態になってしまいます。これは「痩せるために本当はすべきことは?」として私の勧める『食べるダイエット』の状態になる訳です。

3.太る為にすることは理論上は逆

「カロリーが太る」という考えに基づくと、少しでも太りたい人なら量はガッツリ食べれなくても、出来るだけカロリーの高い物(揚げ物やクッキー・チョコなどのお菓子)などを食べようとします。

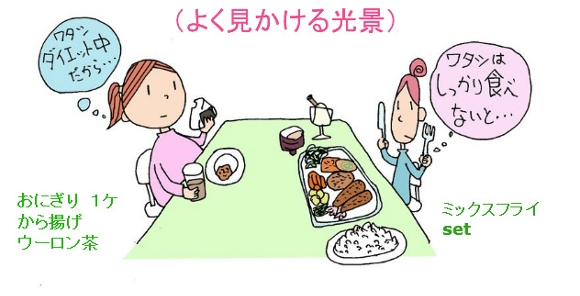

(2人共、逆をしている)

また栄養バランスも考えている人が多く、野菜や乳製品など小まめに食べて栄養補給している人が多いと感じます。

しかし、そうすることで腸内には常に未消化な食べ物があり、逆に太りにくくなっていると言えます(基本体重がアップしないという意味)。

痩せている人々が、歳をとっても体型がかわらないのはその為です。

▽太るためにすることは、むしろその逆で、空腹状態(厳密には「すべて消化された状態」)をよりつくることが必要です。

これはダイエットをしている人がリバウンドして以前よりも太ってしまうメカニズムですが、痩せている人は体脂肪が少ないため体力が続かず、食事を抜いたりするのは現実的には難しいと言えます。ですから、消化の良い炭水化物を比較的多くし、脂肪を控える方が現実的にはやりやすいと思われます。

重複しますが、以下(1)~(5)で説明しますね。

(1)消化の良い炭水化物(デンプン)の量は増やしても、脂質はむしろ減らす。

おかずも消化の良いタンパク質(肉・魚など)をベースにする(煮物や親子丼など)。

脂質(油)ももちろん体に必要な栄養素であるが、揚げ物や炒め物は消化を遅らすので、控えめにした方がいい。

(2)間食をできるだけしない

もちろんたまには良いが、少しお腹がへっても我慢し、できるだけ食事をしっかり食べる。

一般に「おやつを食べると太る」と言われるのは、基本体重に戻ることを意味する。これは太る原因ではなく「結果」である。

(3)食事回数は多くしない(2回か3回まで)

食事回数が4回・5回と増えるほど、未消化物が腸内に残りやすくなるので太れなくなる。空腹の時間を長くするために、2回か3回にしましょう。また、夜遅くに食べれば太るというのも間違い。

また、読者からお便りも頂きました。「食事を7回に分けて食べていた」(静岡県、Yさん)

(4)太りたい人こそ、軽い運動(筋肉への負荷運動)をする。

ランニングなどの有酸素運動よりも筋力トレーニングのほうが効果的でしょう。筋肉に負荷をかけることで、体に栄養を摂り込もうとする力がアップします。

(5)繊維質は朝から摂り過ぎない。

夜は普通に食べたとしても、朝からたっぷり摂らない。朝から沢山の食物繊維を摂ると、腸の中に10時間前後残ります。

(注意)これら(1)~(5)は、あくまで私の理論上です。

なぜなら、痩せている人は、胃下垂・胃弱など様々な要因があるので結果が出にくく、一概には言えないからです。痩せすぎの人が太る方が難しいのです。とりあえず、『カロリーの合計』ではないことだけはお伝えしたいと思います。

まとめ

痩せている人が太るためには、私の理論上、基本体重そのものをアップする必要があります。

しかし、食の細い人が摂取カロリーを増やそうとすると、高カロリーの食べ物(脂質系)を食べたり、分散して食べたりして、本来やるべきことの逆になる場合があります。まずは『体脂肪を蓄える体』になってから、その後に食べて太ると考えて下さい。

また見てお分かりの通り、今回紹介したメニューは、"ダイエットに励む人" がやっているプログラムと重なる部分があると思います。脂質(油脂)を減らし、おやつを我慢し、さらに運動をすることは、結果として空腹でいる時間を増やすので、私の理論上は、太りたい人がやるべきことです。

2017.10.30

痩せたい人、太りたい人が逆をしているとは?(その1)

目次

- Google 検索ワードに見る、両者の悩み

- 痩せたいけど、痩せないのは?

<まとめ>

<はじめに>

タイトルは正式には、「摂取カロリーが太る原因だと考えると、両者は逆のことをしている」という意味です。

私が30キロ近くまで激ヤセした時に、初めは頑張って食べていたのですが、全く太ることができず、最終的にやっていることが理論上「逆だった」と気付きました。

【→詳しくはプロフィールを】

ちなみに、1844年にフランス人で医師のジャン・フランソア・ダンセル氏も、彼の時代の医師達が 『肥満は治らない』 と信じた理由を「医師達が肥満を治そうとして処方した食事(食べる量を減らすこと、運動すること etc)が、まさに肥満の原因になるものだったためである」 と言われています。

(参考文献:「人はなぜ太るのか」ゲーリー・トーベス著)

▽また、こういう本もあります。

【食べて痩せる人、食べないで太る人】(2007年)

(内容は私の意図することと異なりますが、言いたいことは結果的に似ています。)

1.Google検索ワードに見る、両者の悩み

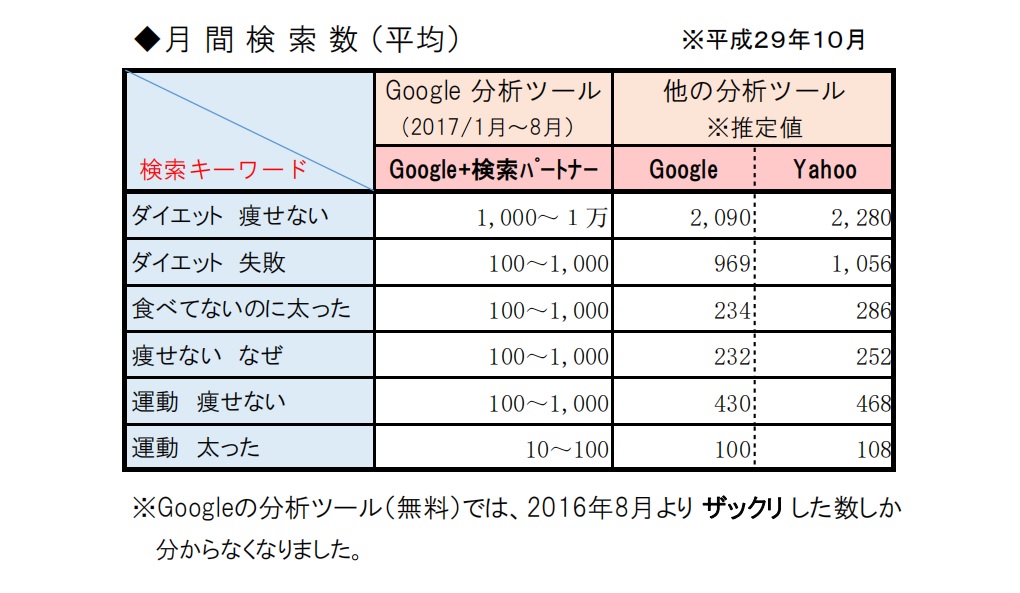

検索キーワードを見れば、多くの人が何で悩んでいるのか?を推測することができます。

■「痩せたい」という人が検索していると思われるワード

このデータはたった1か月の国内での検索数(平均)です。多くの人が、食事を減らしても運動しても「なぜ痩せないの?」「むしろ太ってるし・・」と疑問に思っているのです。

私もこれまで、ダイエットに励む知人や職場仲間を沢山見てきました。皆、本当に努力しているのに、自分の努力が足りないと思っている。ある時から急激に太った女性は、自分がホルモンか何かの病気だと思っていました。努力が足りないのではなく、その方向性を間違っているだけです。

■「太りたい」という人が検索していると思われるワード

※(注) もちろん "痩せたい" という人が、「食べても太らない食べ物は何だろう/食べても太らない夜食は何だろう?」と【食べても太らない】【夜食 / 太らない】という検索をする場合もあります。

一般に、ダイエットだけがテレビでクローズアップされますが、『太りたい』と思っている人は(私も含め)非常に多いと言えます。こちらも、多くの人が「頑張って食べても、なぜ太らないの?」と思っている訳です。

つまり両者のやっていることが、逆であるということです。

両者の悩みが解決されてこそ、本来、正しい理論と言えるはずです。

2.痩せたいけど、痩せないのは?

(図ー1)

運動における記事でも説明している様に、空腹や運動は一時的には痩せても、長期で見た場合にはむしろ「太ろう」とする方向のパワーです。(図-1)

(ずっと食べなければもちろん痩せますが、それでは体を壊してしまいます。)

私の理論上、正しく痩せるためには、「蓄える必要がない」ように一定の法則に従って食べることが必要です。

【関連記事】正しく痩せるためには2ステップ必要

それは時として、

・オリーブオイル(地中海式)ダイエット

・肉食ダイエット

・糖質制限ダイエット(→「本質は食べること?」)

・白米をもち麦や玄米にかえる

・満腹ダイエット、であったりします。

ダイエットの名前は様々ですが、ポイントは、多く食べて「未消化物を多く腸に残すこと」だと私は考えています。

カロリーを減らしても、肉などのタンパク質、サラダや海藻、惣菜など他のおかずを増やす人は、ダイエットが成功するかもしれませんが、単に食べる量を減らすだけの人は、空腹を長時間我慢し、食物繊維や脂肪まで減らすので、リバウンドし以前の体重よりもさらに太る可能性があるということです(腸内飢餓状態)。

※「太りたいけど食べても太れない」という方は、以下の記事をご覧ください。

まとめ

・カロリーをベースにおいた今の理論では、多くの人が1グラムあたり9kcalの脂質を中心に食べる量減らし、空腹を我慢することが必要と考える。しかし、それは腸内飢餓を引き起こし、むしろ体重の増加につながる場合が多い。

・ダイエットを成功させるためには、理論上、脂質・繊維・タンパク質などは減らすべきではない(むしろ増やす必要がある)。糖質制限ダイエットのように、炭水化物をある程度減らすことは私の理論上も理にかなっている。

2017.09.09

お相撲さん(力士)が太るのも、飢餓メカニズムと言える

目次

<プロローグ>

- ダイエット後に、以前より体重が増える人と同じメカニズム

- 飢餓メカニズムと言える6つの根拠

<まとめ>

プロローグ

あなたは目の前でお相撲さん(力士)を見たことがありますか?私は数年前にホテルで配膳の仕事をしていた時に、奄美出身力士の壮行会があり、間近に見ることができました。また2017年の春巡業(大阪場所)で藤島部屋が高槻市にきた時に、朝稽古を見学し、『ちゃんこ』の試食をさせてもらいました。

力士を間近で見ると、骨そのものがごつく(骨太で)、その上に鋼のような筋肉が鎧(よろい)のようについていて、さらにその上に体脂肪があるという感じです。

力士の中には体脂肪率が20%代の人もおられるそうですが、まるで筋肉の塊です(力士に限らず、実際太っている人も体脂肪を落とせば筋肉質な人が多い)。

そんな力士ですが、「たくさん食べて、よく寝るから太るんだ」 と言われていますが、上手く腸内飢餓のメカニズムを取り入れていると考えることができます。

1.ダイエット後に、以前より体重が増える人と同じメカニズム

お相撲さんのイメージが、「多く食べれば太る」というイメージに繋がっているのかも知れませんが、それは『ダイエット後にリバウンドして以前よりも太ってしまう人』や『朝食抜き又は遅い夕食で太ってしまった人』とメカニズム的には同じであるということを説明します。この地球上で、異なる2つの真理は存在しません。ただ、「太る」という言葉の2つの意味が混同されて使用されているだけです。

【関連記事】→ 「”太る”という言葉の2つの意味」

まず私なりに、両者を図解すると以下のようになります。↓↓↓

■ダイエット後に、以前よりも太ってしまう人のイメージ

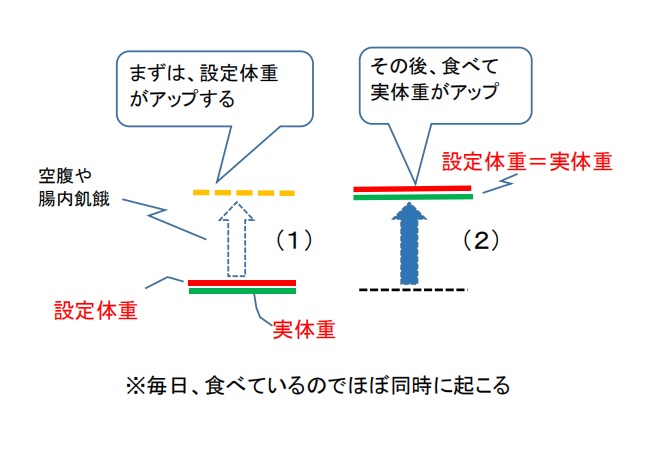

図の(1)→(2)→(3)の順序で起こる

(1)カロリー制限などのダイエットで少し痩せる

(2)食べる量が少なく(特にバランスの悪い食事)長時間にわたり空腹を我慢している時、腸内飢餓状態になりやすく、体重の設定値は気が付かない内にアップしている。

(3)その後、昔のように食べだしたときに体重が以前よりもアップする。

■お相撲さん(力士)が太るイメージ

(1)→(2)の順序で起こる

毎日の食事や練習の中で、腸内飢餓が引き起こされることにより、まず体重の設定値がアップして、その後に食べて太るというイメージです。

ダイエットをしている人であれば、時間的なズレがあるのですが、力士の場合は毎日食べているので、それがほぼ同時に起こり、食べて太っていくように見えるけど、腸内飢餓状態が作られなければ、体重は思ったように増えていかないはずです。

2.飢餓メカニズムと言える6つの根拠

フードファイトに出る大食いの女性・男性に対し、「何故、あんなに食べても太らないの?」ということが言われたりしますが、彼らが特別な『太らない体質』なのではなく、朝から晩まであの様な食べ方をすれば、誰でも太らないはずです(あんなに沢山食べれるのは不思議ですが)。

力士の食事とフードファイターの食事の摂り方は根本的に違うということを理解してください。

【朝稽古見学とチャンコ】

藤島部屋の朝稽古を見学後に11時前から、いよいよちゃんこ鍋を試食させてもらう。あっさりしていて、私でもごはん2杯くらい食べれてしまう。

■力士の食事がなぜ「飢餓メカニズムをつくりやすいと言えるのか」の説明 (1)~(6)

(1)力士の入門は体重が67kg以上あることが条件で、もともと太っている人や筋肉質の人・胃腸が丈夫な人の方が、痩せている人よりも飢餓メカニズムをつくりやすい。(胃腸が丈夫なため、消化する能力が相対的に高い)

(2)チャンコ鍋のように、野菜・鶏肉・魚・豆腐などをじっくり煮込んだ食事のほうが、低脂質で消化が早い。

(3)炭水化物(ごはん)や水分を多く摂ることで、胃は大きく膨らみ(風船効果)、希薄効果・ピストン効果が生まれる。

【関連】炭水化物が人を太らせる、カロリー以外の特性

(4)伝統的に1日2食であること(1回目は朝稽古終了後の11時前後、夕食は6時前後)。

(朝食前の稽古)

※朝食は食べないで朝稽古を行うので、夕食が仮にPM7時に終わるとすると、次の食事まで15~16時間前後食べないということになる。空腹時に激しい早朝トレーニングを行うことに意味がある。

もちろん太りたいがために、栄養補給として個人的に夜食を摂る力士もいるようだが、私の理論上は食べない方が太りやすいということ。

(5)筋力運動は力を強くし、最終的には太る方向への推進力となる。1日2食にして運動をすることで、太りやすくなる。

【関連】→ 「食事と運動、体重の関係性を間違えている」

(6)食事は、親方や上位の関取から順に鍋をつつき、幕下以下(食事当番)は食べるのは後である。最後の方は、具も少ししか残っていなくて、スープが殆どのこともあるそうです。しかしその方が実は太りやすいとも言われています。(この情報源は数年前の「相撲の特集番組」ですが、番組名等の記憶は不確かで申し訳ありません。)

まとめ

(1) お相撲さんは、体が大きく太っていることで有名だが、彼らの毎日の摂取カロリーが消費を上回るから太っていくのではない。彼らの伝統的な食事法と運動は、腸内飢餓をつくりやすくするという点において、体重を増加させるのに理にかなっている。

(2) 元々体の大きな人が、相対的に消化の良い食べ物(おかず)を沢山の炭水化物(ご飯)で食べ、1日2食にすることで、腸内飢餓は引き起こされやすくなる。

(3) メカニズム的には、「ダイエット後のリバウンドによって以前よりも体重が増えてしまう人」と同じである。力士の場合は、毎日たくさん食べているので、それがほぼ同時に起こり、食べて太っていくように見える。

2015.09.27

”少ししか食べてないのに太る” とはどういうことか?

-

目次

-

- 間違ったダイエット

- 太ってしまった友人女性

- 1年で3キロ太った同僚

- 「カロリーだけを減らせばいい」が間違いの元

1.間違ったダイエット

太る原因は 「消費カロリーを上回る摂取カロリー」 と言われていますが、そのため、食べる量だけを減らし、空腹を我慢してダイエットしている人を見受けます。

例えば、昼はおにぎりと鶏のから揚げ1個とか、ハンバーガー1個とドリンクのみとか・・・「お腹減った~」と言いながらも、食べないで我慢している。

こういう人は、ダイエットが上手くいかないばかりか、長期的には、徐々に太りやすくなる傾向をもつというのが私の考えです。

2.太ってしまった友人女性

私が大学時代に飲食店でアルバイトをしていた時、そんなに太っている訳ではないのにダイエットを始めた女性がいました。彼女はいわゆる ”痩せても、太ってもいない” という体型で、男性からみたら「そのままでええのに~」という感じなのですが、彼女は ”太りたくない” という一心でダイエットを始めたみたいです。

しかし、賄いのご飯やおかずの肉類を半分にするだけでサラダなどは食べません。いつも「お腹減った・・・」と言いいながらも、おやつも食べずに我慢していました。

その結果は・・・というと、痩せないばかりか「あれっ少し太った?」という印象を受けました。

3.1年で3キロ太った同僚

老人ホーム(特養)で給食調理していた時の同僚(T君)も同様です。私が出会ったとき、彼はがっしり体型(身長:約170cm、体重:70kg前後)でした。決して太ってはいないのですが、「この1年で3キロ、これまでの最高体重を更新したので・・・」と言ってダイエットをしていまいた。

彼はと言うと、早朝5時半から働いているのに朝は何も食べません。昼も小茶碗にご飯1杯とメインのお肉(お魚)・汁物だけを食べる。野菜の煮物やサラダにもオイルは使われているので、摂取カロリーが増えると思ったのか分かりませんが、野菜などの小鉢(お浸し、ヒジキ、レンコン金平など)はほぼ食べません。

その後も、彼は1年間でさらに2キロ太りました。

4.「カロリーだけを減らせばいい」 が間違いの元

これは何が間違いなのかと言うと、痩せるためには炭水化物やお肉・脂質などの 「カロリーのみを減らせばいい」 と考えたことです。そして痩せるためには 「空腹を我慢しなければいけない」 と考えたことです。

結果として繊維質の野菜や油脂、乳製品まで摂らなかったために、腸の飢餓メカニズムが引き起こされ、設定体重がアップしていったことが原因だと推測します。

➡飢餓メカニズムの生じ方には、2通りあります。

(1)炭水化物や肉などに偏った食事が多く、食べる量は多いが、1日1食又は2食のように回数はあまり食べない。そして空腹を長時間我慢している。

(2)ダイエット中の人に見られるように、食べる量は少ないが、炭水化物と少量のお肉(蛋白質)などに偏っていることがある。1日3回食べたとしても、空腹を我慢している時間が長い。

▽結局、多く食べても少なく食べても、食事が消化の良い炭水化物やお肉に偏るのであれば、お腹(腸)の中での偏食の割合は変わりません。それ以外に何も食べないで空腹を長時間我慢していることは、腸の飢餓メカニズムの観点からいえば、どちらも同じ判定なんですね。

繊維質の野菜や乳製品、油脂を多く摂ることは、腸の飢餓メカニズムを防ぐ観点から大切なのに、彼らはカロリー摂取量だけに意識がいき、それらを食べなかったのです。

(※注)脂質に関する認識の違いについては、脂質(脂肪)についての3つの視点 をご覧ください。