トピックス

2025.08.07

ダイエットの普及が肥満の増加に拍車をかけている可能性

要 約

(1)過体重や肥満の有病率の増加と並行して、ダイエットの普及率も、過去数十年間、継続的に増加している。ダイエットが逆説的に、肥満を助長しているのではないかと懸念されている。

(2)いくつかの観察研究は、ダイエットと体重増加の間に、少なくとも部分的な因果関係があることを示唆しているが、一部の研究者は、ダイエットは食べ過ぎ傾向の代理マーカーであると主張している。

(3)いくつかの前向き研究は、青少年・中年女性、並びに正常体重の範囲内の人が減量のためにダイエットをすることが、将来の体重増加を最も強力に予測している。理想的な痩せ体型を求める社会的なプレッシャーや、太ることへの恐怖が、一部の人を過激なダイエットに駆り立てている可能性がある。

(4)青少年に関する前向き研究では、不健康な体重管理行動(食事を抜く、極少量しか食べない)を継続的に行った男女で、10年後のBMIの増加が最も大きかった。一部の研究者は、青少年にとってのダイエットは、長期的に体重管理に逆効果となる行動パターン(無茶食い、朝食抜き、野菜の摂取不足など)を促す可能性が高いと指摘する。

<結論>

(5)いくつかの観察研究は、遺伝的要因とは無関係に、ダイエット自体がBMIの増加を予測することを示唆している。過酷なカロリー制限を課した長期的な臨床研究(飢餓実験)においても、制限解除後の体重のオーバーシュートが確認されている。

(6)(私の考え)すべてのダイエットではないが、一部の人の実践する食事制限や不健康な体重管理行動(食事抜きなど)が、社会全体として体重増加に拍車をかけている可能性が高い。

(7)食事制限による減量は、最終的には、代謝・ホルモン・神経学的変化を伴う生物学的飢餓反応を引き起こすことが判明しており、体重が減量前より増加する可能性を説明できるかもしれない。

【全 文】

-

<目 次>

-

- ダイエットと肥満に関する近年の背景

- 観察研究における問題と注意すべき点

- ダイエットと肥満増加の因果関係は?

- 結論

<はじめに>

近年、世界中で減量の為にダイエットをする人は増加傾向にありますが、ダイエットが肥満の増加に拍車をかけているのではないかと一部で懸念されています。

例えば、テレビに出演している女優や女子アナが “昔に比べ太ったのでは?” と感じることはないですか? 私には彼女達が “食べ過ぎている” とは到底思えません。むしろ 太りたくないがために、ダイエット(例えば、食事を抜いたり、軽い食事で済ましたり)をしているのではないかと推測しています。

今回は、ダイエットの普及と肥満の増加に関連性があるのかについて、観察並びに臨床研究の結果を基に考えてみたいと思います。

1.ダイエットと肥満に関する近年の背景

(1) 1992年、アメリカ国立衛生研究所が招集した専門家委員会は、次のように結論づけた:「管理された環境下での減量プログラムを継続すれば、参加者は通常、体重の約10%を減らすことができる。しかし、体重減少後1年以内に体重の1/3から2/3が戻り、5年以内にほぼ全部が戻る」のだと[1]。

また、長期的な結果に関する研究では、ダイエットをした人の少なくとも1/3は、減った体重よりもリバウンドする体重が多いことが示されており[2]、ダイエットが逆説的に、達成しようとしていることと全く逆の結果をもたらしているのではないかと懸念されている[2, 3]。

(2) 1983年に出版された本「ダイエットは太る」では、ダイエットで体重を減らすことは体重管理には逆効果であり、体重が増減を繰り返すたびに、減った脂肪より多くの脂肪が戻ってしまうという考え方が体現された[4]。それ以来、ダイエットで太るかどうかは、科学者の間では物議を醸し、頻繁に議論されている[5, 6, 7]。

(3) 米国人はダイエットに関連する製品やサービスに年間 330 億ドル以上 (1998年時点)を費やしているにもかかわらず[8]、肥満 (BMI≧30) の有病率は 30.5%(2000年)から35.7% (2010年)、42.4% (2018年)と着実に増加している[9]。

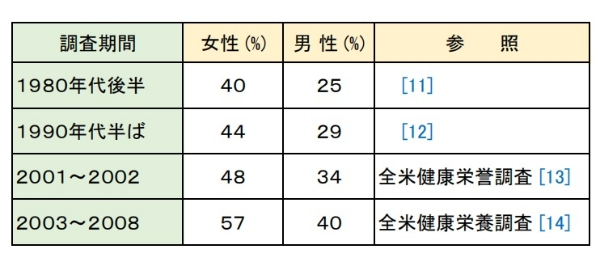

ダイエットの普及率も、過体重や肥満の有病率の増加と並行して、過去数十年間、継続的に増加している[10] 。(表-1 参照)

[表-1] ダイエットの普及率の推移(アメリカ)

また、イギリス国民における年齢で調整後の減量試み(ダイエット)の普及率は、1997年の 39% から 2013 年には 47% に増加しました。

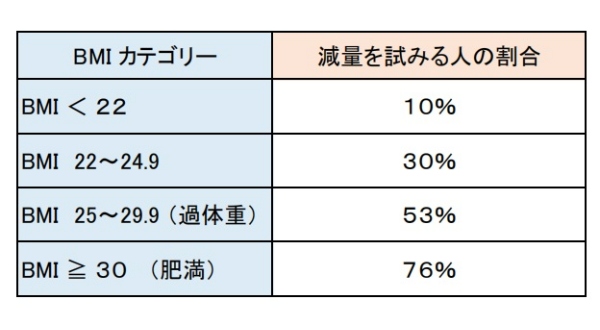

すべての BMI カテゴリーにおいて、減量を試みる人は毎年増えています[15]。(表-2 参照)

[表-2] BMI別の減量の試み普及率(2013年 イギリス )

(4) 一部の研究者は、ダイエットと体重増加の関連性は少なくとも部分的には因果関係にあると示唆しているが[16,17]、他の研究者は、ダイエットは食べ過ぎ傾向の代理マーカーであり、ダイエットをしなければ人はさらに体重が増えるだろうと主張している[ 18]。

(5) いくつかの前向き研究では、青年期のダイエットや[17, 19, 20]、中年女性のダイエットをする人[21]、当初正常体重の範囲内の人が減量のためにダイエットをすることが[5, 21, 22]、将来の体重増加を最も強力に一貫して予測することが示唆されています。

(6) ミネソタ州で行われた10年間に及ぶ前向き研究(1998~2009)では、青少年(中学~高校生)のダイエット経験とBMIの変化が5年ごとに追跡調査され、1,902名(男性819, 女性1,083)が調査を完了した。

調査開始時(Time 1) と5年後 (Time 2) の両方でダイエットや不健康な体重管理(食事を抜く、極少量しか食べない、代替食品やダイエット薬の使用)を継続的に行った男女は、ダイエットをしていない人と比較して、開始時点でのBMI値が高く、10年後 (Time 3) のBMIの増加が大きかった。

(※) 女性の43.7%、男性の18.7%が、継続的に不健康な体重管理行動を行っていると報告した。

出典:Freepik (photo by Prostooleh)

特に、「非常に少量しか食べないこと」「食事を抜くこと」は、圧倒的に最も一般的に報告された行動であり、両方の行動は女性と男性で統計的に有意な大きな BMI の増加を予測した。

特に懸念されるのは、Time 1で過体重 (25≦BMI<30)であり、ダイエットや不健康な体重コントロール行動を継続した男女でBMIが大きく上昇したことである。例えば、Time 1とTime 2の両方で不健康な体重管理行動をとっていた過体重の女子は、10 年間の調査期間中に BMI が 5.19 単位増加したのに対し、不健康な体重管理行動を全くとらなかった過体重の女子のBMI増加はわずか 0.15 単位であった[17]。

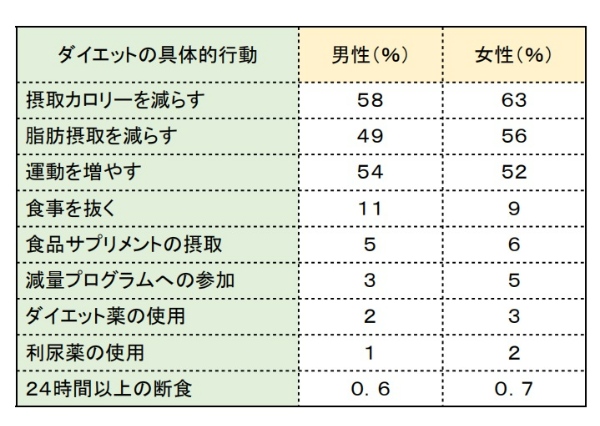

(7) 1998 年の全国健康インタビュー調査では、米国成人における減量戦略の普及状況が調査された。

減量を試みる人のうち、「摂取カロリーを減らして運動量を増やした」と回答したのは3分の1だけでした [23]。(表-3 参照)

[表-3] 米国成人の減量戦略の普及率

2.観察研究における問題と注意すべき点

数年に及ぶ観察集団研究の大半では、自己申告のダイエットをした人の間で、その後の体重増加が示されているが、いくつかの調査結果は、ダイエットによって体重減少と体重増加の両方が予測されており[24, 25]、結果は必ずしも一貫していない。その原因とその他の注意すべき点について考えてみたいと思います。

(1) どの様なダイエットか?

多くの研究では、開始時点での「ダイエットの実施状況」や「過去のダイエット歴」が調査されたが、どのようなダイエットをしたのかはあまり調査されていない[20, 21, 26] 。

もちろん痩せるための正しく継続できるダイエット(例えば、野菜を多く摂り、[超]加工 食品を減らす、朝食を摂る、運動するなど)を実践した人は減量を維持できるかもしれないが、一時的な効果をもたらすだけの間違ったダイエットをした人は、最終的に失敗に終わる可能性がある。

(2) 調査期間とダイエットのタイミング

いくつかの研究では、開始時点でのみ、「ダイエットの実施状況」が調査され、その数年後(例えば、2年、5年、10年後)のBMIの変化が調査されているが[20, 21, 26]、開始時にダイエットをしている人は恒常性の観点から、その人の元々の体重(設定体重)より低い可能性がある。

また、調査期間の途中でダイエットを開始(又は中止)したり、調査終了間際からダイエットを開始した場合、ダイエットと体重変化の因果関係を正しく読み取れない可能性がある。

(3)思春期はBMIも増える

BMIの増加は必ずしも体脂肪の増加を意味するものではない。思春期(中学~高校)は特に筋肉量も増えるので、ある程度 BMIが増加するのは不思議ではない。この年齢層の観察研究においては注意すべき事の1つである。

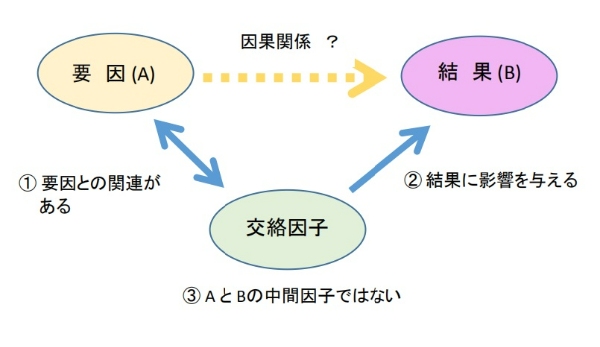

(4)交絡因子

交絡因子とは、ある要因と結果の関連性を調べようとする際に、その関係に影響を与えてしまう、別の要因のことです。

例えば、「飲酒」と「がん」の関連性を調べる際に、喫煙もがんのリスクを高めることが知られていますが、喫煙者は飲酒をしていることが多いため、「喫煙」が交絡因子となります。

ダイエットと肥満の因果を調査する場合、その他の交絡となりうる要因(*1)を考慮する必要がある。

(*1) 例えば、アルコール摂取、禁煙、身体活動の不足、カルシウムや微量栄養素の摂取不足、社会経済的地位、出産、睡眠不足などは、体重増加と関連付けられている。[21, 27]

<①~③を満たせば 交絡因子となる>

3.ダイエットと肥満増加の因果関係は?

私はこのブログ全体を通して、食事を抜いたりするようなカロリー制限ダイエットでは腸内飢餓が誘発され、体重が増加する(設定体重がアップする意味で)可能性があるということを説明してきました。ゆえに、ダイエットの増加と肥満の増加に関連があることは全く不思議ではない。

しかし今回は、私の考えは一旦脇に置いておいて、観察研究や臨床研究から読み取れる範囲でこの因果について考えてみたいと思います。

(1)まずは、「ダイエットは食べ過ぎ傾向の代理マーカーであり、ダイエットをしなければ人はさらに体重が増えるだろう」という主張についてである。

1節-(6) の思春期の青少年を対象とした10年の調査では、開始時 (Time 1) でダイエットを行っていたものの、5年後(Time 2)の時点でダイエットを中止した人と、継続した人の軌跡を調べることができた。研究者らは、ダイエットを中止した人の体重増加は、ダイエットを継続した人に比べはるかに少ないことから、「ダイエットをしなければ人はさらに体重が増える」という主張は支持していない[17]。

(2)ダイエットと肥満に関するもう一つの考えは、「ダイエットをすると太るのではなく、遺伝的に肥満傾向にある人がダイエットをする可能性が高くなる」というものだ[6]。つまり、ダイエットは成功しないかもしれないが、太っていくのは遺伝的要因であるという考えだ。

これについても、思春期の青少年を対象とした10年の調査で、その主張とは異なる結果が出た。

開始時 (Time 1) で過体重 (25≦BMI<30) であったものの、Time 1とTime 2の両方でダイエットや不健康な体重管理行動(食事を抜く、極少量しか食べない)を継続した女子は、10 年間の調査期間中にBMIが 5.19 単位増加したのに対し、ダイエットを全く行わなかった過体重の女子ではBMIの増加は 0.15 単位であった。つまり、ダイエットそれ自体が、体重増加に大きく影響している可能性がある[17]。

また、フィンランドにおける双子研究では、5kg以上の意図的減量回数の異なる双子(一卵性、二卵性)の体重の変化が縦断的に調査された。意図的な減量(ダイエット)を頻繁に行うと、遺伝的要因とは無関係に、時間の経過とともに体重が増加する可能性があることが示唆された[16]。

(3)なぜ思春期の青少年や正常体重の人で、ダイエットが体重増加のより強力な予測因子になっているか?についてです。

これまでの研究によると、多くの若者は、理想的な痩せ体型を求める社会的なプレッシャーのために、自分の体型やサイズを気にしています[28] 。また、正常体重(BMI<25)でありながらも、最近少しづつ体重が増えている人にとっては、ダイエットが「やせたいという願望ではなく、太ることへの恐怖」によって動機づけられていることを示している[29]。

いくつかの研究で、思春期の青少年(特に女子)における不健康な体重管理行動(食事を抜く、極少量だけ食べる、食欲抑制剤/下剤の使用、嘔吐、無茶食い、偶発的な運動)が指摘されている[17, 30]。

思春期の青少年における5年間の縦断的研究では、ダイエットは、無茶食いの増加(男女)、朝食摂取量の減少(男女)、果物・野菜摂取の減少(女性)、身体活動の減少(男性)と関連していた。つまり、青少年にとってダイエットは、不健康な食生活や活動行動のリスクをむしろ高め、長期的に体重管理に逆効果となる行動パターンを促す可能性が指摘されている[19]。

(4)臨床研究、飢餓実験

実験的半飢餓と回復期を通して、正常体重の被験者の体重が過剰増加(オーバーシュート)することは、古典的なミネソタ飢餓実験(1945-46)や米国陸軍レンジャーの多重ストレス実験でも確認されている[31]。

ミネソタ実験では、平均体重69.3キロの健康的な男性が6カ月の半飢餓食で体重の25%以上失ったが、制限付きリハビリ期間後の自由摂食期間には過食(食欲亢進)反応が続き、結果的に、彼らの体重は実験前よりも重くなった[32, 33]。

近年では、米国陸軍レンジャー学校の若い男性においても、体重と体脂肪のオーバーシュートが報告されている。彼らは、8-9週間に及ぶ多重ストレス環境(エネルギー不足、睡眠不足など)での訓練で、体重の約12%を失ったが、回復期5週目には体重が開始前より5キロ増えた。これは主に脂肪量の大幅な増加による[34]。

<この節のまとめ>

●観察研究の結果は、「ダイエットは食べ過ぎ傾向の代理マーカーである」という主張を支持していない。

●いくつかの観察研究は、遺伝的要因とは無関係に、ダイエット自体がBMIの増加を予測することを示唆している。

●特に体重増加が懸念されるのは、青少年や正常体重の人における不健康なダイエット(過激なカロリー制限)である。一部の研究者は、不健康なダイエットは、長期的に体重管理に逆効果となる行動パターンを促す可能性が高いと指摘する。

●過酷なカロリー制限を課した長期的な臨床研究においても、制限解除後の体重のオーバーシュートが確認されている。

4.結 論 (私の考え)

すべてのダイエットが太る訳ではない。

自分にあった健康的な食事パターン(例:朝食で一日を始める、バランス良く食べる、精製炭水化物や超加工食品を減らす、野菜を増やす、運動する etc)を採用すれば、減量に成功し、減った体重を維持できる人もいる。

例えば、地中海式ダイエットに関する6件の前向きコホート研究を分析した系統的レビューでは、地中海式ダイエットの遵守は、過体重および肥満のリスク、並びに5年間の体重増加と逆相関していた[35]。

出典:Freepik (Photo by Katemangostar)

しかし依然として、肥満予防または治療には「摂取カロリーを減らし、消費を増やす」という観点からのみ論じられることが多いため、多くの人が未だに低脂肪食を選択したり、朝食又は昼食を抜いたり、少しのファーストフードだけで長時間の空腹に耐えている。特に一部の若者は、太ることへの社会的プレッシャーや恐怖によって、過激なカロリー制限(食事を抜く、極少量しか食べない)に至るケースがあり、健康面や長期的な体重増加が懸念されている[17]。

観察研究では因果関係を証明するのは難しいのですが、一部の人の実践する行動(食事制限)が、社会全体として体重増加に拍車をかけている可能性が高いと私は考えます。

進化論的観点から見ると「飢餓などのエネルギーが制限される期間には身体のエネルギー貯蔵量を守り、食料が過剰にある時には、エネルギー貯蔵量(体脂肪)を素早く補充する」のは理にかなっており[36]、美味しく消化の良い食品(精製炭水化物、[超]加工食品など)が豊富にある社会における極端な食事制限は逆効果になる場合があるのです。

これまでの研究によると、食事制限による減量は、最終的には、代謝・ホルモン・神経学的変化を伴う生物学的飢餓反応を引き起こすことが判明しており[37]、体重が減量前より増加する可能性を説明できるかも知れない。

次回は、私の腸内飢餓理論も含めて、減量後に体重増加を促す様々なメカニズムについてお伝えしたいと思います。

<参考文献>

[1]「自発的な体重減少とコントロールの方法」. NIH Technology Assessment Conference Panel. Ann Intern Med. 1992 Jun 1;116(11):942-9.

[2] Mann T et al. 「メディケアの効果的な肥満治療の模索:食事療法は解決策ではない」. Am Psychol. 2007 Apr;62(3):220-33.

[3] Bacon L, Aphramor L. 「体重科学:パラダイムシフトの証拠を評価する」. Nutr J. 2011 Jan 24;10:9.

[4]Cannon G, Einzig H. Dieting makes you fat. London: Century Publishing; 1983.

[5] Jacquet P et al. 「ダイエットによって太る人がいる理由:体組成の自己調節の観点から体重増加をモデル化する」. Int J Obes (Lond). 2020 Jun;44(6):1243-1253.

[6] Hill AJ. 「ダイエットをすると太りますか?」 Br J Nutr. 2004 Aug;92 Suppl 1:S15-8.

[7] Lowe MR. 「ダイエット:将来の体重増加の代理か原因か?」 Obes Rev. 2015 Feb;16 Suppl 1:19-24.

[8] Cleland R et al. 「市販の減量製品とプログラム:消費者が得るものと失うもの」. Crit Rev Food Sci Nutr. 2001 Jan;41(1):45-70.

[9] National Center for Health Statistics, National Health and Nutrition Examination Survey, 1999–2018.

[10] Montani JP et al. 「心臓代謝疾患の危険因子としてのダイエットと体重増加:本当に危険にさらされているのは?」 Obes Rev. 2015 Feb;16 Suppl 1:7-18.

[11] Williamson DF et al. 「成人の減量の試み:目標、期間、減量率」. Am J Public Health. 1992 Sep;82(9):1251-7.

[12]Serdula MK et al. 「減量を試みる頻度と体重管理戦略」. JAMA. 1999 Oct 13;282(14):1353-8.

[13] Weiss EC et al. 「2001~2002年の米国成人の体重管理習慣」. Am J Prev Med. 2006 Jul;31(1):18-24.

[14] Yaemsiri S et al. 「米国成人の体重認識、過体重診断、体重管理:NHANES 2003-2008調査」. Int J Obes (Lond). 2011 Aug;35(8):1063-70.

[15] Piernas C et al. 「減量の試みの最近の傾向:イングランドの健康調査から」. Int J Obes (Lond). 2016 Nov;40(11):1754-1759.

[16]Pietiläinen KH et al. 「ダイエットは太る?双子研究」. Int J Obes (Lond). 2012 Mar;36(3):456-64.

[17] Neumark-Sztainer D et al. 「思春期のダイエットと不健康な体重管理行動:10年間のBMIの変化」. J Adolesc Health. 2012 Jan;50(1):80-6.

[18] Stice E, Presnell K. 「ダイエットと摂食障害」. In: Agras WS, editor. The Oxford Handbook of Eating Disorders. Oxford University Press; USA: 2010. pp. 148–179.

[19] Neumark-Sztainer D et al. 「なぜダイエットは青少年の体重増加を予測するのか? :5年間の縦断的研究」. J Am Diet Assoc. 2007 Mar;107(3):448-55.

[20]Viner RM, Cole TJ. 「思春期から成人期にかけて体重が変化する人は誰でしょうか?1970年英国出生コホート」. Int J Obes (Lond). 2006 Sep;30(9):1368-74.

[21]Korkeila M et al. 「減量の試みと大幅な体重増加のリスク:フィンランド成人を対象とした前向き研究」. Am J Clin Nutr. 1999 Dec;70(6):965-75.

[22] Sares-Jäske L et al. 「自己申告によるダイエットとBMIおよびウエスト周囲の長期的変化」. Obes Sci Pract. 2019 Mar 26;5(4):291-303.

[23] Kruger J et al. 「減量の試み:米国成人の具体的な実践」. Am J Prev Med. 2004 Jun;26(5):402-6.

[24] Bild DE et al. 「若年成人の体重減少の相関関係と予測因子」. Int J Obes Relat Metab Disord. 1996 Jan;20(1):47-55. PMID: 8788322.

[25] Coakley EH et al. 「男性の体重変化の予測因子:医療専門家追跡調査の結果」. Int J Obes Relat Metab Disord. 1998 Feb;22(2):89-96.

[26] French SA et al. 「働く成人の2年間の体重変化の予測因子:健康な労働者プロジェクト」. Int J Obes Relat Metab Disord. 1994 Mar;18(3):145-54. PMID: 8186811.

[27] Chaput JP et al. 「ケベック家族研究における成人の太りすぎと肥満の危険因子」. Obesity (Silver Spring). 2009 Oct;17(10):1964-70.

[28]Field AE et al. 「摂食障害になることの家族、仲間、メディアの予測因子」. Arch Pediatr Adolesc Med. 2008 Jun;162(6):574-9.

[29] Chernyak Y, Lowe MR. (ダイエットの動機 「やせたい」と「やせたい願望」は違う)J Abnorm Psychol. 2010 May;119(2):276-81.

[30] Stice E et al. 「自然な減量努力は、女子青年の相対体重の増加と肥満の発症を予測する」 J Consult Clin Psychol. 1999 Dec;67(6):967-74.

[31] Dulloo AG et al. 「ダイエットで太る仕組み:人体組成の自動調節の観点から」 Proc Nutr Soc. 2012 Aug;71(3):379-89.

[32] Keys A et al. (1950) The Biology of Human Starvation. Minnesota: University of Minnesota Press.

[33] [Jason Fung. 2019. The Obesity Code. サンマーク出版. P.78-83]

[34]Nindl BC et al. 「長期間のエネルギー不足後の痩せた健康な男性の身体能力と代謝回復」 Int J Sports Med. 1997 Jul;18(5):317-24.

[35]Lotfi K et al. 「地中海式ダイエットの遵守、5年間の体重変化、および過体重と肥満のリスク」 Adv Nutr. 2022 Feb 1;13(1):152-166.

[36]van Baak M. 「摂食過多および摂食不足時の適応的熱発生」. Br J Nutr. 2004 Mar;91(3):329-30.

[37] Mann T et al. 「肥満の流行」という文脈における公衆衛生の促進:誤ったスタートと有望な新たな方向性」 Perspect Psychol Sci. 2015 Nov;10(6):706-10.