トピックス

2015.01.12

”太る” という言葉の2つの意味

目次

- 混同して使われていることが問題

- 現状維持の基点に戻る場合(A)

- 現状維持の基点がアップする場合(B)

先ず、この記事を読む前に

「一番優先されているのは現状維持」 をお読みください。

1.混同して使われていることが問題

普段、私達が何となく使っている『太る』という言葉には、2つの意味があると考えます。混同して使われているために、いろんな誤解が生じていると感じました。

例えば、

「カロリーをたくさん摂れば太る」し

「ダイエットして食事制限したにもかかわらず、リバウンドして以前より太ってしまう・・・」というようなことです。

私は激痩せした時に気付いたのですが、これが理解されていないために間違った情報が氾濫し、大半の人が間違ったダイエットをしている。そして、これが理解してもらえれば、『食べても太らない』という人の理由もわかるはずです。

2.現状維持の基点に戻る場合(A)

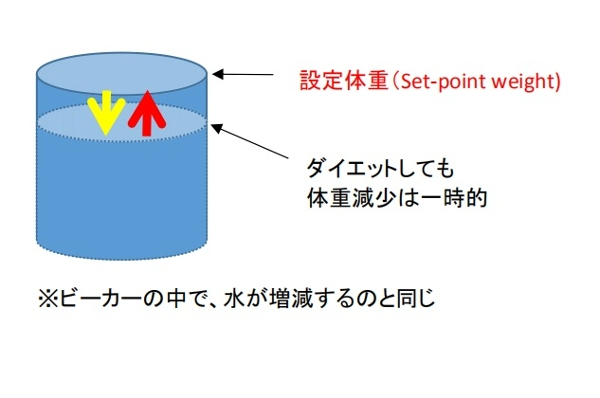

まず1つ目は、現状維持メカニズムによる、設定体重(set-point weight)に戻ろうとする場合の『太る』です。

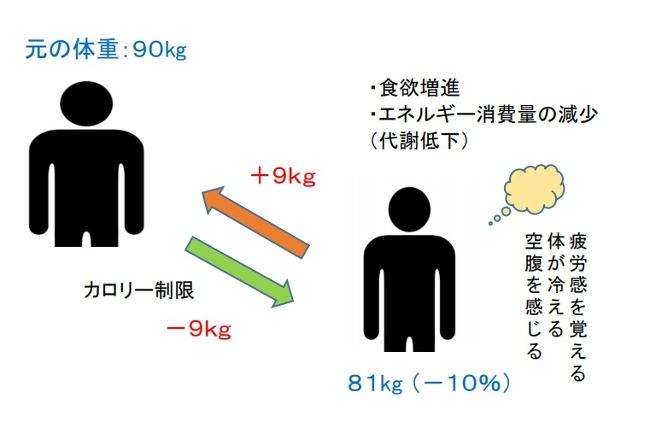

太っている(太り気味)人の多くは、太りたくないという理由から日々の摂取カロリーを減らしたり、運動したりして体重を低く抑えています。その場合、体は設定体重に戻ろうするので、当たり前ですが、カロリー制限を止めて以前の様に食べると太ります。(注:一時的な過食によって、設定体重を超えて体重が多少増加する場合もあるが、その場合も設定体重それ自体は変化しておらず、体重の増加は一時的であると考えれる。)

「高カロリーな食品で太る・・・」

「お菓子やケーキを食べたら太る・・・」

と言われますが、ほとんどはこちらの意味です。

「私、食べたらすぐ太る体質なので~」という女性をたまにお見かけしますが、恒常性の機能により体重が戻ろうとするため、ミニダイエット & ミニリバウンドを繰り返しているだけです・・・。

▽俳優の渡辺徹さんは、元々は太っておられたらしいですが、”太陽に吠えろ” でデビューされた時はダイエットして70キロ台だったようです。しかし、結婚される頃(26才)には我慢しきれずガッツリ食べたら、130キロまで太られたそうです。(ダイエットをするたびに最高体重が更新したとも言われていますが、これは後で説明します)

その後、奥様の手料理で一時はマイナス40キロのダイエットに成功したものの、「90キロ➡ 120キロ➡ 85キロ➡ 95キロ➡ 83キロ➡ 101キロ」というように、ダイエットとリバウンドを繰り返されてたというのは有名です~。

(ビーカーに例えると、同じビーカーの中で水の増減を繰り返しているだけ・・・)

3.現状維持の基点がアップする場合(B)

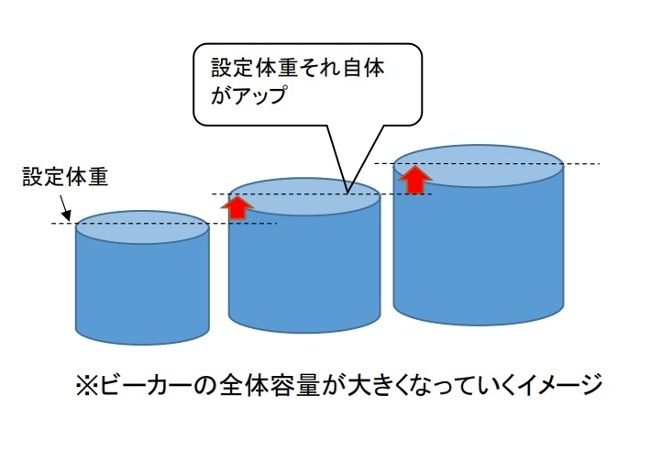

これに対して、2つ目の『太る』というのは、現状維持の基点となる設定体重の値、それ自体が上がっていく場合です。

カロリーを気にして、食べる量を減らしているにもかかわらず、「この1年で3キロ太った・・・この3年で10キロ太った・・・」というように最高体重が更新していく場合です。

これらは食べる量や、摂取又は消費されるカロリー量に基づくのではなく、どちらかと言えば「空腹」(厳密には、私は『腸内飢餓』と定義しました)のメカニズムによると考えています。

【関連記事】「腸内飢餓」の定義:肥満の多因子モデルへの適用

例えば、これまで体重60キロを超えなかった人が、この1年で最高体重を更新し63キロになったとします。この場合、設定体重が60➡63キロになったということで、あなたの現状維持となる基準ライン自体が上昇したということを意味します。

ダイエットしたけど、リバウンドして元の体重まで戻るのは現状維持メカニズム(A)ですが、元の体重より増えてしまうのはこちらの(B)のメカニズムです。それはカロリー制限ダイエットをしている時に腸内飢餓状態が生まれてしまう可能性があるためです。

一般的には「代謝が低下しているときに食べるから、より体重がアップするんだ」と言われていますが、太っている人の方が、基礎代謝が高いことは証明されています。

極論すれば、お相撲さんが太るのは(B)の腸内飢餓メカニズムと(A)のミックスであり、見た目には食べて太っていくように見えますが、ダイエットしたけど、逆に以前よりも太ってしまった人とメカニズム的には同じだと考えます。

【関連記事】➡ お相撲さんが太るのも、飢餓メカニズムと言える

2015.01.08

一番優先されているのは現状維持(設定体重とは?)

-

目次

-

- 人それぞれに現状維持的な機能がある

- 「設定値」理論との出会い

1.人それぞれに現状維持的な機能がある

まず体重に関する話を進めていくうえで一番大切なことをお話しますね~。

人にはそれぞれ、その時点での現状維持的な機能が働いているという仮定です。

この現状維持こそ、体重管理において、すべての前提にあるものであると考えています。

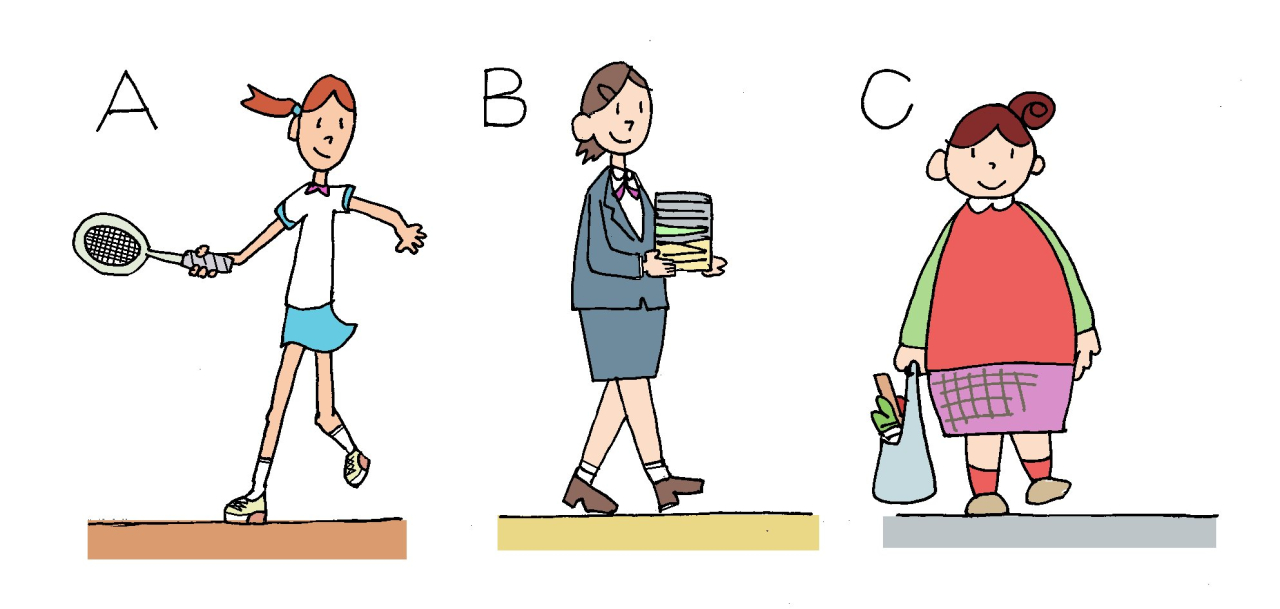

例えば、3人の女性がいて、

(Aさん)48キロ・・・食べても太れない体質

(Bさん)58キロ・・・油断するとすぐに2キロ太ってしまう

(Cさん)85キロ・・・ 〃

1年中を通して忙しい時は少し痩せたり、また食べてゆっくりすれば少し太ったり・・・を繰り返しているけど、細かなカロリー計算しなくても、人の体型ってそれほど変わらないものです。太っている人は太っているし、痩せている人は痩せている。つまり、人ぞれぞれに恒常性の機能に基づく安定的な体重があると考え、私は当初「基本体重」を以下のように定義しました。

基本体重 (Base weight) =過度な運動や仕事はせずに3~5日ゆっくりして、一日のエネルギー必要量に基づくカロリーを摂取したときに戻ってしまう安定的体重。

しかし、公式には証明・定義されていないものの「体重の設定値」「設定体重」という概念が一部の研究者の中で既にあること、また英語に翻訳した「base weight」は研究などで使用される「baseline weight (ベースライン体重)」 と紛らわしいことから、今後は「体重の設定値」又は「設定体重」を使用することとする。

この例の場合、Aさんの設定体重は48キロですが、Bさん、Cさんは油断するとすぐに戻ってしまう体重である、それぞれ60キロ、87キロが実際の設定体重と言えます。その体重に戻るように恒常性による現状維持の機能が働いいているということになります。

ですから、3人の体重をカロリー摂取量や消費量だけで規定するのには無理があり、Aさんが毎日、必要とするカロリーの100kcalオーバーの食事を何か月~何年も繰り返せば、それが脂肪として蓄積され、やがて60➡ 70➡ 80キロとなるというのは間違いです。(なる場合もありますがまたそれは別の理由で・・・)

一般的に、太っている(太り気味の)人はカロリー制限して控えめに食べて生活していることが多いため、普段の体重は設定体重より低く、痩せている人は普段からカロリー制限などしていないので、設定体重と普段の体重が近いと言えます。

その為、痩せているAさんは食べても体重は増えないのに対し、Bさん、Cさんは食べるとすぐに太ってしまう・・・ということが考えられます。(注:一時的な過食により、設定値を超えてさらに体重が増加する場合もあるが、その場合の体重増加は一時的であり、設定値そのものに変化はないと考えています。)

■私の好きなボクサーである長谷川穂積選手。

(第26代WBC世界バンタム級王者として10度防衛、第42代WBC世界フェザー級王者)

バンタム級は体重のリミットが53.5キロ。身体が成長するにつれ減量も過酷になり、防衛戦では1か月前後で10キロ以上の減量をしなければいけなかったそうです。しかし試合が終わり食べると、わずか数日で10キロ戻ると言われていました。

それくらい戻るスピードは早いんだなと思います。

今まで、ダイエットされてきた方なら少しは思い当たる節があるのではないでしょうか?

2.「設定値」理論との出会い

私達のほとんどは、日々のエネルギー摂取量、消費量を意識的に調整しているわけではありません。それにもかかわらず、個人の体重は比較的安定しています。

個人の体重の変動は6~10週間で 0.5 %程度に留まります[1,2](Khosha and Billewicz 1964)。横断的データによると、長期間にわたる体重の変化は依然としてわずかで、糖尿病患者でさえも、5年間の体重変化係数は 3.7~4.6 %に留まると言われています[1,3](Goodner and Oglive 1974)。

1970年以降、世界的に肥満が増加している状況では、その体重変化係数はもはや正確ではないかも知れないが、痩せた状態を維持している人は多いし(特にアジア圏)、過体重や肥満の人でさえも、重いなりに、彼らの体重を何十年も維持しているのです[4]。つまり、日々の暮らしで多少の体重の変動はあるにしても、長期にわたり特定の範囲内に体重、体脂肪を維持しようとする体内の調整メカニズムがあるはずです。

近年では、人体の恒常性調整の役割が認識され、体はエネルギーバランスを制御する生理学的メカニズムを使用して、遺伝的および環境的に決定された「設定値」で体重を維持する[5]という証拠が増えつつあります。

個人が体重を減らすと、体は体組成の変化や食べ物の熱効果に基づいて予測されるよりも大幅にエネルギー消費量を低下させ、さらに、食欲を増進させるホルモン変化を誘発し、行動の変化を通じて食の嗜好を修正し、体重を設定値の範囲に戻すのです[6]。

このフィードバックメカニズムは減量だけでなく、一時的な過食にも当てはまることが知られています[7]。

私はこのブログを書き始めた時は、この体重の「設定値」に関する理論の存在は全く知りませんでしたが、私がずっと思っていたこととほぼ合致しました。設定値理論を理解することは、肥満の蔓延の防止、効果的な減量法の提案という観点から非常に重要だと考えています。

特に、1970年代からの肥満の世界的な増加原因を説明するには、(I)遺伝的・生物学的要因と、(II)環境・行動要因がどの様に組み合わさって体重の設定値が上昇するのかを理解することが必要だと思っています。私の腸内飢餓理論はそれに役立てると信じています。

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】

<参考文献>

[1]Richard E. Keesey, Matt D. Hirvonen.「体重設定値:決定と調整」. The Journal of Nutrition, Volume 127, Issue 9, 1997, Pages 1875S-1883S, ISSN 0022-3166.

[2]KHOSLA T, BILLEWICZ WZ. 「体重変化の測定」. Br J Nutr. 1964;18:227-39.

[3]Goodner CJ, Ogilvie JT. 「糖尿病クリニックの患者における体重の恒常性」. 1974 Apr;23(4):318-26.

[4] Gary Taubes.「人はなぜ太るのか」. 2010, Page 69.

[5]Egan AM, Collins AL. 「栄養不足に対するエネルギー消費の動的変化:レビュー」. Proc Nutr Soc. 2022 May;81(2):199-212. doi: 10.1017/S0029665121003669. Epub 2021 Oct 4. PMID: 35103583.

[6]Ganipisetti VM, Bollimunta P. 「肥満と設定値理論」. 2023 Apr 25. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan–. PMID: 37276312.

[7]Bray GA.「体重増加の苦痛:食べ過ぎの自己実験」. Am J Clin Nutr. 2020 Jan 1;111(1):17-20.

2014.10.19

現実は心理と逆の方向に作用を受ける

今回は、心理と”太るメカニズム”の関係について説明したいと思います。

太っている人(太り気味の人)の中には、「今年こそ、数キロ痩せるぞ」という思いからダイエットを始める人がいるのではないでしょうか?

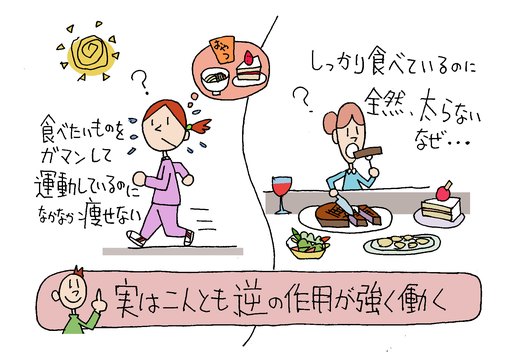

従来のカロリーの理論によると、そのためにとるべき方策は「摂取するカロリーを減らすか、消費するカロリーを増やす」ことと言われています。多くの人はまず、揚げ物、スイーツなど高カロリーな食べ物を避けるか、または食事を抜いたり、軽い食事で済まそうとします。それに加えてジョギングを始めたり、フィットネスクラブに通う人もいることでしょう。

逆に痩せている人は、「少しでも太りたい」という思いもあるし、一食でも食事を抜いたら痩せてしまうという思いもあり、「少しでもカロリーになるものを食べよう」「量は食べれなくても、食事を抜かずに3食キッチリ食べよう~」とします。

しかし、なぜ太っている人は、食事を減らしても中々痩せられないのでしょうか?

なぜ痩せている人は、食べても太れないのでしょうか?

それは、お互いが本来すべきことの逆のことをしている可能性があります。

太っている人が、油脂や食事の量を減らしたり、又は運動を増やすことによって、一旦はタンパク質・体脂肪などが分解され、数キロ痩せるかもしれません。しかしそれは一時的なものであり、長い目で見るとむしろ太りやすくなっていくのです。

【関連記事】

ダイエットは、長期的にはほぼ成果なし

ダイエット中の食事制限で空腹を長時間我慢していることにより、基礎代謝でさえ低下することが確認されていますが、私の考えでは、腸の吸収力は逆に高まります。

食事の量を減らしたとしても、その食事が炭水化物に偏り、野菜が不足してバランスが悪ければ(例:即席めん、ファーストフード)、腸内飢餓のメカニズムができやすくなります。そして、恒常性に基づく体重の設定値は知らないうちにアップしている可能性があるのです。かつてのように食べた時に、リバウンドで体重が元に戻るだけでなく、以前よりも増えてしまうことがありえます。

つまりカロリー制限によるダイエットの成功率が低いのは、その人の努力が足りない訳でもなんでもなく、理論上、間違ったことをしているから当然です。(もちろん、極端に食事を減らし運動を続ければ痩せるかもしれませんが、体に不可欠なな栄養素が不足すれば、筋肉が分解され、骨からミネラルなどが奪われたりしますので、あまりお勧めできません。)

▽又、痩せている人は少しでも食事を抜くと見る見るうちに顔から痩せてしまったり、疲れやすくなる。その為に、それほどお腹がすいてなくても「食べなきゃ・・・」という心理が働きます。

これは生物が生きていく上で当然の心理です。

そのため、朝・昼・晩と3度の食事をきっちり摂る人が多いし、量が食べれなくてもカロリーの高い食事を摂ろうとします。また、ためらうことなくお菓子などの間食をする人も多いです。少しでも太る為に、間食などを積極的に摂るように勧める専門家やwebサイトもあります。

しかしそれによって、未消化物が一日中に渡り腸内に残るので腸内飢餓は起こりにくくなり、体に栄養を蓄えようとするメカニズムは働かなくなってしまうのです。つまり体重の設定値は変化していません。

いくら食べても太らないから、結局は「太らない体質だね~」と言って済ましてしまうことになるのです。

一般に、食べても太れない人と、ダイエットをしていているにも関わらず太る傾向のある人の違いは、遺伝的な「体質」としてしばしば説明されます。もちろん遺伝は完全には無視できませんが、彼らは本来すべきことの逆のことをしているのですから、両者がうまくいかないのは当たり前です。そもそも「カロリーの摂り過ぎ、運動不足が太る原因だ」という固定観念から抜け出さないと新たなものは見えてこないのです。

【関連記事】痩せたい人、太りたい人が逆をしているとは?

2014.09.11

「腸内飢餓」の定義:肥満の多因子モデルへの適用

-

<目次>

-

<はじめに>

1. 腸内飢餓の定義

2. 「多因子性肥満」と腸内飢餓との関連

<はじめに>

進化生物学の観点から見ると、人類や多くの動物は、長い進化の過程で断続的な食糧不足に備える仕組みを発達させてきたと考えられている。食物が豊富に得られる時期は限られていたため、肝臓、骨格筋、脂肪組織などにエネルギーを蓄える能力が選択されてきたと推測される。

この視点から見ると、肥満は単なる「食べ過ぎ」の結果ではなく、身体が飢餓リスクを認識した際にエネルギーを蓄えようとする適応的反応の一形態と捉えることもできる。

「腸内飢餓」という概念は、私たちの身体がどのように「食物の不足」を感知するのかについて、従来の "エネルギー摂取量" に焦点を当てた議論とは異なる、新しい視点を加えるものです。

【関連記事】

同じ「太る」でも意味が違う:2つの異なるプロセス

1.”腸内飢餓” の定義

このブログでは、摂取した食物が腸管内(注1)で完全に消化された生理的状態を「腸内飢餓」と呼んでいる。この状態では、実際に摂取した食物量やカロリーにかかわらず、未消化物がないことを「食べ物がない」というシグナルとして身体が解釈する。

この現象は、エネルギーの著しい不足や絶対的な食糧不足とは区別しなければならない。これらの極端な状況とは異なり、腸内飢餓は、比較的豊かな社会において、特に食事が消化の良い食べ物(精製炭水化物、特定の蛋白質、超加工食品など)(注2)に偏る場合に、通常の生活環境下で生じる可能性がある。

この意味で、腸内飢餓は現代的な飢餓の一種であり、環境中の食糧不足というよりも、腸-脳軸によって生じるシグナル伝達状態を表す。

(注1)腸内飢餓は腸全体で認識されるのか、それとも小腸だけなのかは不明です(小腸は「第二の脳」とも呼ばれることがあります)。

(注2)脂質は消化に時間がかかるため、4〜5時間おきに摂取すると腸内飢餓の発生を抑制できる可能性があります(例:地中海料理のオリーブオイル)。しかし、脂肪は消化の過程で微小な液滴に乳化されるため、完全に消化されると腸内には残りません。脂質に対する消化能力が高い人では、特に精製炭水化物と一緒に摂取した場合、腸内飢餓の抑制にはならない場合があります(例:シンプルなハンバーガー、ポテトチップス、ドーナツ)。

【関連記事】脂肪における3つの視点:腸内飢餓の抑制効果

■「食べる量」についての詳細な説明

食べる量が多くても、食事が大部分の精製炭水化物とその他の消化の良い食品(特定の蛋白質、少量の脂質)で構成される場合、1日2食などで空腹が続けば腸内飢餓状態又はそれに極めて近い状態になりえます。

炭水化物は水分と一緒に摂取することで、胃の中で膨らみ(風船効果)、栄養を希薄にし(希薄効果)、その後、胃から腸に勢いよく排出されます(プッシュアウト効果)。

それらの効果が組み合わさって、腸管内で多少の未消化物が残る場合も「完全に消化された状態」と認識される可能性があります。

【関連記事】

炭水化物の特徴:希薄効果、プッシュアウト効果

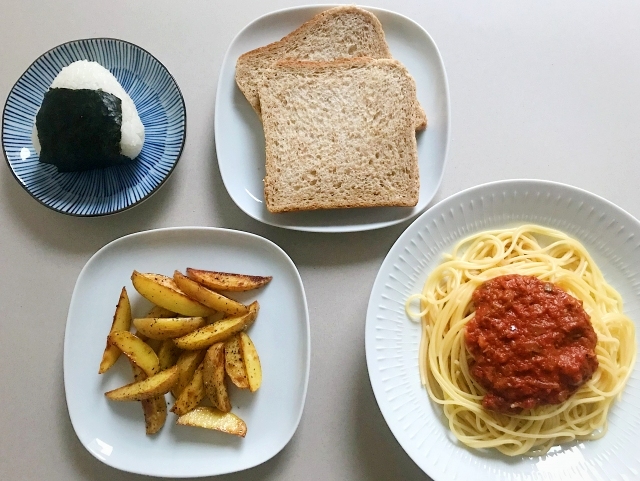

(様々な炭水化物)

また食べる量が少なくても、食事が同じ様に、消化の良い精製炭水化物や特定の蛋白源で構成されていれば(例:シンプルなハンバーガーやサンドウィッチ、即席麺などの超加工食品)腸内飢餓は引き起こされる可能性があります。近年のダイエットブームで、減量の為に朝食や昼食を軽く済ましている人もいると思いますが、その様な食事法は長期的に逆効果になる可能性があります。

逆に、繊維質の多い野菜や加工度の低い食品を含むバランスの良い食事を1日3回食べていると、消化されない物質が24時間絶えることなく腸内に残るので、腸内飢餓が引き起こされる可能性は低くなります。

2.「多因子性肥満」と腸内飢餓との関連

近年の肥満の流行は「食べ過ぎや運動不足」によって説明されがちである。

しかし、同じ様な食糧が豊かな環境にいながらも、減量に取り組むことなくスリムな体型を長年維持している人がいる一方、先進国の低所得層や、経済的に豊かとは言えない太平洋の島国でも深刻な肥満が見られる。

このような状況から、肥満は単一の要因では説明できない多因子疾患として位置づけられています[1,2]。遺伝、食環境、身体活動、腸内環境やホルモンなど、さまざまな要因が相互に関わり、体重調節に影響を与えると考えられている。

(著作・出典:Freepik)

特に、遺伝子が数十年という短いスパンで大きく変化するとは考えにくいため、1970年代以降の生活様式や食品環境の変化が、近年の世界的な肥満の増加に大きく寄与している可能性がある[3]。

腸内飢餓が引き起こされるには、厳密には4つの要因(注1)が重なりあうことが必要であり、遺伝子、環境の変化、生理的要因などの複数要因が交差するところで肥満が発生しやすいことを説明できる可能性がある。

(注1)4つの要因とは、「何を食べるか」、空腹の時間、消化力、連続性である。

【関連記事】腸内飢餓を加速する3要素+1

(1)遺伝的要因

腸内飢餓と関係する遺伝的特性としては、「消化力」や「食欲」を左右する酵素やホルモンの分泌能力・受容体の感受性が挙げられる。特に、蛋白質や脂質をより早く消化できる人種・民族は腸内飢餓を引き起こしやすくなる可能性が高い。これらは後天的な状況(肥満や、減量目的の胃切除手術など)によっても変化する可能性がある。

(2)環境要因

1970年代以降の環境変化として特筆すべき点は、エネルギー密度の上昇そのものよりも、食品の工業化に伴う「消化の良い食品」の増加であると考えられる。精製炭水化物、特定の蛋白質源、超加工食品などがその代表である。

野菜や穀物では、消化されにくい部分が取り除かれ(例:精製穀物)、さらにすり潰しや裏ごし(マッシュポテト、ポタージュスープなど)が行われる。肉や魚もミンチやすり身のような消化されやすい形で摂取されることが増えている。

(著作者 brgfx /出典:Freepik)

これらの食品は、伝統的な低加工食品に比べてより素早く消化吸収される。その結果、体は少ない労力で効率よくエネルギーを獲得でき、さらに空腹感の増加や満腹感の低下に影響を与える可能性がある。

この傾向は先進国だけでなく新興国にも広がっており、精製炭水化物や超加工食品の摂取量の増加と肥満の増加との関連が示唆されている。

【関連記事】

超加工食品の消費量と肥満の関係

<ライフスタイル>

腸内飢餓は「何を食べるか」だけでなく「どう食べるか」(食べ方)にも関係する。

1970年代以降、ライフスタイルの変化に伴って食習慣も劇的に変化した。日本では、伝統的なご飯中心の朝食から、西洋スタイルの朝食(トースト、コーヒー、目玉焼きなど)へと変化しつつある。

また、朝食や昼食を軽く済ませ、摂取カロリーの大半が夕食に偏る傾向も見られる。このような食習慣は、腸内飢餓を引き起こしやすくするかも知れない。その理由は、私たちの腸が約7〜8メートルと長く、摂取した食べ物すべてが腸管内を移動中に完全に消化されてしまう可能性があるためである。

(3)生理的要因

腸内飢餓は腸管処理やホルモン分泌と関連する適応的な生理反応であり、毎日バランス良く食べる人は太りにくいことを証明できる可能性がある。腸内細菌叢(フローラ)とは直接的に関係ないと思われるが、摂取する食品が腸内環境に与える影響は大きい。バランス良く多様な食品を食べている人は腸内飢餓を誘発する可能性は低くなり、間接的に「腸内細菌叢が良好な人は太りにくい」という関係性が示唆される可能性もある。

<参考文献>

[1]Flores-Dorantes MT, Díaz-López YE, Gutiérrez-Aguilar R. 「肥満と環境および遺伝子の関連性と神経変性疾患および神経発達疾患への影響」. Front Neurosci. 2020 Aug 28;14:863.

[2]Khan MJ et al. 「肥満の病因における腸内細菌叢の役割:提案されたメカニズムと文献のレビュー」. J Obes. 2016;2016:7353642.

[3] ジェイソン・ファン. 2019. The Obesity Code. サンマーク出版. Pages 56-7.

2014.07.12

太っている人のほうが、基礎代謝は高かった!

スリムな体を手にいれるための常識として、(日本では)一般的に、「運動で筋肉をつけ、基礎代謝をアップさせれば太りにくい体になる」と言われています。

そうです。基礎代謝による消費カロリーは、一日の消費カロリー全体の60~70%にあたるため、そう言われているのです。(注:仕事の強度により、一日の消費カロリーには差異があります)。

私は痩せているので、これには疑問をもっていましたが数年前にNHKで参考になる番組がありました。

かなり前の放送ですが、

『ためしてガッテン』 ”決定版、こんな簡単に痩せちゃいました SP” (2011年1月5日放送)

ムキムキの「筋肉はつらつチーム」と、ちょっと太めの「痩せられないチーム」の基礎代謝を精密に測定できる研究機関で調べたところ、なんと太目の女性チームのほうが基礎代謝が高いことが判明・・・。

アジアンの隅田さんと馬場園さんの基礎代謝も測ったところ、これも馬場園さんのほうが高かったのです。

実は基礎代謝の中で一番多く占めるのが、脳と内臓(心臓や肝臓)であり、筋肉は20%にすぎないのです。

50gのご飯(約80kcal)を消費しようと思うと、その筋肉量は、実に約2.8kgのお肉に相当します。

痩せる体質になるには相当の筋肉が必要のようですが、これでは筋肉デブになってしまいます。

そもそも基礎代謝とは、"何もしないときの消費エネルギー"なので、筋肉をつけてもあまり関係ないようです。このSPでは、実は痩せている人は小まめに動く人である~ということで、「活動代謝」を増やすことが大切である・・・と締めくくっています。

■ここで、基礎代謝について調べると、一般的な計算方法では、年齢による[基礎代謝基準値] に [体重]をかけたものなので(wikipediaより)、痩せている人のほうが基礎代謝が低くなり、太っている人が高くなります。

| 年齢 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 18~29 | 24.0 | 23.6 |

| 30~49 | 22.3 | 21.7 |

35歳で50キロと75キロの男性を比較すると、実に500キロカロリー以上も違います。

22.3 × 50キロ=1,115 kcal

22.3 × 75キロ=1,672 kcal

▽もう1つの算出方法は、ハリス-ベネディクト(HBE)という計算方法です。

[男性]

[基礎代謝] (kcal/day)= 66.473+13.7516 [w]+5.0033 [h]-6.7550 [a]

w=体重 (kg), h=身長(cm), a=年齢

これら両方の算式でお分かりの通り、同じ年齢であれば、体重のより重たい人(より太っている人)の方が基礎代謝は高くなります。それだけ体が大きいのだから使うエネルギーも多いはずで、当然と言えば当然です。

もちろん、筋力をつけると、この基礎代謝基準値が若干アップするということなのでしょうが・・・

これから判断すると、”痩せている人の方が太りやすく、太っている人の方が痩せやすい” ということになります。

つまり「基礎代謝が高いから痩せている」という話は根拠に乏しいと言えるでしょう。

(「The Obesity Code」より引用)

肥満の人は自分の代謝量は低いと考えがちだが、実はその逆であることが証明されている。

体重が少ないほど総エネルギー消費量は少ない。やせている被験者の平均エネルギー 消費量は2404キロカロリーだが、肥満の人の平均エネルギー消費量は、運動をあまりしていないにもかかわらず、3244キロカロリーだ。

肥満の人の体は、体重を増やそうとしているのではない。余分なエネルギーを燃やして 減らそうとしている。

ではなぜ、肥満の人は肥満なのだろう?

(ジェイソン・ファン, 2019,「The obesity code」, Page 120)

- «

- 11 / 11