トピックス

2016.06.26

太った後に、過食し運動しなくなった(怠慢になった)

-

目次

-

<プロローグ>

- 食べ過ぎるから『太った』のではなかった

- 太った後に、運動しなくなった事例

<プロローグ>

「人はなぜ太るのか?」【ゲーリー・トーベス著】より引用

"過食が原因で肥満になる、あるいは過食の結果で肥満になるという専門家たち(大部分だが)は、高校の理系クラスで落第点を取るようなレベルの間違いを犯している。彼らは、私達がなぜ太るのかについて全く何も語らない自然の法則と、私たちが実際に太っている場合におきる現象(過食)を取り上げ、語るべきすべての内容を語っていると思い込んでいる。"(ゲーリ・トーベス. 2013. 「人はなぜ太るのか」. Pages 86-7. )

私もこの意見に賛成です。私のブログの原点もここであり、世界には同じ様に考える研究者が少なくとも数人はおられたことに、少し安堵しました。

まだ『天動説』が常識の16~17世紀に「いや、地球が太陽の周りを動いているんだよ・・・」といっても大半の人は信じなかったであろう。「もし地球が太陽の周りを回っているなら、我々は目が回ってしょうがない・・・」と科学者らは反論したに違いない。だけど、今や地動説が正しいのは誰もが知っています。

同様に、人が太っていくのも「食べ過ぎたカロリーが消費を上回るからではない」と言っても、今は信じない人が多いかも知れませんが、それこそ真実であると言いたい。

1.食べ過ぎるから『太った』のではなかった

”過食するから太るんだ、動かないから肥満になるんだ” ということが言われていますが、それに関係する面白い実験結果があります。

(再び「人はなぜ太るのか?」より引用)

"1970年代初期、マサチューセッツ大学の研究者ジョージ・ウェイドはラット(メス)の卵巣を摘出し、その後の性ホルモン、体重および食欲の関係について研究を始めた。実験の結果は期待通りでラットはガツガツと食べ始め、瞬く間に肥満になった。この実験から、卵巣を摘出したことでラットは過食となり、過剰な脂肪が蓄積し肥満になる。人においても過食が肥満の原因だと結論づけられるだろう。

しかし、ウェイドは卵巣を摘出した後にラットに厳格な食餌制限を行うという第2の実験を行った。卵巣を摘出後のラットには手術前と同じ量の食餌だけが与えられ、過食しないように調整が行われた。その結果は予想を裏切るものであった。

ラットは好きなだけ与えられたときと同じように、速やかに肥満になった。これらのラットは完全に動かなくなり、食べ物を得る必要のある時のみ動くようになった。(~略~)

ウェイドの説明では、ラットは過食で太ったのではなく、卵巣の摘出によりラットは脂肪を貯め込むようになり、それを補うためにラットはもっと食べるか、消費エネルギーを減らすか、又はその両方を行う。つまり原因と結果が逆になっている。

(~略~)

脂肪組織は入念に調整されていて、それが消費しないカロリーを投げ込むような単なるゴミ箱ではない。肥満になる人達は脂肪を制御する方法によってたまたま太ったのであり、その結果として、カロリーを補うために食べる行動(過食)と身体的不活発(怠慢)が引き起こされているのである。(Pages 100-1, 104-5.) (~略~)

<1970年代>

ハーバード大医学部で何千人もの肥満患者に低カロリー食(一日600kcal)の治療法を行ったブルース・ビストリアン(Bruce Bistrian)の言葉。

「減食は肥満に対する処方や治療にはならない。最も目立つ症状を一時的に軽減する方法でしかない。そして、もし減食が治療ではないとすれば、このことは過食が肥満の原因ではないことを如実に示唆している。」"(Page 47.)

▽(ラットの話とは、少し違いますが、私自身の体験談を話します。)私は、激ヤセして30キロ台まで落ちた時、何を食べても胃がつかえるようで食べれませんでした。特に脂っこい食事は最悪でした。太ろうとして頑張って食べてはいたけど、何一つ身につきません。

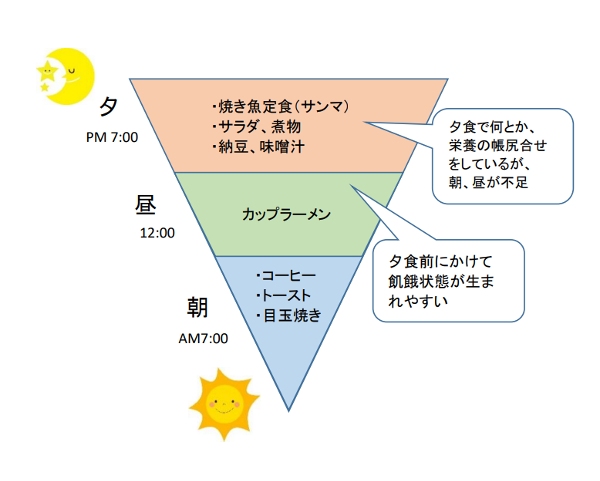

ある時、消化の良い食べ物(主に炭水化物と少量の肉)だけ食べて、空腹をより感じるようにすれば太れるということに気付きました(腸の飢餓状態)。それで、朝と昼は軽い食事ですますようにし、野菜や脂肪は夕食まであまりとらないようにしました。そうすることで徐々に太っていきました。そして50キロほどになった頃には、身体に筋肉もつき、胃腸の不快感も多少なくなり、以前より楽に食べれるようになっていました。

私の途中経過を知らない人達は「最近、食べるようになったから太ってきたね・・・」と言いましたが、決して食べたから太ったのではなく、『食事法を変えることにより太れる体になり、その後に食べて体重が少しづつ増えたのです。次第に筋肉もつき、食欲が出るようになり、結果として以前より沢山食べれるようになっていた』のです。だから現実は逆です。

これは極端な例を考えると分かりやすいかも知れません。3メートルで250キロの大男がいたとします。その人が私たちの5倍の量の食事をペロッと食べたとしても、『凄く食べるから大きくなったんだ・・・』とは思はないでしょう。むしろ、『大きいからあんなに食べれるんだ・・・』と思いますよね。

(再び「人はなぜ太るのか」【ゲーリー・トーベス著】より引用)

"第二次世界大戦の直前、欧州の医学研究者たちは私同様、 肥満が過食によって起きると考えるのは不合理であると主張した。これは人間を成長させる(身長・体重・筋肉・脂肪)いかなるものも、彼らを過食にさせるからである。

たとえば子どもは食欲が旺盛であるが、消費する以上のカロリーを摂取するから身長が高くなり体重が増えるわけではない。彼らは成長しているから大食い(過食)なのである。"(Page 16)

2.太った後に、運動しなくなった事例

「痩せたければ脂肪を摂りなさい」 【ジョン・ブリファ著】より引用

"運動と肥満の関係を見た場合、長距離マラソン選手やツール・ド・フランスの自転車選手を見れば痩せている人が多いのは事実です。そこで 「運動をすれば痩せれる」と考えます。

しかし子供の頃を思い出してください。

元々痩せている人やそういう体型の人が優秀なマラソンランナーや自転車選手になる可能性が高いからではないでしょうか?

つまり元々痩せている人がたくさん運動するのであって、逆ではないでしょうか?こじつけのように聞こえるかも知れませんが、この考えを支持する証拠があるのです。

▽ある調査で、子供の運動量と肥満を3年にわたり調査しました。そして、運動しない子供ほど体脂肪が多いことがわかりました。これは予想通りですが、この調査は長期に渡って行われたのでその前後を評価することができました。

現実には、先に脂肪を蓄積した(太った)子供が、その後あまり運動しなくなっていきました。

この発見によって、「肥満の子供に運動を促しても、なぜほとんど成功しないのかを説明することができる」と指摘しています。"

(ジョン・ブリファ. 2014.「痩せたければ脂肪を摂りなさい」. Pages 226-7)

▽私もこの意見に賛成ですが、私なりの考えを補足したいと思います。

ブリファ氏の言う通り、「元々痩せている人がマラソンやサッカー選手を志す」と考える方が理にかなっていると思います。そして彼らは、少なくとも自分が食べても太らないことを知っています。だから彼らは躊躇することなく何でも食べるのではないでしょうか?

つまり換言すれば、そんな彼らが、子供の頃からバランスのよい3度の食事を摂ることで、私の言う腸の飢餓メカニズムが起こりにくくなり、適度な筋肉はつきながらも体重が維持されてきたとも言えます(体重の設定値が変化しないことを意味する)。

一方で、ずっと家にいて読書やTVを見て過ごす時、又は事務作業や軽い肉体労働の時、食事まで軽く済ます傾向があるのではないでしょうか?

食事が炭水化物や肉に偏り、昼食にハンバーガー、又はカップ麺だけなんてこともあります。運動していないから、食事のバランスや栄養にうとく(いい加減に)なるのです。もし食事が消化の良い炭水化物などに偏り、空腹を長時間我慢していれば、腸内飢餓が引き起こされ、体重の設定値がアップする可能性があります。結局、長い目でみると体重がアップすることもあるでしょう。

つまり、運動不足や怠慢が直接的に人を太らす訳ではありません。身体活動の強度や量が「何を食べるのか」の選択や食べる量に影響すると考えます。

2016.06.03

豊かだから太るのか、貧困が太るのか?

目次

- 豊かさが肥満の原因と言われるが・・・

- 貧困なのに肥満が多かった事例

- なぜ彼らは太っていたのか?

- 豊かになったと言っても、『食べ物の質』はどうだろう?

私のブログの内容とも関連する、興味深い話があったので紹介します。大部分は本からの引用ですが、この最後に私の考えを述べたいと思います。

【関連記事】→貧困層における、低栄養(痩せ)と肥満の共存は矛盾していない

1.豊かさが肥満の原因と言われるが・・・

「人はなぜ太るのか?」(ゲーリー・トーベス著)より引用

1990年代半ば、米国疾病予防管理センター(CDC)の研究者が、米国において肥満が流行しているというニュースを発表して以来、専門家達は「過食と座りっぱなしの行為」が肥満の要因であると非難し、これら2つを比較的豊かな現代社会のせいにした。

<2003年>

■ニューヨーク大学の栄養学者マリオン・ネッスルは、雑誌サイエンス(Science)において「改善された豊かさ」が食べ物と娯楽産業に支えられ、肥満の流行を引き起こしたと説明した。

彼は、「これらの産業は人々を、誇大広告で売り込まれた高エネルギーで低栄養価の食物の消費者、座りっぱなしを助長する車やテレビ・パソコンの消費者へと変えた。体重が増えることは、こうした商売に都合がよい」と述べている。

■エール大学の心理学者ケリー・ブラウネルは、バーガーやスナック菓子、子供を運動不足にするテレビやゲームなどに囲まれた生活を「毒性環境」という言葉で説明した。

彼は、「チーズバーガーやポテト、スーパーサイズの食べ物、ジュースやキャンディ、ドライブスルーなどは、昔は滅多に見かけなかったが、今や草や木、雲のようなものである」と言った。

さらに「パソコン、テレビ、ゲームは子供を家に閉じこもらせ、運動不足にする」と説明した。

▽世界保健機関(WHO)は、世界的な肥満の流行を説明するために全く同じ理論を使い、収入の増加や都市化、「体を動かすことの少ない仕事への移行」、「受け身な娯楽の追及」が原因であると非難した。

肥満の研究者たちは、この状態を正確に述べるために準科学的な用語を使う。彼らは、私たちが現在生きている環境を「肥満の原因となる環境」と呼び、これは、「瘦せた人を太った人へと変化させやすい環境」を意味する。

(ゲーリ・トーベス. 2013.「人はなぜ太るのか」. Page 24-5)

現在も基本的にこの考えが世界中で支持され、高カロリーな食べ物や運動不足が肥満の原因であると、大半の専門家は説明します。

2.貧困なのに肥満が多かった事例

(再び「人はなぜ太るのか」より引用)

しかし、この背景のなかで考慮されるべき1つのエビデンスは、肥満が豊かさではなく貧困と関連している(特に女性において。そしてしばしば 男性においても)という十分に証明された事実である。私たちは貧しければ貧しいほど太りがちになる。(略)

1970年代の初期まで、栄養学者と研究熱心な医師達の間では、肥満は「栄養失調」の問題で、今日のような「栄養過多」の問題とは考えられていなかったのである。

1901年~1905年

2人の人類学者(ラッセル、フルドリカ)がアメリカアリゾナ州に住むピマ族を調査し、ピマ族の特に女性に肥満が多いことを述べた。ピマ族は1850年代を通じてきわめて成功した狩猟者・農民であったが、1870年までには最も貧しい民族の1つとなり、「飢餓の時代」を生きるようになった。

20世紀の初頭に2人の研究者が訪れたとき、ピマ族は育てることができる作物をまだつくってはいたが、毎日の暮らしは政府の配給に頼っていた。

この観察において非常に注目すべきところは、当時、ピマ族が最も豊かな米国先住民族の1つから、最も貧しい民族の1つになったばかりだった ということである。

なにがピマ族を太らせたにせよ、豊かさと収入の増加 はそれとは何の関係もなく、むしろその逆であったように思われる。

四半世紀(25年)後

シカゴ大学の2人の研究者が米国先住民のスー族を調査した。

スー族は「住むのにはふさわしくない」掘っ立て小屋に、しばしば1部屋に4~8人の家族が住む状況にあった。その多くには水道の設備もなく、子どもたちの40%はトイレのない家に住んでいた。子ども32人を含む15家族は「おもにパンとコーヒー」で生活していた。これは私たちの想像を絶するほどの貧困である。

それにもかかわらず、現在、肥満の流行のまっただ中にある私たちの肥満率と彼らには大きな差がなかった。シカゴ大学の報告では、成人女性の40%、男性の25%以上、子どもたちの10%が「もれなく肥満と定義されるだろう」と記されている。

1950年~1980

西インド諸島、南アフリカ、チリ、ガーナなど世界各地で貧困で低栄養なのに肥満率の高い集団が見つかった。

(「人はなぜ太るのか」P. 27-31, 37)

3.なぜ彼らは太っていたのか?

(引き続き「人はなぜ太るのか?」より引用)

(事例1:1960年代初頭、マンハッタン)

1960年代初期、ニューヨーク(マンハッタン中心部)の住民を調査した結果、肥満女性は富裕層より貧困層で6倍多く、肥満男性は2倍多かった。

肥満の流行は豊かさが原因で金持ちになるほど太り、その一方で肥満は 貧困と関係し貧しくなるほど太る可能性が高くなることがありうるだろうか?

それは不可能ではない。おそらく貧しい人たちには金持ちのように、やせたままでいなくてはという周囲からのプレッシャーがない。驚くべき ことに、これが矛盾に対する明確な説明の1つとして受け入れられてきたのである。

さらに一般的に受け入れられている別の説明は、太っている女性ほど社会の下流の男性と結婚するため下の階級に集まり、やせている女性は上流の男性と結婚するから、貧困層で肥満の女性が多いというものである。

3番目の説明は、貧しい人たちは金持ちのように運動をする暇やスポーツクラブに入会するお金がないといったものや、公園や歩道がない地域に住んでいるため、彼らの子どもたちは運動や散歩をする機会がないというものである。

これらの説明はあてはまる部分もあるかもしれないが、 無理があり、深く掘り下げて調査するほどよけいに矛盾が目立つものである。

(P. 25-26)

(事例2:1900年初頭、ピマ族)

それでは、なぜ彼らは太っていたのか? このピマ族に訪れたような長年の飢餓は、体重を増やしたり維持したりするのではなく、逆に減らすはずである。そして、政府の配給が飢餓をなかったものとするほど多かったのであれば、なぜピマ族は過剰な配給で太り、飢餓時代以前の豊富な食物では太らなかったのだろうか?

身体活動量から見れば、以前の活発な生活から座りがちな生活になったとはいえ、ピマ族の女性が村でほとんどの重労働(収穫、運搬)を行っていたのに、女性の方が太っていたのである。

おそらく答えは、摂取した食物の種類、つまり量よりも質に問題がある。

これこそが、ラッセルが「食物の中のあるものが、きわだってぜい肉の原因になっているように思われる」と書き示したことである。

また、フルドリカも同様に、ピマ族はこの時すでに「白人の食糧に含まれる」すべてを食べており、これが問題の鍵であったかもしれないと指摘している。

1900年のピマ族の食事は、その1世紀後に私たちの多くが食べているものと非常に似ていたが、それは量的にではなく、質的にであった。

(P. 29-30)

4.豊かになったと言っても、『食べ物の質』はどうだろう?

▽1~3を踏まえて、私なりの考えを述べたいと思います。

まず肥満を考える上で、”豊かになったから肥満が増えた”と考えるのは安直ではないでしょうか?

確かに私達の生活は自由で、物にあふれているという点では 豊かである。ある程度の収入があれば、自由に活動し、好きなものを買い、好きな物を食べることができます。仕事もデスクワークが増え、それほど動かなくても良い。

しかし、少ない給与の中でやり繰りしていると、食費にばかりお金をかけれる訳でもなく、もちろん忙しければ時間もなく、朝はトーストとコーヒ、昼はおにぎりやカップ麺などと炭水化物に偏ることもあります。朝食または昼食を抜くこともあります。

特に逆三角形型の食事(図参照)では、夕食は比較的バランスのとれた食事であっても、朝~夕にかけては質素で腸の飢餓状態が生まれ易くなります。

さらに太りやすいという人(ダイエット中の人)に限って、『昨日は食べ過ぎたから、今日は少なくしよう』という様に、食事を抜いたり、簡単なもので済まそうとするのです。昨日の過剰なカロリーを今日で相殺しようとする考え方も間違っていると言えるでしょう。

つまり、食事の面だけで見ると、『豊か』と言われる我々の社会も、貧困で肥満が多かった集落と共通する部分があるのではないでしょうか?

極論すれば、貧困層での肥満は、『ダイエットをして食べるのを我慢していたにもかかわらず、最終的に体重が以前より増えてしまう』メカニズムで説明できる、と言えるでしょう。

(再び「人はなぜ太るのか」より引用)

炭水化物を食べたからと言って全員が太る訳ではないが、太る人にとってその原因は "炭水化物" である。

(~略~)これらは入手可能な食べ物のうち最も安価なカロリー源でもある。これは貧困な人ほど肥満になる可能性が高い理由をはっきりと説明している。

これらの集団の人達は、食べ過ぎや動かないことにより肥満になるのではなく、彼らが依存している食べ物(食事の大部分を構成するデンプンと精製された穀物)が彼らを太らせるのである。(P. 149-150)

2016.03.23

腸の『痩せ菌』で太らない??(一日7000kcalでも太らない:NHK)

目次

- 痩せ菌とは?(番組内容紹介)

- 疑問点と反論

- 食べても太らないのは、全くおかしなことではない

1.痩せ菌とは?(番組内容紹介)

NHK「これが体の新常識 若さと美の秘密」より(H28.3.23 19:30~20:45放送)

三宅 智子さん(身長152cm 体重42キロ)

1日7千キロカロリー(一般女性の3.5日分)の食事を毎日摂っても太らないという女性です。(1日1食:夕のみ)

会場中「え~なんで太らないの~」という声

研究者や専門家の中でも、このように食べても太らない人は何故なのかというのは、実は解明されていないとのこと。

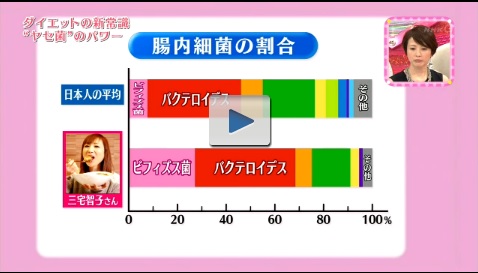

東京農工大(私の母校)の木村郁夫 特任准教授によると、この太らないという理由が「腸内細菌」の『痩せ菌』が大きく関与しているとのこと。(ビフィズス菌、バクテロイズ)

通常の人の『痩せ菌』: 50%弱

三宅さん: 70%近い

※ちなみに、フットボールアワーの岩尾さんの『痩せ菌』は50%以上と平均以上でしたが、誰もつっこまず・・・

痩せ菌のつくりだす、短鎖脂肪酸が脂肪の摂り込みを減らすとのことでした。

痩せ菌の大好物は、水溶性の食物繊維。

つまり、水溶性の食物繊維を多く含む食品(ひじき、納豆、わかめ、切り干し大根、オートミール、ゴボウなど)を意識して摂るといいそうです。

2.疑問点と反論

(※以下はこの放送を見ての私の見解です↓↓↓)

私はこの『痩せ菌』なるものにはあまり関心はありませんが、少しコメントさせて頂くと・・・、

一部の人のデータでは全く根拠に乏しいと言えるのではなかろうか?検証は以下の点などについて、数千~数万人の単位で行われるべきではないだろうか?

・痩せている人は全員が『痩せ菌』が多いのか?

・太っている人は全員が『痩せ菌』が少ないのか?(フットボールアワーの岩尾さんは比較的多かった)

これがもし本当だとすると、太っている人の腸内に『痩せ菌』を入れれば痩せるのか?

また逆に痩せている人が『痩せ菌』を減らせば、太ることができるのだろうか?・・・という検証も必要であろう。

また、『痩せ菌』の作り出す短鎖脂肪酸のおかげなのか、それとも「ひじき、納豆、ワカメ、切り干し」などの食物繊維を多く摂っているから痩せ体質なのかも曖昧である。「食物繊維を多く摂ることで、太りにくくなる」 という点では、私の理論とも共通する部分であるが、結果的に短鎖脂肪酸ができた、というのは副産物的なものではないかと私は考える。

3.食べても太らないのは、全くおかしなことではない!

私のブログをすべて読んで頂ければ、”食べても太らない”という人がいることは、全然おかしなことではないのです。

昔から言われる「痩せの大食い」です。

食べた物すべてが吸収されている訳でもないし、そもそも太ること(設定体重がアップすること)自体はカロリーの絶対量に起因しないから、カロリーの摂取量で比較することが視点の間違いであると言えます。

フードファイターと言われる人は、ギャル曽根さん、ジャイアント白田さんをはじめ、昔からたくさんおられますが、ほとんどの方は痩せておられます。多く食べて太っている人、多く食べても太らない人の違いについては(腸内)飢餓メカニズムで説明できます。

2016.02.24

相対的に少なく食べている、とはどういうことか?

目次

- 私の感じた違和感

- 柔道の例

- 配送センターの例

- 食べる量は同じでも、内面では違う

1.私の感じた違和感

私にはずっと違和感がありました。

職場で80キロ近い職場の友人(K君)と一緒に昼食を食べたとき、渡辺さん「もっと食べないと太らないよ・・・」と言われていましたが、Kも食べるおかずは同じです。ごはんの量が少し多いだけでさほど変わりません。

その違和感とは・・・・

友人Kの方が『相対的に少なく食べている』

私の方が『相対的に多く食べている』(量的にも、質的にも)ということです。。

2.柔道の例

はじめに、『柔道』を例として説明したいと思います。

下は45キロから、60キロ、上は90キロ近い選手が混じって練習をするとします。

45キロの選手は体重では自分より重たい選手とばかりあたるので、相対的にハードな練習をこなしていることになります。特に90キロの選手と当たるとなると、体重では2倍の差がありますし、力では絶対かないません。

逆に、90キロの選手から見ると、あたる選手は自分よりも体重の軽い選手ばかりで、相対的に楽な練習をしていると言えます。

つまり、「同じ練習をしただろ」と言っても、その人によって練習のきつさなどの感じ方はは異なるわけです。

3.配送センターの例

次に『配送センター』に例えて説明します。

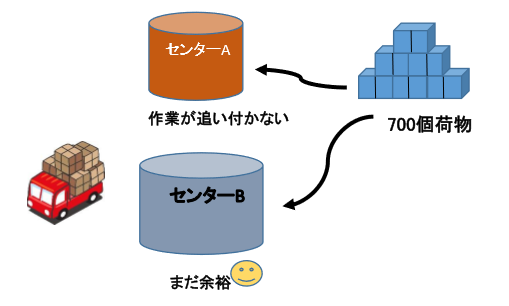

毎日、荷物を分別して出荷するセンターがあったとします。処理能力500個の配送センターAと、処理能力800個の配送センターBがあったとします。

500個の荷物が来たとき、Aは一杯々ですが、Bはまだまだ余裕があります。700個の荷物が来たとき、Aは少しお手上げ状態で従業員も残業しなくてはいけませんが、Bはまだ余裕があります。

つまり、荷物として集まってくる量は同じでも、その配送センターの処理能力が異なれば内部で起こっている出来事は違います。

これを食べ物で考えるなら、センターに集まってくる荷物は『食べる量(経口摂取量)』です。

4.食べる量は同じでも、内面では違う

もう私が何を言いたいのかお分かりですよね~。

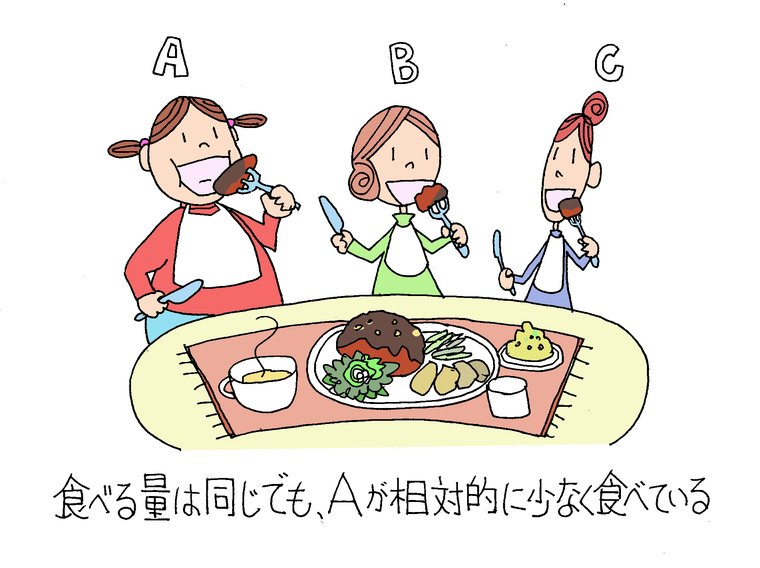

3人が一緒に昼食を食べたとします。会社の同僚とランチしたり、部活の友人などで食事に行って同じ物を食べることってよくありますよね~。

Aさん:90キロ

Bさん:55キロ

Cさん:45キロ

全員が同じ『ハンバーグランチ』を食べたとします。

食べた量(経口摂取量)として考えると、全員が同じ量・同じカロリーを食べたことになりますが、身体の大きさを考慮に入れると、45キロのCさんが相対的に多く食べていることになり、90キロのAさんが相対的に軽い食事をしていると言えます。

90キロのAさんは、Cさんに比べ身体も2倍近いし、当然胸板も厚く、胃腸の大きさも大きい。また消化する能力(消化酵素、胃酸の働き)も一般的に高いと考えることができます。

ここで、体のサイズに着目すれば、90キロのAさんは45キロのCさんよりも、量的に見て(相対的に)少なく食べていると言えます。消化力に着目すると、Aさんが、質的により簡易なもの食べている、とも言えます。

※『質的』とは、体重・体格が同じであったとしても、同じお肉1枚でも消化酵素の働きが強い人のほうが早く消化できてしまうということです。例えば、欧米人の方が、タンパク質や脂肪に対する消化酵素が平均的な日本人より強いということも言われています。

ここで、Aさんがご飯を大盛にしたとします。

経口摂取量として考えると、「やはりよく食べるから太っているんだな・・・」と思うかもしれませんが、身体の大きさを考慮すると(炭水化物は消化が良いので)、それでもAさんが "相対的に少なく" 食べていると言えます。

まとめ

(1) 腸内飢餓のメカニズムから言うと、全員が同じ量を食べたとしても、体の大きい人や消化力の強い人の方が相対的に少なく、又はシンプルな物を食べていると言えるでしょう。その人達はより空腹を感じやすく、食べる物によっては腸内飢餓をつくりやすくなり、さらに太りやすくなる傾向があります。

(2) また、欧米人やアフリカ人が多くのアジア人に比べて、肉や脂肪に対して早く消化できると仮定すると、同じものを食べていても彼らの方が平均的なアジア人より太りやすいと言えるでしょう。つまり、彼らが特別な肥満遺伝子を持っている訳ではありません。

2015.09.27

”少ししか食べてないのに太る” とはどういうことか?

-

目次

-

- 間違ったダイエット

- 太ってしまった友人女性

- 1年で3キロ太った同僚

- 「カロリーだけを減らせばいい」が間違いの元

1.間違ったダイエット

太る原因は 「消費カロリーを上回る摂取カロリー」 と言われていますが、そのため、食べる量だけを減らし、空腹を我慢してダイエットしている人を見受けます。

例えば、昼はおにぎりと鶏のから揚げ1個とか、ハンバーガー1個とドリンクのみとか・・・「お腹減った~」と言いながらも、食べないで我慢している。

こういう人は、ダイエットが上手くいかないばかりか、長期的には、徐々に太りやすくなる傾向をもつというのが私の考えです。

2.太ってしまった友人女性

私が大学時代に飲食店でアルバイトをしていた時、そんなに太っている訳ではないのにダイエットを始めた女性がいました。彼女はいわゆる ”痩せても、太ってもいない” という体型で、男性からみたら「そのままでええのに~」という感じなのですが、彼女は ”太りたくない” という一心でダイエットを始めたみたいです。

しかし、賄いのご飯やおかずの肉類を半分にするだけでサラダなどは食べません。いつも「お腹減った・・・」と言いいながらも、おやつも食べずに我慢していました。

その結果は・・・というと、痩せないばかりか「あれっ少し太った?」という印象を受けました。

3.1年で3キロ太った同僚

老人ホーム(特養)で給食調理していた時の同僚(T君)も同様です。私が出会ったとき、彼はがっしり体型(身長:約170cm、体重:70kg前後)でした。決して太ってはいないのですが、「この1年で3キロ、これまでの最高体重を更新したので・・・」と言ってダイエットをしていまいた。

彼はと言うと、早朝5時半から働いているのに朝は何も食べません。昼も小茶碗にご飯1杯とメインのお肉(お魚)・汁物だけを食べる。野菜の煮物やサラダにもオイルは使われているので、摂取カロリーが増えると思ったのか分かりませんが、野菜などの小鉢(お浸し、ヒジキ、レンコン金平など)はほぼ食べません。

その後も、彼は1年間でさらに2キロ太りました。

4.「カロリーだけを減らせばいい」 が間違いの元

これは何が間違いなのかと言うと、痩せるためには炭水化物やお肉・脂質などの 「カロリーのみを減らせばいい」 と考えたことです。そして痩せるためには 「空腹を我慢しなければいけない」 と考えたことです。

結果として繊維質の野菜や油脂、乳製品まで摂らなかったために、腸の飢餓メカニズムが引き起こされ、設定体重がアップしていったことが原因だと推測します。

➡飢餓メカニズムの生じ方には、2通りあります。

(1)炭水化物や肉などに偏った食事が多く、食べる量は多いが、1日1食又は2食のように回数はあまり食べない。そして空腹を長時間我慢している。

(2)ダイエット中の人に見られるように、食べる量は少ないが、炭水化物と少量のお肉(蛋白質)などに偏っていることがある。1日3回食べたとしても、空腹を我慢している時間が長い。

▽結局、多く食べても少なく食べても、食事が消化の良い炭水化物やお肉に偏るのであれば、お腹(腸)の中での偏食の割合は変わりません。それ以外に何も食べないで空腹を長時間我慢していることは、腸の飢餓メカニズムの観点からいえば、どちらも同じ判定なんですね。

繊維質の野菜や乳製品、油脂を多く摂ることは、腸の飢餓メカニズムを防ぐ観点から大切なのに、彼らはカロリー摂取量だけに意識がいき、それらを食べなかったのです。

(※注)脂質に関する認識の違いについては、脂質(脂肪)についての3つの視点 をご覧ください。