トピックス

2019.04.05

正しく痩せるためには2段階のプロセスが必要(体重の設定値)

-

<目次>

-

- 『痩せる』にも2通りある

- 体重の設定値を下げるには?

- 具体的な食事法は?

- 低炭水化物ダイエットとの違い

- 2ステップの意味

<まとめ>

これはダイエットブログではないのですが、太る理由を書いている以上、痩せる方法も必然的に分かるはずであり、書く必要があると感じてきました。私が書くのをためらった理由は、実績が少ないことですが、今回は、私の考える「正しく痩せる」ための理論のみを書きたいと思います。

1. 『痩せる』にも2通りある

「太る」という言葉に2通りの意味があるように、「痩せる」という言葉にも2通りの意味があります。

【関連記事】→「”太る”という言葉の2つの意味」

(1)リバウンドする場合

1つ目は、従来のカロリー制限ダイエットのように、食べる量を減らしたり運動を増やすダイエット法です。この方法では常に空腹を我慢しなければいけません。

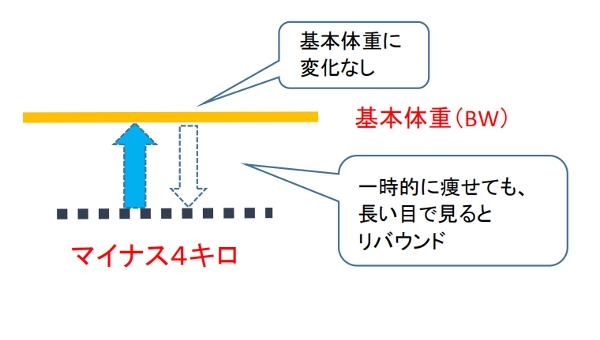

人には恒常性を保つ機能があると考え、私はそれに基づく体重を『基本体重(Base Weight)』と定義しましたが、

食べる量(カロリー)が減って空腹が続けば、

- 最大限に栄養を摂ろうとするたに吸収率はアップする

- 無駄な消費を抑えるために、消費カロリー(基礎代謝も含む)が減る

ことによって、体への変化を最小限に抑えようとします。

頑張って、多少は痩せたとしてもそれは一時的な解消にすぎず、元の状態(基本体重)は変化していないので、リバウンドすることの方が多いのではないでしょうか?

【関連記事】ダイエットは長期的にはほぼ成果なし

(2)”基本体重” そのものを下げる

私の考える肥満の原因は、何度も言う通り、基本体重の値が高くなっていることです。これは吸収率が一般の人よりも高くなっていることを意味しているのですが、吸収率が高い故に、その結果として、高血圧・心臓病・血糖値異常・糖尿病などの関連症状が出てくるのではないかと推測します。

ですから正しく痩せるためには、摂取カロリーを減らすのではなくて、現状維持のベースとなる "基本体重" の値そのものを下げることが必要になると考えます。これに関連する文献を再び引用します。

(参考文献:「The Obesity Code 」著者:Dr. Jason Fung, 2019年)

(体重がリバウンドすることについて)

ここで関係する生物学的原理は「恒常性の維持」である。体重や肥満に関しては『設定値』(注1)というものがあると考えられているが、この考えは1984年にキーシー とコルベットという二人組により提唱されたものである。体重が設定値から大きく変わる ことのないように、恒常性を維持しようとするメカニズムが働いて、体重が増えたり減ったりする。(略)だから、肥満の問題点は、「設定値が高くなっている」ということにある。(~略~)

長年にわたる研究で分かったことが二つある。

一つは「どんなダイエット法も効果的であるということ」。もう一つは「どんなダイエット法も効果的でない」ということ。

どういうことかと言うと、地中海式ダイエットもアトキンス(糖質制限)も低脂質、低カロリーダイエットも、短期的には体重はおちる。それはそうだろう。摂取量を控えているのだから・・・。

しかし、しばらくすると体重は減らなくなり、その後、無常にも増え始める。(略)こうしてどんなダイエット法も失敗する。実は半永久的に体重を減らすには「2段階のプロセス」が必要だ。肥満には「短期的な問題」と「長期的な問題」がある。[1](引用以上)

(注1)著者のジェイソン・ファン氏が言われる、体重の「設定値」 は、私の言うところの「基本体重」です。

参考文献:

[1] ジェイソン・ファン, 「The Obesity Code 」, サンマーク出版:2019, Pages 120, 358.

2.体重の設定値を下げるには、どうすべきか?

「The Obesity Code 」の著者ファン氏は、体重の設定値が高くなるのはインスリン抵抗と関係があると考えておられるようで、そのために断食(fasting)を治療に取り入れられています。

私の意見はそれとは異なるのですが、空腹を我慢するのではなく、一定の法則に基づき、消化の良くない食品を多く食べることが必要と考えます。

なぜなら、太った根本的な原因が腸内飢餓のメカニズムによるものであるなら、その逆を行うことで、(理論上)基本体重が下がり痩せることができるはず、と考えるからです。(「消化されていない食べ物が腸の中に沢山残る状態」=「体にとって食べ物がまだたっぷりある」=体脂肪を蓄えなくていい)

これまでに行われてきたダイエットの中で、低炭水化物ダイエット(肉や脂質はいくら食べてもいい)、肉食ダイエット、地中海式ダイエット、オイルダイエット、低G.I.食品や繊維質の野菜を多く食べる食事法などは、私の理論に適合する食べ方と言えます。

ある人は、「それらのダイエットを組合わせてるだけじゃないか」と言うかもしれません。しかしポイントは「腸の中に未消化の食べ物を多く残すこと」なので、一つの食品にこだわる必要性はなく、むしろ組合わせるべきだと思うのです。

なお、私の言う「基本体重が下がる」というのは、代謝が上がることを意味するのではなく「吸収率のレベルが下がる」ことを意味しています。

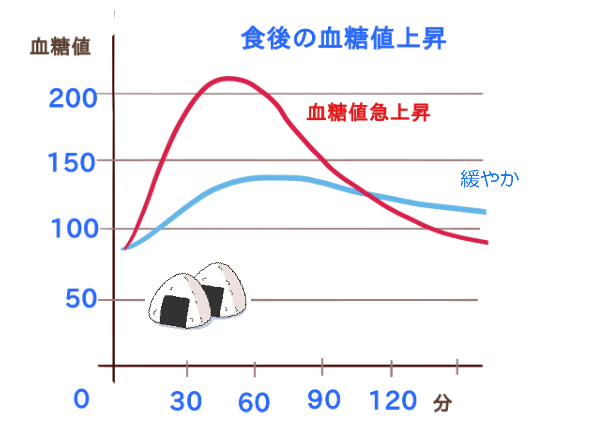

「食べて吸収率が落ちる」というのは分かりにくいかも知れませんが、例えば、おにぎり1個とオレンジジュースの間食を想像してください。

腹ペコの状態で食べれば血糖値は急激に上がるのに対し、バランスのとれた昼食を終えた3時間後に食べれば、血糖値はそれほど上がらないのではないでしょうか?

お酒を飲みに行く時でも、10時間近く何も食べず腹ペコなら酔いが早く回るかもしれないけど、例えば昼食をしっかり食べ、飲みに行く2時間前にアイスクリームを食べておけば、酔いの回りは遅くなるはずです。つまり空腹感を減らすように食べ続ければ、吸収率は落ちていくはずです。

3.具体的な食事法は?

ポイントは、炭水化物を減らし、逆にお肉、魚、油脂、繊維質の野菜、海藻、ナッツ、乳製品などを増やし、空腹でいる時間を減らすことだと考えます。(少しお腹が減ったなと思ったら何か食べる。食欲がなくても規則正しく食事する。)

実際には、2つの方法があると思っています。

(1)実際に、食事の改善を中心に行う方法

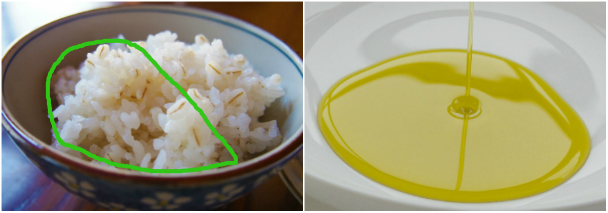

- 炭水化物(ご飯、パン、麺類)などは1/2~2/3程度に減らす。

- 玄米、全粒粉パン、冷めたご飯(澱粉が難消化性に変化する)、アルデンテのパスタ、などのG.I.値の低い炭水化物を摂る。

- 炭水化物以外の食品(肉、魚、油脂、乳製品、ナッツ、野菜、海藻など)はむしろ増やす。

- 食間に空腹感が続くなら、間食をしてもよい。

- もちろん、ランニングやジムでの運動と組合わせてもいいが、少なくとも3回のバランスのとれた食事をして運動する。

<脂質について>

脂質は、私たちにとってエネルギー源でもあるし、同時にある人にとっては太る原因でもあると思いますが、食べ方によってはダイエット効果がある食べ物であると考えます。

脂質がもともと ”太る” と考えられたのは、1gあたり9kcalとエネルギー密度が高いからですが、脂質は特に消化に時間がかかるため、3~5時間おきに摂取すると痩せる効果も発揮します(もちろん、人によって異なる)。普段食べるのを我慢している人が、炭水化物と一緒に脂肪分を摂ると太ってしまうと言うのは間違いではないでしょうが、あくまで食べ方であり、カロリーの大小だけでは判断できない部分です。

【関連記事】 脂質についての3つの視点

(2)消化酵素の働きを鈍くする。

また、いくら食べてもすばやく消化してしまう人、空腹感が抑えられない人にとっては、(1)の方法は効果が薄い可能性があります。中には、カロリーが増えた分だけむしろ太ってしまう人もいるかもしれません。

肥満度が高くなるにつれて痩せるのが難しくなるのは、彼らは消化するスピードが早く、そんなに簡単に吸収率が落ちないことが原因だと思っています。つまり理論が必ずしも間違っているのではありません。

その場合は、食事の改善と併せて、例えばですが、脂質や蛋白質に対する消化酵素の働きを鈍くする酵素(薬)などがあれば役に立つかもしれません。『消化する能力』を逆に落とすことで、未消化な物質が腸内に多く残るようになり、(1)と同じ効果が得られると考えます。(もちろん、医師の処方の下で行われるべきで、あくまで現時点では理論上です。)

4.低炭水化物ダイエットとの違い

極端なケトジェニックまではいかないにしても、低炭水化物ダイエットと結果的には似た食事法になると思っています。

低炭水化物ダイエットでは、「肥満を惹き起こすのは炭水化物が原因であり、これを制限する代わりに、タンパク質と脂肪が豊富な食べ物は、カロリーを補うためにも自由に食べてかまわない」されています。

しかし実際のところ「食べてよい」ではなく、長期的に体重を落とすためには「食べないといけない」のです。

肉・魚・油脂なども同様に減らせば、従来のカロリー制限ダイエットと同様に空腹を我慢することになり、これまでの研究が明らかにするように、そのようなダイエットは上手くいきません。

私の理論上は、炭水化物は腸内飢餓を引き起こしやすくするという、あくまでも間接的な肥満の原因です。ポイントはあくまで、消化の良くない食べ物を多く摂り、消化のスピードを遅らせ、空腹感を抑えるということなのです。ですので、必ずしも炭水化物が悪いわけではないのですが、食事中の炭水化物を減らしたほうが、より効果があがると考えています。もちろん、即効性のエネルギーとなるグルコースを減らすことで、短期的に痩せるスピードが早まることもありえます。

5. 2ステップの意味

これまでカロリー制限系のダイエットしてきた人にとっては、少なくとも摂取カロリーは増えるかもしれない。だから「多く食べて痩せる」というのは胡散臭く聞こえるかもしれません。しかし、これは摂取カロリーを減らすことが最終的なポイントではないのです。

短期的には、糖質などをコントロールしながら、消化の良くない食べ物を多く食べて、空腹をあまり作らないようにすること。長期的には、それを継続することによって、基本体重(Base weight)を下げ、蓄えない体になることです。

つまり、正しく痩せるためには「2段階」のプロセスが必要なのです。

▽日本では、食べて痩せる系のダイエットは様々あって、多くの方が「食べて痩せる」ことに対しいろんな解釈をしている。

- その食材を食べることで代謝がアップした。

- 低カロリーの食材を沢山食べることによって、トータルでのカロリー・糖質を結果的に少なくできた。

- 間食することで結果的に食欲が減退し、食事での摂取カロリーを少なくできた。

- 特定の食材の一部の成分が体脂肪を分解した。

しかし「人はなぜ太るのか?」と言うことが正しく認識されず、ほとんどの人は依然としてカロリーや糖質の摂り過ぎが肥満原因と信じている現在、私はどれも(ゼロではないが)正しい説明ではないと思っている。

まとめ

(1)「太る」という言葉に2つの意味があるのと同様に、「痩せる」にも2通りの意味がある。リバウンドしないためには、基本体重(体重の設定値)そのものを下げる必要がある。

(2) 基本体重を下げるためには、2ステップ必要です。短期的には、糖質などをコントロールしながら、消化の良くないタンパク質・脂質・食物繊維の豊富な食品などを多く食べ、空腹感を減らすことです。長期的には、それを継続することによって、基本体重そのものを下げ、リバウンドしない体になることです。

(3)「食べて痩せる」というダイエット法は巷にあふれているが、正しく認識されていないし、もちろん正式な治療法として認められていない。腸内飢餓で人が太るということが証明されれば、「食べて痩せる」という意味も正しく理解されると信じたい。