トピックス

2019.07.27

肥満の多因子性を整理する:腸内飢餓という交絡的視点

-

目次

-

- 「過食するから肥満になる」は単純すぎる

- ほとんどのダイエット法は「部分的には正しい」?

- 環境的・行動的要因を整理することは可能か?

- 交絡因子的に機能する腸内飢餓

<まとめ>

1.「過食するから肥満になる」は単純すぎる

米国で2012年に1,143人の成人を対象に行われたオンライン調査(ロイターと市場調査会社イプソスによる)では、米国成人の61%が「食事や運動に関する個人の選択」が肥満の蔓延の原因だと考えていることが示されました[1,2]。多くの米国人はいまだに、肥満になる人は「意思が弱く、食べ過ぎて運動不足だ」と信じているということです[2]。

日本でも状況は似ています。ニュース番組のアナウンサーや専門家でさえ、「食べ過ぎて運動しなければ太るのは当たり前ですが…」といった発言を繰り返しており、多くの日本人も同様の考えを持っている可能性が高いでしょう。

しかし、科学的研究は、「個人の選択」だけでは肥満のすべてを説明できるわけではないことを示唆しています[2]。

養子縁組研究、家族研究、双子研究などに基づく古典的な遺伝学研究によると、BMIの分散(遺伝率の推定値)の約50~70%は遺伝によるものであると言われている(その推定値は、研究デザインや評価方法で異なる)[3]。

現代でも肥満の遺伝率は40~70%と推定されている[4]。

一部の研究者は指摘する;多くの異なる遺伝子が、食物の選択、食物摂取、吸収、代謝、身体活動を含むエネルギー消費に関与していることが判明しており、さらに遺伝子同士または遺伝子と環境の相互作用も考慮すると、体重調整の根底にあるメカニズムの複雑さはさらに増すのだと[3]。

<肥満を慢性疾患と位置づける国際的な声明>

・1948年にWHO(世界保健機関)が国際疾病分類(ICD)を策定し、肥満を「疾病」として分類した。これは、肥満を「病気」として扱った最も早い公式の枠組みの一つとされている。しかし当時の医療界では、この位置づけはほとんど注目されず、その後数十年にわたり一般医療では重要視されなかった[5]。

・1997年、WHOは、国際肥満対策タスクフォース(IOTF、現在は世界肥満機構の一部)との協議を経て、肥満を複雑で深刻な慢性疾患であると公式報告書の中で明確に位置づけた[6]。

・2012年、米国臨床内分泌学会(AACE)は、肥満を慢性疾患として位置づけた。その根拠として、肥満の病態生理が遺伝的、生物学的、環境的、行動的要因の相互作用から成る複雑なものであること、さらに肥満が米国医師会(AMA)が示す疾患の定義に合致することが挙げられている[7]。

・これをうけ、2013年には米国医師会 (AMA)も肥満を慢性疾患として公式に認定した[8]。

2.ほとんどのダイエット法は「部分的には正しい」?

人類全体の遺伝子が、50年や100年といった短期間で大きく変化するとは考えにくいとすれば、1970年以降に見られる世界的な肥満の増加は、環境的・行動的要因の影響を強く受けていると考えるのが妥当でしょう。

そこでこれらの要因について、もう少し詳しく見ていきたいと思います。

流行のダイエットに関する興味深い指摘があったので、以下に引用します。

(「The Obesity Code」より引用)

体重が増える原因は何だろう?

これまで実に様々な説が提唱されてきた。

カロリー / 褒美としての食 / 糖分 / 精製された炭水化物 / 睡眠不足 / 小麦 / ストレス / 食物繊維不足 / 脂肪分 / 遺伝的性質/ 赤身肉/ 貧困 / 裕福さ / 乳製品 / 腸内細菌 / スナック / 子供の頃の肥満

こうした様々な説が飛び交い、あたかもが互いに両立することなく、肥満の真の原因はたった一つであるかのように争っている。

例えば、最近、巷をにぎわせている「低カロリーダイエット」と「糖質制限ダイエット」をめぐる論争では、どちらかが正しければ、もう一方は間違っているだろうと考えられている。肥満に関する調査のほとんどは、こうした考えに基づいている。

だが、この考え方は間違っている。なぜなら、どの説もいくらかの真実味を含んでいるからだ。(~略~)

おさらいだが、肥満は ”多因子性の疾患” である、ということを理解しないことが、決定的な間違いである。肥満の原因はただひとつではない。(~略~)

私たちに必要なのは、様々な因子がどのように絡み合っているのかを理解するための枠組みであり、仕組みであり、筋の通った理論である。現在の肥満理論では、「真の原因は ただひとつで、そのほかのものは偽りの原因である」とされることがほとんどだ。結果として、議論が果てしなく続く。

「カロリーを摂り過ぎると肥満になる」

「いや、炭水化物を摂り過ぎるからだ」

「いやいや、原因は飽和脂肪酸の摂り過ぎだ」

「 赤肉の食べ過ぎだろう」

「いいや、加工食品の食べ過ぎだ」

「いや、小麦の摂り過ぎだ」

「いや、外食がいけないんじゃないか」

・・・こうして、議論は尽きない。どの主張も、部分的には正しいのだから。

それぞれのダイエット(カロリー制限、低脂質、パレオ、ビーガンなど)は、別々の側面から肥満の解消に取り組んでいるだけで、どのダイエットにも効果はある。だが、どれも「肥満全体」に対する対処法ではないために長くは効果が続かないことに注意しよう。

肥満が ”多因子性” のものであることを理解しないままでは、互いに非難しているだけで終わってしまう。

(ジェイソン・ファン. 2019.「The Obesity Code 」. Pages 130-131, 360-361)

肥満の多因子性についての著者の指摘は非常に鋭いと思います。肥満は過食が原因で生じる単純な現象ではなく、さまざまな要因が複雑に絡み合って生じるものであることを、私たちはまず理解する必要があります。

しかし同時に、これほど多くの要因が列挙される背景には、体重が増える仕組みと要因が十分に整理されていない、という問題があるのではないでしょうか。

私は「腸内飢餓」という視点を導入することで、複雑に見える環境的・行動的要因の一部は、ある程度、整理して捉えることができるのではないかと考えています。表面に現れる生活習慣や食行動ではなく、「腸の中で何が起きているか」に注目することで、肥満の背景がより明確になるからです。

3.環境的・行動的要因を整理することは可能か?

ここで再度確認しておきたいのは、一般に「太る」と表現される現象には、異なる二つのプロセスが存在するという点です。この概念を取り入れることで、様々な要因を整理して捉えやすくなります。

【関連記事】

体重増加:2つの異なるプロセスとは?

<現在の体重が設定体重に戻る場合>

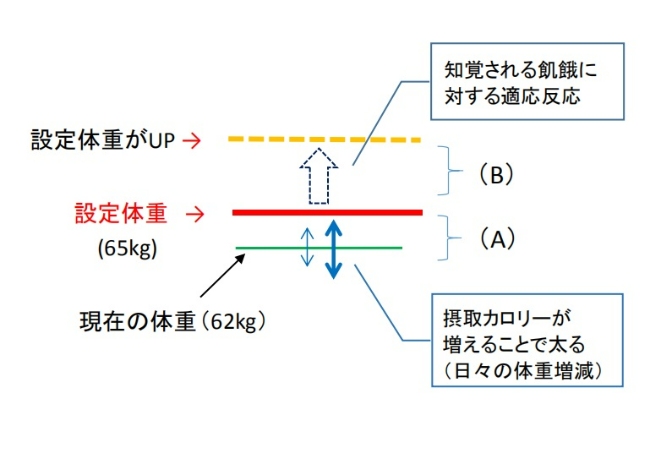

一つは、意図的に低く保たれている体重が設定体重に戻ろうする場合の体重増加であり、図1-A に示されるプロセスです。

多くの人が言う「食べ過ぎて太る」「運動不足で太る」という体重増加はこれに該当します。

また、一般的なカロリー制限ダイエットや、これまで行われてきた多くの減量介入研究も、摂取エネルギーを減らし消費を増やせば体重は減少する、という前提に立っています。これらも同様に、この図1-A の範囲に属します。

図1:2つの異なる体重増加プロセス

実際、制限する食品が脂質であれ、炭水化物であれ、超加工食品であれ、摂取エネルギーが消費を下回れば、個人差はあっても誰でも一時的に体重は減ります。

しかしこの場合、体重の設定値そのものは変化していないため、減量の維持は難しく、元の食事に戻ればリバウンドが起こりやすくなります。ブリファ氏が指摘するように、カロリー制限は一時的な解消法にはなり得ますが、肥満全体に対する根本的な解決策ではないのです。

<設定体重そのものが上昇するプロセス>

一方で、図1-B に示される体重増加は、体重の設定値そのものが上昇する場合であり、これは身体が「飢餓」を認識したことに対する適応反応の結果であると考えています。

そして、その「認識される飢餓」の一つが、腸内飢餓です。

腸内飢餓は単一の原因によって起こるものではなく、その発生には複数の要因が同時に関与することから、肥満の多因子性、特に環境的・行動的要因との関わりを説明しやすくなる可能性があります。

【関連】腸内飢餓を加速する3要素(+1)

4.交絡因子的に機能する腸内飢餓

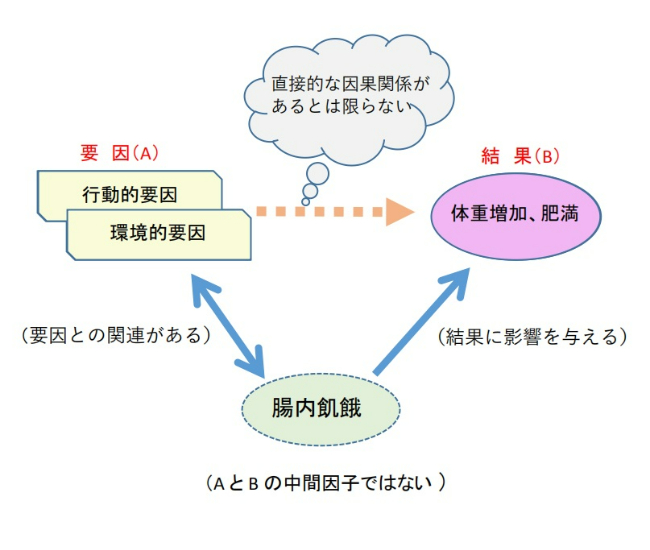

朝食欠食、遅い夕食、食事回数の少なさ、精製炭水化物や(超)加工食品の多い食事、食物繊維の不足、バランスの悪い食事などは、体重増加や肥満との関連性が指摘されることがあります。

重要なのは、これらの要因がそれぞれ独立して肥満を引き起こしているのではなく、むしろ腸内飢餓の発生に影響を与える因子である可能性です。

つまり、肥満との因果関係の中心にあるのは個々の生活習慣ではなく、それらが共通して影響を及ぼす腸内飢餓ではないか、というのが私の考えです。

この意味で、腸内飢餓は、肥満研究において交絡因子的(注1)に機能する生体反応として捉えることができるかもしれません。

図2:交絡因子的に機能する「腸内飢餓」の概念図

注1:交絡因子とは、原因(暴露)と結果(アウトカム)の両方に影響を与え、両者の関係を見えにくくする第三の要因のことです。たとえば、「食物繊維の不足」と「肥満」が関連しているように見えても、その両方に影響している腸内飢餓が存在する可能性があります。

まとめ

(1)肥満は現在、遺伝的・生物学的・環境的・行動的要因の相互作用によって引き起こされる慢性かつ多因子性の疾患として広く認識されている。多くの流行ダイエットは肥満の特定の側面に対処するが、その疾患全体を適切に標的としているものは無く、これが長期的な効果の限界を説明している可能性がある。

(2)現在求められているのは、肥満に関与する諸因子がどのように絡み合うのかを整理する枠組みである。以下の二つの視点を採用することで、肥満に関連する環境的・行動的要因を体系的に理解できると考える。

(a) 体重増加には二つの異なるプロセスがあり、そのうち設定体重(set-point)の上昇が肥満の増加と深く関係している。

(b) 設定体重の上昇には腸内飢餓が関与しており、これは遺伝的要因と現代の食環境・生活習慣が交差する地点で生じる生体の適応反応である。

(3)肥満との因果関係の中心にあるのは、個々の生活習慣そのものではなく、それらに共通して影響を受ける腸内飢餓である可能性がある。この意味で、腸内飢餓は肥満研究において、複数の要因を媒介する生体反応(交絡因子的要素)として位置づけることができる。

<参考文献>

[1]Begley S. America's hatred of fat hurts obesity fight. Reuters. May 11, 2012.

[2]Jou C. 「肥満の生物学と遺伝学 — 1世紀にわたる研究」. N Engl J Med. 2014 May 15;370(20):1874-7.

[3]Speakman JR et al. 「セットポイント、安定点、およびいくつかの代替モデル」. Dis Model Mech. 2011 Nov;4(6):733-45.

[4]McPherson R. 「肥満の遺伝的要因」. Can J Cardiol. 2007 Aug;23 Suppl A(Suppl A):23A-27A.

[5]James, W. 「WHOによる世界的な肥満流行の認識」. Int J Obes 32 (Suppl 7), S120–S126 (2008).

[6]Obesity as a Disease.The World Obesity Federation

[7] Garvey WT.「肥満や脂肪に蓄積による慢性疾患は治療可能か?;セットポイント理論、環境、医薬品」. Endocr Pract. 2022 Feb;28(2):214-222.

[8] Garvey WT et al. 「米国臨床内分泌学会および米国内分泌学会の肥満患者医療総合臨床実践ガイドライン」. Endocr Pract. 2016 Jul;22 Suppl 3:1-203.