— トピックス —

ダイエット・運動

2025.08.07

ダイエットの普及が肥満の増加に拍車をかけている可能性

要 約

(1)過体重や肥満の有病率の増加と並行して、ダイエットの普及率も、過去数十年間、継続的に増加している。ダイエットが逆説的に、肥満を助長しているのではないかと懸念されている。

(2)いくつかの観察研究は、ダイエットと体重増加の間に、少なくとも部分的な因果関係があることを示唆しているが、一部の研究者は、ダイエットは食べ過ぎ傾向の代理マーカーであると主張している。

(3)いくつかの前向き研究は、青少年・中年女性、並びに正常体重の範囲内の人が減量のためにダイエットをすることが、将来の体重増加を最も強力に予測している。理想的な痩せ体型を求める社会的なプレッシャーや、太ることへの恐怖が、一部の人を過激なダイエットに駆り立てている可能性がある。

(4)青少年に関する前向き研究では、不健康な体重管理行動(食事を抜く、極少量しか食べない)を継続的に行った男女で、10年後のBMIの増加が最も大きかった。一部の研究者は、青少年にとってのダイエットは、長期的に体重管理に逆効果となる行動パターン(無茶食い、朝食抜き、野菜の摂取不足など)を促す可能性が高いと指摘する。

<結論>

(5)いくつかの観察研究は、遺伝的要因とは無関係に、ダイエット自体がBMIの増加を予測することを示唆している。過酷なカロリー制限を課した長期的な臨床研究(飢餓実験)においても、制限解除後の体重のオーバーシュートが確認されている。

(6)(私の考え)すべてのダイエットではないが、一部の人の実践する食事制限や不健康な体重管理行動(食事抜きなど)が、社会全体として体重増加に拍車をかけている可能性が高い。

(7)食事制限による減量は、最終的には、代謝・ホルモン・神経学的変化を伴う生物学的飢餓反応を引き起こすことが判明しており、体重が減量前より増加する可能性を説明できるかもしれない。

【全 文】

-

<目 次>

-

- ダイエットと肥満に関する近年の背景

- 観察研究における問題と注意すべき点

- ダイエットと肥満増加の因果関係は?

- 結論

<はじめに>

近年、世界中で減量の為にダイエットをする人は増加傾向にありますが、ダイエットが肥満の増加に拍車をかけているのではないかと一部で懸念されています。

例えば、テレビに出演している女優や女子アナが “昔に比べ太ったのでは?” と感じることはないですか? 私には彼女達が “食べ過ぎている” とは到底思えません。むしろ 太りたくないがために、ダイエット(例えば、食事を抜いたり、軽い食事で済ましたり)をしているのではないかと推測しています。

今回は、ダイエットの普及と肥満の増加に関連性があるのかについて、観察並びに臨床研究の結果を基に考えてみたいと思います。

1.ダイエットと肥満に関する近年の背景

(1) 1992年、アメリカ国立衛生研究所が招集した専門家委員会は、次のように結論づけた:「管理された環境下での減量プログラムを継続すれば、参加者は通常、体重の約10%を減らすことができる。しかし、体重減少後1年以内に体重の1/3から2/3が戻り、5年以内にほぼ全部が戻る」のだと[1]。

また、長期的な結果に関する研究では、ダイエットをした人の少なくとも1/3は、減った体重よりもリバウンドする体重が多いことが示されており[2]、ダイエットが逆説的に、達成しようとしていることと全く逆の結果をもたらしているのではないかと懸念されている[2, 3]。

(2) 1983年に出版された本「ダイエットは太る」では、ダイエットで体重を減らすことは体重管理には逆効果であり、体重が増減を繰り返すたびに、減った脂肪より多くの脂肪が戻ってしまうという考え方が体現された[4]。それ以来、ダイエットで太るかどうかは、科学者の間では物議を醸し、頻繁に議論されている[5, 6, 7]。

(3) 米国人はダイエットに関連する製品やサービスに年間 330 億ドル以上 (1998年時点)を費やしているにもかかわらず[8]、肥満 (BMI≧30) の有病率は 30.5%(2000年)から35.7% (2010年)、42.4% (2018年)と着実に増加している[9]。

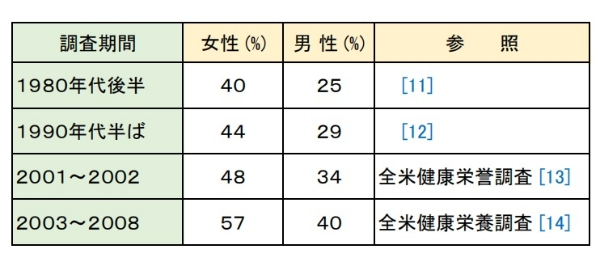

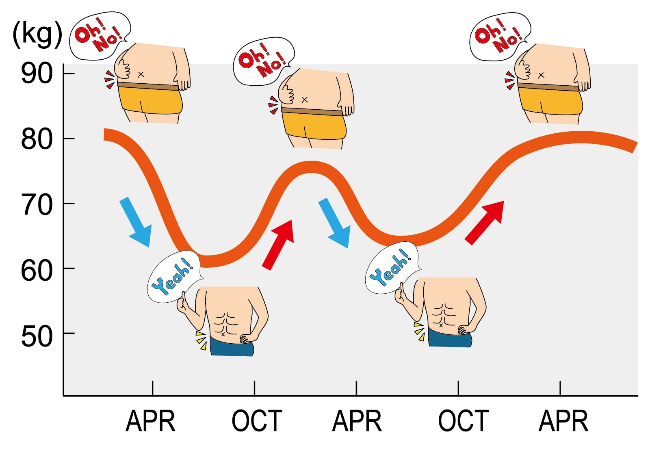

ダイエットの普及率も、過体重や肥満の有病率の増加と並行して、過去数十年間、継続的に増加している[10] 。(表-1 参照)

[表-1] ダイエットの普及率の推移(アメリカ)

また、イギリス国民における年齢で調整後の減量試み(ダイエット)の普及率は、1997年の 39% から 2013 年には 47% に増加しました。

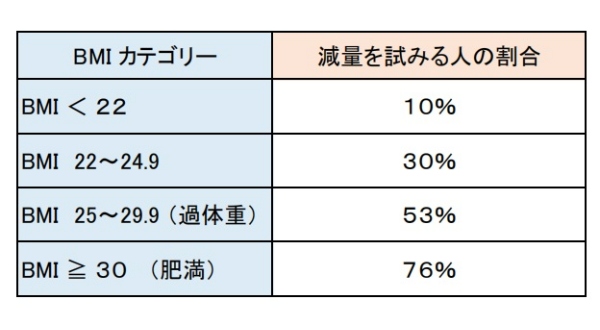

すべての BMI カテゴリーにおいて、減量を試みる人は毎年増えています[15]。(表-2 参照)

[表-2] BMI別の減量の試み普及率(2013年 イギリス )

(4) 一部の研究者は、ダイエットと体重増加の関連性は少なくとも部分的には因果関係にあると示唆しているが[16,17]、他の研究者は、ダイエットは食べ過ぎ傾向の代理マーカーであり、ダイエットをしなければ人はさらに体重が増えるだろうと主張している[ 18]。

(5) いくつかの前向き研究では、青年期のダイエットや[17, 19, 20]、中年女性のダイエットをする人[21]、当初正常体重の範囲内の人が減量のためにダイエットをすることが[5, 21, 22]、将来の体重増加を最も強力に一貫して予測することが示唆されています。

(6) ミネソタ州で行われた10年間に及ぶ前向き研究(1998~2009)では、青少年(中学~高校生)のダイエット経験とBMIの変化が5年ごとに追跡調査され、1,902名(男性819, 女性1,083)が調査を完了した。

調査開始時(Time 1) と5年後 (Time 2) の両方でダイエットや不健康な体重管理(食事を抜く、極少量しか食べない、代替食品やダイエット薬の使用)を継続的に行った男女は、ダイエットをしていない人と比較して、開始時点でのBMI値が高く、10年後 (Time 3) のBMIの増加が大きかった。

(※) 女性の43.7%、男性の18.7%が、継続的に不健康な体重管理行動を行っていると報告した。

出典:Freepik (photo by Prostooleh)

特に、「非常に少量しか食べないこと」「食事を抜くこと」は、圧倒的に最も一般的に報告された行動であり、両方の行動は女性と男性で統計的に有意な大きな BMI の増加を予測した。

特に懸念されるのは、Time 1で過体重 (25≦BMI<30)であり、ダイエットや不健康な体重コントロール行動を継続した男女でBMIが大きく上昇したことである。例えば、Time 1とTime 2の両方で不健康な体重管理行動をとっていた過体重の女子は、10 年間の調査期間中に BMI が 5.19 単位増加したのに対し、不健康な体重管理行動を全くとらなかった過体重の女子のBMI増加はわずか 0.15 単位であった[17]。

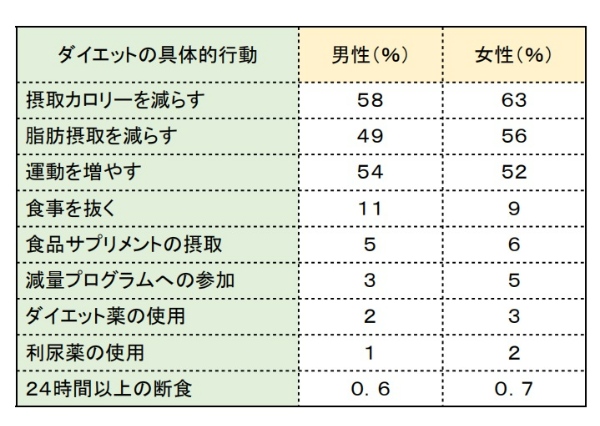

(7) 1998 年の全国健康インタビュー調査では、米国成人における減量戦略の普及状況が調査された。

減量を試みる人のうち、「摂取カロリーを減らして運動量を増やした」と回答したのは3分の1だけでした [23]。(表-3 参照)

[表-3] 米国成人の減量戦略の普及率

2.観察研究における問題と注意すべき点

数年に及ぶ観察集団研究の大半では、自己申告のダイエットをした人の間で、その後の体重増加が示されているが、いくつかの調査結果は、ダイエットによって体重減少と体重増加の両方が予測されており[24, 25]、結果は必ずしも一貫していない。その原因とその他の注意すべき点について考えてみたいと思います。

(1) どの様なダイエットか?

多くの研究では、開始時点での「ダイエットの実施状況」や「過去のダイエット歴」が調査されたが、どのようなダイエットをしたのかはあまり調査されていない[20, 21, 26] 。

もちろん痩せるための正しく継続できるダイエット(例えば、野菜を多く摂り、[超]加工 食品を減らす、朝食を摂る、運動するなど)を実践した人は減量を維持できるかもしれないが、一時的な効果をもたらすだけの間違ったダイエットをした人は、最終的に失敗に終わる可能性がある。

(2) 調査期間とダイエットのタイミング

いくつかの研究では、開始時点でのみ、「ダイエットの実施状況」が調査され、その数年後(例えば、2年、5年、10年後)のBMIの変化が調査されているが[20, 21, 26]、開始時にダイエットをしている人は恒常性の観点から、その人の元々の体重(設定体重)より低い可能性がある。

また、調査期間の途中でダイエットを開始(又は中止)したり、調査終了間際からダイエットを開始した場合、ダイエットと体重変化の因果関係を正しく読み取れない可能性がある。

(3)思春期はBMIも増える

BMIの増加は必ずしも体脂肪の増加を意味するものではない。思春期(中学~高校)は特に筋肉量も増えるので、ある程度 BMIが増加するのは不思議ではない。この年齢層の観察研究においては注意すべき事の1つである。

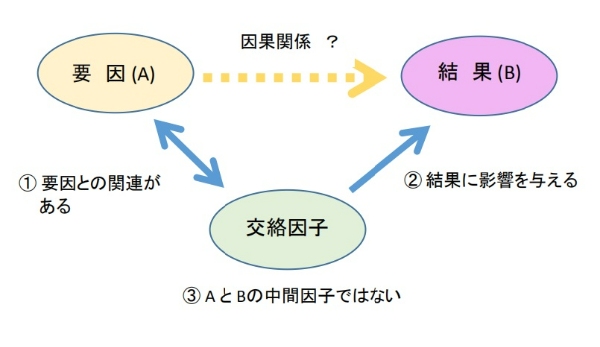

(4)交絡因子

交絡因子とは、ある要因と結果の関連性を調べようとする際に、その関係に影響を与えてしまう、別の要因のことです。

例えば、「飲酒」と「がん」の関連性を調べる際に、喫煙もがんのリスクを高めることが知られていますが、喫煙者は飲酒をしていることが多いため、「喫煙」が交絡因子となります。

ダイエットと肥満の因果を調査する場合、その他の交絡となりうる要因(*1)を考慮する必要がある。

(*1) 例えば、アルコール摂取、禁煙、身体活動の不足、カルシウムや微量栄養素の摂取不足、社会経済的地位、出産、睡眠不足などは、体重増加と関連付けられている。[21, 27]

<①~③を満たせば 交絡因子となる>

3.ダイエットと肥満増加の因果関係は?

私はこのブログ全体を通して、食事を抜いたりするようなカロリー制限ダイエットでは腸内飢餓が誘発され、体重が増加する(設定体重がアップする意味で)可能性があるということを説明してきました。ゆえに、ダイエットの増加と肥満の増加に関連があることは全く不思議ではない。

しかし今回は、私の考えは一旦脇に置いておいて、観察研究や臨床研究から読み取れる範囲でこの因果について考えてみたいと思います。

(1)まずは、「ダイエットは食べ過ぎ傾向の代理マーカーであり、ダイエットをしなければ人はさらに体重が増えるだろう」という主張についてである。

1節-(6) の思春期の青少年を対象とした10年の調査では、開始時 (Time 1) でダイエットを行っていたものの、5年後(Time 2)の時点でダイエットを中止した人と、継続した人の軌跡を調べることができた。研究者らは、ダイエットを中止した人の体重増加は、ダイエットを継続した人に比べはるかに少ないことから、「ダイエットをしなければ人はさらに体重が増える」という主張は支持していない[17]。

(2)ダイエットと肥満に関するもう一つの考えは、「ダイエットをすると太るのではなく、遺伝的に肥満傾向にある人がダイエットをする可能性が高くなる」というものだ[6]。つまり、ダイエットは成功しないかもしれないが、太っていくのは遺伝的要因であるという考えだ。

これについても、思春期の青少年を対象とした10年の調査で、その主張とは異なる結果が出た。

開始時 (Time 1) で過体重 (25≦BMI<30) であったものの、Time 1とTime 2の両方でダイエットや不健康な体重管理行動(食事を抜く、極少量しか食べない)を継続した女子は、10 年間の調査期間中にBMIが 5.19 単位増加したのに対し、ダイエットを全く行わなかった過体重の女子ではBMIの増加は 0.15 単位であった。つまり、ダイエットそれ自体が、体重増加に大きく影響している可能性がある[17]。

また、フィンランドにおける双子研究では、5kg以上の意図的減量回数の異なる双子(一卵性、二卵性)の体重の変化が縦断的に調査された。意図的な減量(ダイエット)を頻繁に行うと、遺伝的要因とは無関係に、時間の経過とともに体重が増加する可能性があることが示唆された[16]。

(3)なぜ思春期の青少年や正常体重の人で、ダイエットが体重増加のより強力な予測因子になっているか?についてです。

これまでの研究によると、多くの若者は、理想的な痩せ体型を求める社会的なプレッシャーのために、自分の体型やサイズを気にしています[28] 。また、正常体重(BMI<25)でありながらも、最近少しづつ体重が増えている人にとっては、ダイエットが「やせたいという願望ではなく、太ることへの恐怖」によって動機づけられていることを示している[29]。

いくつかの研究で、思春期の青少年(特に女子)における不健康な体重管理行動(食事を抜く、極少量だけ食べる、食欲抑制剤/下剤の使用、嘔吐、無茶食い、偶発的な運動)が指摘されている[17, 30]。

思春期の青少年における5年間の縦断的研究では、ダイエットは、無茶食いの増加(男女)、朝食摂取量の減少(男女)、果物・野菜摂取の減少(女性)、身体活動の減少(男性)と関連していた。つまり、青少年にとってダイエットは、不健康な食生活や活動行動のリスクをむしろ高め、長期的に体重管理に逆効果となる行動パターンを促す可能性が指摘されている[19]。

(4)臨床研究、飢餓実験

実験的半飢餓と回復期を通して、正常体重の被験者の体重が過剰増加(オーバーシュート)することは、古典的なミネソタ飢餓実験(1945-46)や米国陸軍レンジャーの多重ストレス実験でも確認されている[31]。

ミネソタ実験では、平均体重69.3キロの健康的な男性が6カ月の半飢餓食で体重の25%以上失ったが、制限付きリハビリ期間後の自由摂食期間には過食(食欲亢進)反応が続き、結果的に、彼らの体重は実験前よりも重くなった[32, 33]。

近年では、米国陸軍レンジャー学校の若い男性においても、体重と体脂肪のオーバーシュートが報告されている。彼らは、8-9週間に及ぶ多重ストレス環境(エネルギー不足、睡眠不足など)での訓練で、体重の約12%を失ったが、回復期5週目には体重が開始前より5キロ増えた。これは主に脂肪量の大幅な増加による[34]。

<この節のまとめ>

●観察研究の結果は、「ダイエットは食べ過ぎ傾向の代理マーカーである」という主張を支持していない。

●いくつかの観察研究は、遺伝的要因とは無関係に、ダイエット自体がBMIの増加を予測することを示唆している。

●特に体重増加が懸念されるのは、青少年や正常体重の人における不健康なダイエット(過激なカロリー制限)である。一部の研究者は、不健康なダイエットは、長期的に体重管理に逆効果となる行動パターンを促す可能性が高いと指摘する。

●過酷なカロリー制限を課した長期的な臨床研究においても、制限解除後の体重のオーバーシュートが確認されている。

4.結 論 (私の考え)

すべてのダイエットが太る訳ではない。

自分にあった健康的な食事パターン(例:朝食で一日を始める、バランス良く食べる、精製炭水化物や超加工食品を減らす、野菜を増やす、運動する etc)を採用すれば、減量に成功し、減った体重を維持できる人もいる。

例えば、地中海式ダイエットに関する6件の前向きコホート研究を分析した系統的レビューでは、地中海式ダイエットの遵守は、過体重および肥満のリスク、並びに5年間の体重増加と逆相関していた[35]。

出典:Freepik (Photo by Katemangostar)

しかし依然として、肥満予防または治療には「摂取カロリーを減らし、消費を増やす」という観点からのみ論じられることが多いため、多くの人が未だに低脂肪食を選択したり、朝食又は昼食を抜いたり、少しのファーストフードだけで長時間の空腹に耐えている。特に一部の若者は、太ることへの社会的プレッシャーや恐怖によって、過激なカロリー制限(食事を抜く、極少量しか食べない)に至るケースがあり、健康面や長期的な体重増加が懸念されている[17]。

観察研究では因果関係を証明するのは難しいのですが、一部の人の実践する行動(食事制限)が、社会全体として体重増加に拍車をかけている可能性が高いと私は考えます。

進化論的観点から見ると「飢餓などのエネルギーが制限される期間には身体のエネルギー貯蔵量を守り、食料が過剰にある時には、エネルギー貯蔵量(体脂肪)を素早く補充する」のは理にかなっており[36]、美味しく消化の良い食品(精製炭水化物、[超]加工食品など)が豊富にある社会における極端な食事制限は逆効果になる場合があるのです。

これまでの研究によると、食事制限による減量は、最終的には、代謝・ホルモン・神経学的変化を伴う生物学的飢餓反応を引き起こすことが判明しており[37]、体重が減量前より増加する可能性を説明できるかも知れない。

次回は、私の腸内飢餓理論も含めて、減量後に体重増加を促す様々なメカニズムについてお伝えしたいと思います。

<参考文献>

[1]「自発的な体重減少とコントロールの方法」. NIH Technology Assessment Conference Panel. Ann Intern Med. 1992 Jun 1;116(11):942-9.

[2] Mann T et al. 「メディケアの効果的な肥満治療の模索:食事療法は解決策ではない」. Am Psychol. 2007 Apr;62(3):220-33.

[3] Bacon L, Aphramor L. 「体重科学:パラダイムシフトの証拠を評価する」. Nutr J. 2011 Jan 24;10:9.

[4]Cannon G, Einzig H. Dieting makes you fat. London: Century Publishing; 1983.

[5] Jacquet P et al. 「ダイエットによって太る人がいる理由:体組成の自己調節の観点から体重増加をモデル化する」. Int J Obes (Lond). 2020 Jun;44(6):1243-1253.

[6] Hill AJ. 「ダイエットをすると太りますか?」 Br J Nutr. 2004 Aug;92 Suppl 1:S15-8.

[7] Lowe MR. 「ダイエット:将来の体重増加の代理か原因か?」 Obes Rev. 2015 Feb;16 Suppl 1:19-24.

[8] Cleland R et al. 「市販の減量製品とプログラム:消費者が得るものと失うもの」. Crit Rev Food Sci Nutr. 2001 Jan;41(1):45-70.

[9] National Center for Health Statistics, National Health and Nutrition Examination Survey, 1999–2018.

[10] Montani JP et al. 「心臓代謝疾患の危険因子としてのダイエットと体重増加:本当に危険にさらされているのは?」 Obes Rev. 2015 Feb;16 Suppl 1:7-18.

[11] Williamson DF et al. 「成人の減量の試み:目標、期間、減量率」. Am J Public Health. 1992 Sep;82(9):1251-7.

[12]Serdula MK et al. 「減量を試みる頻度と体重管理戦略」. JAMA. 1999 Oct 13;282(14):1353-8.

[13] Weiss EC et al. 「2001~2002年の米国成人の体重管理習慣」. Am J Prev Med. 2006 Jul;31(1):18-24.

[14] Yaemsiri S et al. 「米国成人の体重認識、過体重診断、体重管理:NHANES 2003-2008調査」. Int J Obes (Lond). 2011 Aug;35(8):1063-70.

[15] Piernas C et al. 「減量の試みの最近の傾向:イングランドの健康調査から」. Int J Obes (Lond). 2016 Nov;40(11):1754-1759.

[16]Pietiläinen KH et al. 「ダイエットは太る?双子研究」. Int J Obes (Lond). 2012 Mar;36(3):456-64.

[17] Neumark-Sztainer D et al. 「思春期のダイエットと不健康な体重管理行動:10年間のBMIの変化」. J Adolesc Health. 2012 Jan;50(1):80-6.

[18] Stice E, Presnell K. 「ダイエットと摂食障害」. In: Agras WS, editor. The Oxford Handbook of Eating Disorders. Oxford University Press; USA: 2010. pp. 148–179.

[19] Neumark-Sztainer D et al. 「なぜダイエットは青少年の体重増加を予測するのか? :5年間の縦断的研究」. J Am Diet Assoc. 2007 Mar;107(3):448-55.

[20]Viner RM, Cole TJ. 「思春期から成人期にかけて体重が変化する人は誰でしょうか?1970年英国出生コホート」. Int J Obes (Lond). 2006 Sep;30(9):1368-74.

[21]Korkeila M et al. 「減量の試みと大幅な体重増加のリスク:フィンランド成人を対象とした前向き研究」. Am J Clin Nutr. 1999 Dec;70(6):965-75.

[22] Sares-Jäske L et al. 「自己申告によるダイエットとBMIおよびウエスト周囲の長期的変化」. Obes Sci Pract. 2019 Mar 26;5(4):291-303.

[23] Kruger J et al. 「減量の試み:米国成人の具体的な実践」. Am J Prev Med. 2004 Jun;26(5):402-6.

[24] Bild DE et al. 「若年成人の体重減少の相関関係と予測因子」. Int J Obes Relat Metab Disord. 1996 Jan;20(1):47-55. PMID: 8788322.

[25] Coakley EH et al. 「男性の体重変化の予測因子:医療専門家追跡調査の結果」. Int J Obes Relat Metab Disord. 1998 Feb;22(2):89-96.

[26] French SA et al. 「働く成人の2年間の体重変化の予測因子:健康な労働者プロジェクト」. Int J Obes Relat Metab Disord. 1994 Mar;18(3):145-54. PMID: 8186811.

[27] Chaput JP et al. 「ケベック家族研究における成人の太りすぎと肥満の危険因子」. Obesity (Silver Spring). 2009 Oct;17(10):1964-70.

[28]Field AE et al. 「摂食障害になることの家族、仲間、メディアの予測因子」. Arch Pediatr Adolesc Med. 2008 Jun;162(6):574-9.

[29] Chernyak Y, Lowe MR. (ダイエットの動機 「やせたい」と「やせたい願望」は違う)J Abnorm Psychol. 2010 May;119(2):276-81.

[30] Stice E et al. 「自然な減量努力は、女子青年の相対体重の増加と肥満の発症を予測する」 J Consult Clin Psychol. 1999 Dec;67(6):967-74.

[31] Dulloo AG et al. 「ダイエットで太る仕組み:人体組成の自動調節の観点から」 Proc Nutr Soc. 2012 Aug;71(3):379-89.

[32] Keys A et al. (1950) The Biology of Human Starvation. Minnesota: University of Minnesota Press.

[33] [Jason Fung. 2019. The Obesity Code. サンマーク出版. P.78-83]

[34]Nindl BC et al. 「長期間のエネルギー不足後の痩せた健康な男性の身体能力と代謝回復」 Int J Sports Med. 1997 Jul;18(5):317-24.

[35]Lotfi K et al. 「地中海式ダイエットの遵守、5年間の体重変化、および過体重と肥満のリスク」 Adv Nutr. 2022 Feb 1;13(1):152-166.

[36]van Baak M. 「摂食過多および摂食不足時の適応的熱発生」. Br J Nutr. 2004 Mar;91(3):329-30.

[37] Mann T et al. 「肥満の流行」という文脈における公衆衛生の促進:誤ったスタートと有望な新たな方向性」 Perspect Psychol Sci. 2015 Nov;10(6):706-10.

2016.11.22

食事、運動、体重の関係性を間違えている

-

目次

-

<はじめに>

- 「食事と運動」の関係は、専門家にとっては良い言い訳け

- エネルギーを出せば、また戻ってくる

- 『食事が優先している』とは、どういうこと?

<まとめ>

<はじめに>

スポーツをしている人には痩せている人が多いという事実、また現役を引退した後に太ったスポーツ選手などを見ていると『運動=痩せる』という公式ができそうです。

大抵の専門家はこういう見方ですが、運動と体重の関係性は、これほど単純ではないはずです。

今回は、私の理論に基づいて、「食事、運動、体重」の関係性を具体的に説明したいと思います。

1.食事と運動の関係は、専門家にとっては良い言い訳け

まず運動しても痩せなかった人達に対して、医師など専門家は「結局、どこかで食べているのでしょう~」と言うだろうし、カロリー制限しても痩せない人(少なく食べても太ってしまう人)に対しては、「運動不足じゃないですか?・・・」と言いますよね。

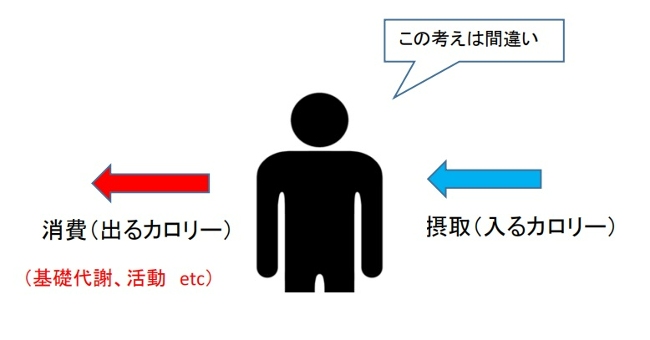

つまり、食事と運動は「入るカロリー/出るカロリー」の関係として考えられていたために、専門家のいろんな口実として利用され、その関係性は深く考えようとすらされてこなかったのではないでしょうか?

2.エネルギーを出せば、また戻ってくる

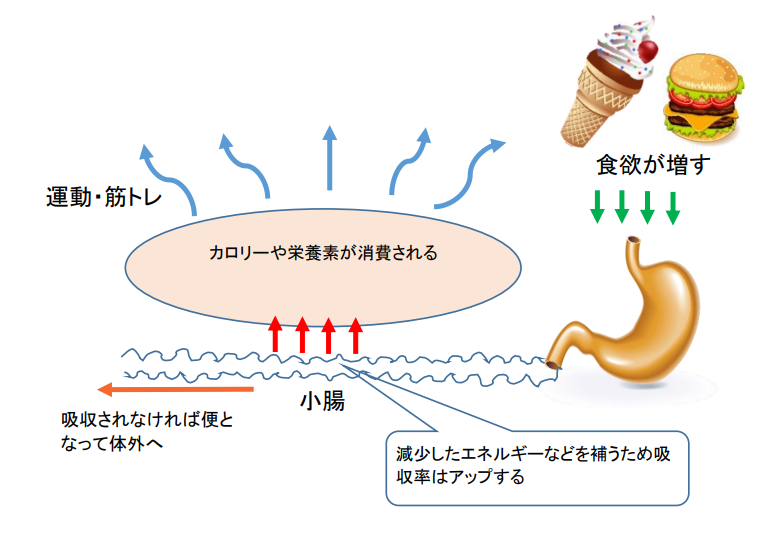

まず、「過食すれば必ず太る/運動をすれば痩せれる」 と考える人は、図-1のように見ています。

摂取と消費が対立する関係で、その大小関係により太るんだ(又は痩せるんだ)と考えます。

<図-1>

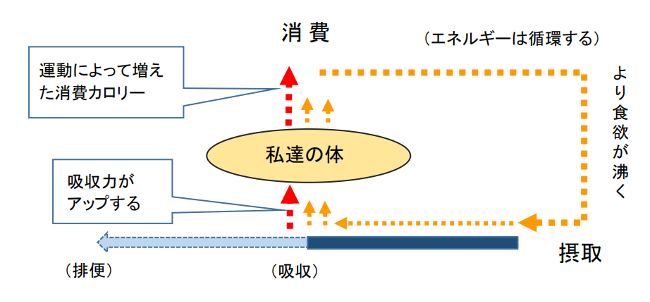

しかし、実際は 図-2のようになるはずです。

私たちが食べる物と体内で使われるエネルギーは、吸収により媒介される為、エネルギー消費が増えれば、吸収率はアップし、ホルモンの変化を通じて食欲がさらに沸きます。

逆に、何もせずに休んでいる時に、空腹でもないのに食べる量や回数を増やせば、吸収率は低下します。

<図-2>

運動をすれば確かにより多くのエネルギーが消費されますが、体の消費されたものを取り戻そうとする逆の調整機能が働きます。

つまり、運動は基本的にエネルギーの循環を活発にし、体に活力を与え、体を強くする(最終的には、エネルギーを蓄え、太る)方向へ作用する力です(特に、筋肉への抵抗運動)。

ただし、太るかどうかは『食事』の摂り方で決まります。常に『食事』が優先しています。

「運動を日常的にしている人は、いくら食べても太らない」という錯覚が生じるのもこのためです。

3.『食事が優先している』とは、どういうこと?

簡単に説明すると、運動することが、体に最終的にエネルギーを蓄えようとするパワーであっても、何らかの消化されない食べ物が常に腸内に残る状態では、結果として腸内飢餓が起こらず、設定体重がアップしないということです。

より詳しく説明するために、パターン別に見ていきたいと思います。

(1)常に運動していて、痩せている

まず、ブリファ氏(「痩せたければ脂肪をとりなさい」著者)が言われるように、「もともと痩せている人がマラソンやサッカーを始め、最終的にはアスリートとなっていくのではないか・・・」[1]と考えた方がひねくれた見方かもしれませんが正しいのではないでしょうか。

その人達は自分が食べても太らないことを知っています。それゆえ、アスリートの多くは栄養バランスのとれた3度の食事と、その他にも栄養補助食品やお菓子なども食べます。

それは我々が運動をしようとする時、「栄養を摂らないといけない」「しっかり食べないといけない」という心理が働くからです。

つまり、元々痩せている人がサッカーやマラソンなどのスポーツを始め、3食バランスよく食べてきたからこそ、腸の飢餓メカニズムが起こらず、同じ体重を長年にわたり維持できるのです。

もちろん筋肉は鍛えられるから、スリムでかつ筋肉がつき、引き締まったボディーになる。

(2)運動しなくなって太る

逆に、仕事はデスクワーク又は軽作業で、最近は運動もしていないからこの数年で3~4kg 太ったという方がおられます。

しかし運動をしないことよりも、食事を抜いたり・軽く済ましたり、炭水化物に偏ったバランスの悪い食事になること、又は食事の時間が不規則になることの方が問題です。これは、腸の飢餓メカニズムが引き起こされやすくなるからです。

今日は一日何もしなくてもいい時や、軽作業をしている時、我々は心理的に「食事を軽くしよう~」としたり、栄養バランスに疎くなる傾向があるのではないでしょうか?

ひょっとしたら、朝食も食べないで出社するかもしれないし、昼食もラーメン・サンドウィッチ・ハンバーガーのような簡単なもので済ませるかもしれない。

この場合、運動時にくらべて、体の栄養を取り込もうとする力は弱まりますが、逆に空腹で長時間過ごせば、腸内飢餓状態はできやすく、長い目で見ると設定体重がアップする可能性があります。

また、スポーツ選手が引退後に、消費するカロリーが減り食べる機会が増えることによって、数キロ太ることもあると思いますが、それはダイエット後にリバウンドするのと同じで、設定体重に戻るメカニズムであると考えます。

もし、3~4年で10キロ以上の体重増加があったというのであれば、上記で説明したように、食習慣が変わったことによる影響の方が大きく、腸内飢餓が引き起こされたことによる体重増加によって説明できると思っています。

(3)運動して太る

格闘家やお相撲さんはもちろん運動していますが、競技の性格上、筋力や体重をアップすることが時として必要になります。しかし格闘家の一部にとっては、3度の食事の他にプロテインなどを摂取しても、筋力や体重が中々増えないという話はよく聞きます。

しかしそれに反して、太りたくないという人達がいとも簡単に太ってしまうのは、何度も言うように、太る(設定体重がアップする意味で)ためには腸の飢餓メカニズムが必要だからです。

バーベルなどを使う強度の高い筋力運動では、体の失われたエネルギーを回復しようとする調整機能は、有酸素運動に比べさらに強力に働きますが、カロリーや栄養をもっと摂ろうとして、毎日4~5時間おきに食事やプロテインなどを摂取すると、未消化物が腸の中に残りやすくなり、結果的に設定体重がアップするのを妨げる可能性があるのです。

<体重をアップするのに理にかなった力士の食事>

お相撲さんは、体が大きく太っているので有名ですが、彼らの食事は伝統的に、1日3回ではなく2回です。しかも脂っこい食事ではなく、消化の良いチャンコ(鍋で肉や野菜を煮込んだ料理)とご飯をたくさん食べます。そのため、彼らの食べた物は消化されやすくなり、腸内飢餓が引き起こされれば、設定値の上昇を示唆する体重増加が起こりえます。

【関連記事】

お相撲さんが太るのも、飢餓メカニズムと言える

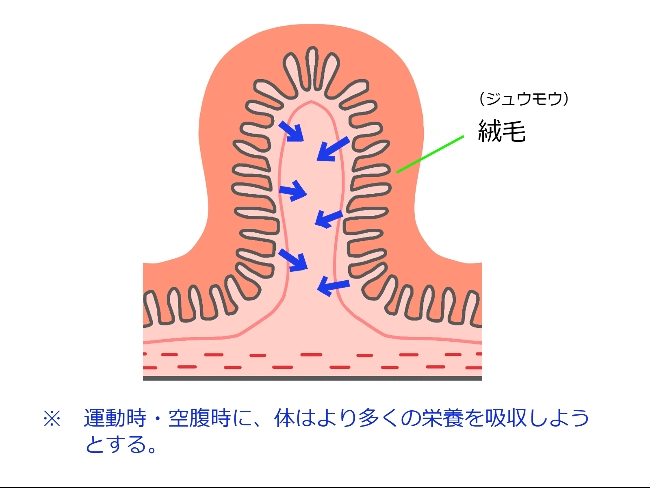

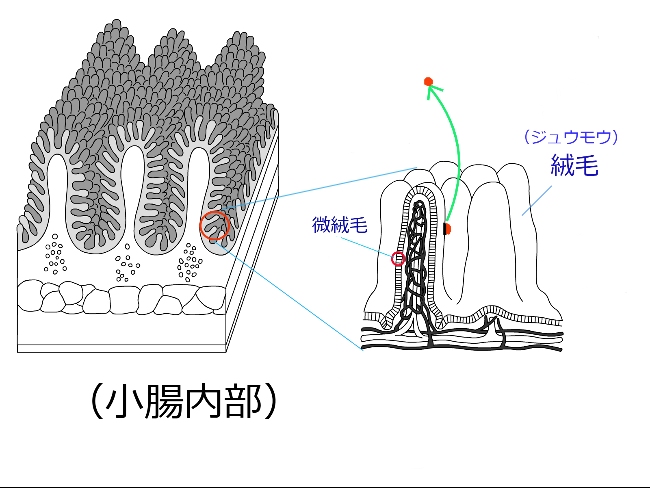

腸内飢餓が誘発された時に体重がアップする仕組みは、以下のブログで詳しく説明していますが、腸の絨毛(じゅうもう)から微細な物質が剥がれることで吸収する面積が広がり、絶対的な吸収力がアップすると私は考えています。

そして、筋力に負荷をかける抵抗運動(特にリフティングなど)を定期的にすることによって、そのメカニズムが通常より加速されるのです。

つまり力士の食事の摂り方と運動は、筋力や体重をアップさせるには、理にかなった方法であると言えます。

【関連記事】

腸の飢餓状態でなぜ太るのか?

まとめ

(1)食事と運動の関係性は、単純にエネルギーが「入る/ 出る」の関係ではない。栄養やエネルギーは腸の吸収により媒介されるため、運動によって失われたエネルギーを取り戻そうとする逆の調整機構が作用する。基本的に、運動(特に強度の高い運動)は体を強くする方向へ、最終的には、太る方向へ働きかける。

(2)しかし優先順位は常に「食事」の摂り方にある。毎日、バランスよく3度の食事を摂ることで、未消化物が腸内に残りやすくなり、設定体重はアップしにくくなる。元々痩せている人達が陸上競技、サッカーなどを始め、バランスの良い食事を3度食べることで、彼らは太りにくく、同じ体型を長年維持できる。

(3)人は何も運動をしない時又は軽い作業時に、食事を抜いたり、または簡単な食事で済ます傾向がある。その場合、体の栄養を吸収し脂肪を貯めこもうとする調整機能は運動時に比べ弱いが、逆に空腹でいる時間が長くなり、腸内飢餓が起こりやすくなる。結果として体重の設定値はアップしやすくなる。

(4)お相撲さんの食事の摂り方と運動は、筋力や体重をアップさせるには、理にかなった方法である。消化の良い食事を沢山食べ、1日2食にすることで、腸内飢餓が引き起こされやすくなる。激しいトレーニングはそれを加速する。

参考文献:

[1] ジョン・ブリッファ. 2014. 「痩せたければ脂肪をたくさん摂りなさい」. 朝日新聞出版. Page 226.

2016.09.29

ダイエットは、運動よりも食事の改善

目次

- 消費するカロリーの僅かな利益

- 食事内容を改善することの方が重要

(1)広告におどらされて

(2)運動を謳うダイエットは、必ず食事指導をしている

<まとめ>

まずは「痩せるためには運動は必要ないとしたら?」を先にお読みください。

上記の記事で「運動が本当に、体重を軽くするのに役立つのか?」という事について見てきましたが、、それについてもう少し詳しく見てみましょう。

1.消費するカロリーの僅かな利益

(「人はなぜ太るのか?」より引用)

"1942年にミシガ ン大学のルイス・ニューバーグが計算したところ、体重 250ポンド(約110kg)の男性はひと続きの階段を上がるのに3kcalを消費する。

つまり「(薄くスライスした)食パン1枚に含まれるエネルギーを消費するために、一続きの階段を20回上がる必要がある」のである。

では、なぜ階段を上がることを止め、パンを抜いて1日を終えないのか?

もしその男性が1日に20の階段を余計に上るとして、その日のうちに1枚のパンと同等の何かを食べない確率はどのくらいだろうか?

(ゲーリ・トーベス. 2013.「人はなぜ太るのか」. Page 57.)

▽その他の専門家たちは、ランニングのような純粋にカロリー消費の増加を狙った有酸素運動よりも、ウェートリフティングやレジスタンス運動で体重を減らせると議論するようになった。

ここでの発想は、筋肉を増やして脂肪を減らすというもので、脂肪と筋肉を入れ替えることで体重は変化しなくても、より健康になるというものである。また筋肉は脂肪よりも代謝的に活発で、より多くのカロリーを消費するため、余分な筋肉は減少した脂肪を維持することに役立つだろう。

しかし専門家たちはこのような議論をするときに、いつも実際の数値を無視した。それは数値が見栄えしなかったからである。

もし私たちが約2キロの脂肪を2キロの筋肉に置き換えたとすると(これはかなりの成果であるが)、エネルギー消費の増加量は1日あたり24kcal である。

この量は、またしてもパン1切れと等価のカロリーについて話すことになり、消費エネルギー量が24kcal 増えても24kcal 分余計に空腹にはならないという保証はない。

そしてまたしても、パンとウェートリフティングの両方をやめておいたほうが楽かもしれないという見解に戻ってしまうのだ。"

(Pages 64-5.)

2.食事内容を改善することの方が重要

ウォーキングやジョギングなどの運動は、慢性疾患の予防や心身の健康の為に必要なのは間違いないと思うのですが、上記「1」で詳しく見たように、"カロリー消費" という観点からはそれほど有効とは思えません。運動で瘦せたという人は、むしろ、食事の改善(栄養バランスや食べる回数などの摂取方法)をセットで行っているのではないでしょうか?

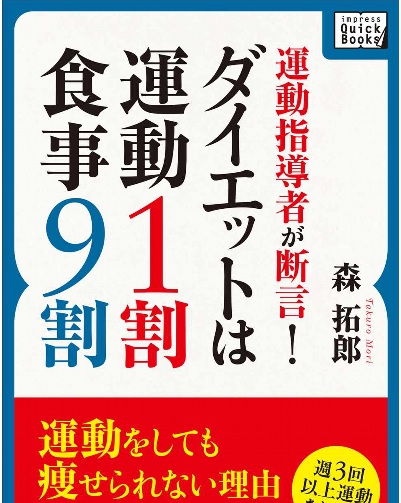

これに関して、運動の専門家が書かれた本がありますので、今回はそれを元に少し深堀りしてみたいと思います。

「運動指導者が断言。ダイエットは運動1割、食事9割」【森 拓郎著】

森さんは自らがフィットネスクラブに5年間在籍し、運動指導者でありながらも、痩せるのには運動だけでは無理だと言われています。

(1)広告におどらされて

(「ダイエットは運動1割、食事9割」より引用)

"運動指導者として沢山のクライアントを見てきました。しかしそこで見たものは、長く在籍しているのに痩せないクラブ会員様、そして何よりそこで働いているのに痩せないスタッフでした。(略)

ダイエットの中心にくるのはあくまで食生活の改善であり、それを支えるためのメンタルも大切になってきます。運動に関しては、それらのウェイトに比べて非常に小さくて、食とメンタルさえ何とかなれば、運動指導を省いてもほぼ良い結果がでてしまうと考えます。

さまざまなダイエット関連の誇大広告に騙され、効果的な運動をすれば誰でも痩せられると、知らないうちに思わされていた自分がいたのも事実です・・・。(略)それはあくまで広告のお話ですから、客を惹きつける誇張であって当然。そのせいで、良識ある一般人の感覚までがおかしくなっている。

(2)運動を謳うダイエットは、必ず食事指導をしている

私の今までの運動指導、ダイエット指導の経験を通して痛感することは、実はほとんどの人は、運動だけのダイエットで結果をだせないということです。

多くのクライアントと接するうちに成果の出なかった人の傾向が見えてきました。彼らは、「好きな物を食べながら痩せたい」「食生活は変えたくない」・・・という食生活に問題のある人ばかりだったのです。

体の痩せるメカニズムを考えると、食事のコントロール以上に効果的なダイエット法はなく、そこに必要な分の運動を足すという考え方が適切です。

巷のダイエット本を手に取ってみても、ある特定の運動法の説明をしていても、食事について少なからず書いてあるものがほとんど。

ダイエット成功者は運動ではなく、食事の改善でやせているのです。(略)

体の綺麗なスタイルは運動がつくり、体重やサイズを減らしたいのであれば、食生活を中心に改善していくという大前提を理解することが必要です。"

(森 拓郎. 2013.「ダイエットは運動1割、食事9割」)

これは私も伝えたかったことですが、運動の専門家の話のほうが、より説得力があると思い引用させて頂きました。

「運動で痩せれる」と謳っている本は、必ず食事の改善についても言及しています。最近の傾向としては、炭水化物・ジャンクフードなどを減らしつつ、肉・卵などの蛋白質、野菜、乳製品などをしっかり食べて運動するという様になってきているように感じます。

しっかり食べて痩せたんだから、運動が体重を減らすことにかなり貢献しているように思われるかもしれませんが、それは誤解です。

食事の習慣を変えることで実は痩せることができ、運動はむしろ痩せた後の筋肉質で引き締まったボディーをつくると考えた方が良いかもしれません。

まとめ

(1) 運動で消費されるカロリーはそれほど多くない。運動はしていてもダイエットで結果を出せない人は、「好きなものは食べながら痩せたい」など、食生活に何らかの問題をかかえていることが多い。

(2) 痩せるためには、バランスの摂れた食事や摂取回数を増やしたりして、毎日の食事習慣を改善することの方がより効果的である。炭水化物の摂取量をある程度減らし、タンパク質・脂質・乳製品・野菜などを増やすことはすことは減量に役立つ。一方運動は、健康の増進、体力の維持、痩せた後の引き締まった体をつくることに役立つ。

(3) 運動が根本的に体重の減少に役立たないのは、「食事・運動・体重」の関係性が間違えて認識されている為である。

【関連記事】 食事・運動・体重の関係性を間違えている

2016.07.29

痩せるのに運動は必要ないとしたら

-

目次

-

<プロローグ>

- 健康のためには良くても、痩せるためにはどうなの?

- 運動の減量効果を疑ういくつかの理由

- エネルギー消費と摂取はリンクしている

- 「運動が減量に効果がない」というエビデンスは無視された

<まとめ>

プロローグ

「人はなぜ太るのか?」 【ゲーリー・トーベス著】より引用

"あなたが晩餐会に招待されたと想像してください。

あなたは夜の特別なメニューの為に、お腹をすかして行こうとします。その為に昼食を抜いたり、お腹をすかせる為にスポーツジムへ行ったり、マラソンしたり、歩いて会場まで行こうとするかもしれない。

私達が体重を減らそうとするときに行うこと、つまり『食べる量(カロリー)を減らす、もっと運動する』ことは、私たちの目的が、お腹をすかせること、食欲を増すこと、もっと食べたい時にとる方法と全く同じである。

今や、「もっと食べる量を減らし、もっと運動をしなさい」という半世紀にわたり繰り返されてきたアドバイスと同時に起きている肥満流行の存在は、それほどの矛盾ではないように思えてくる。"

(ゲーリ・トーベス. 2013.「人はなぜ太るのか」. Page 48.)

1.健康のためには良くても、痩せるためにはどうなの?

(再び「人はなぜ太るのか?」ゲーリー・トーベス著より引用)

“座りっぱなしの行動が、食べる量と同じぐらいに体重の問題の原因になっていることは、今や一般的に信じられている。そして、私たちが太るにつれて心臓病、糖尿病、がんになる可能性は高まるため、一般に座りがちであると信じられている私たちの生活も、今やこれらの病気の原因と考えられている。

定期的な運動は、今日のすべての慢性疾患の予防に欠かせない手段と考えられている。

(略)身体活動が健康のためにはよいという考えは、今や私たちの意識のなかに非常に深く浸透し、健康とライフスタイルに関する異論の多い科学において、決して疑われるべきではない1つの事実だとしばしば考えられるほどである。

しかし、私がここで調査したい問題は、「運動が私たちにとって楽しいものか、健康なライフスタイルに必要なものであるか」ではなく、「運動は私たちが痩せている場合には体重の維持を、痩せていなければ減量を助けるものなのか」である。

その答えはノーのように思われる。

(略)カロリーを消費するほど私たちの体重は軽くなるという一般的な考えは、 究極的には1つの観察と1つの仮定に基づいている。その観察とは、「痩せた人はそうでない人よりも肉体的により活発な傾向にある」ということである。

これには異論がない。一般にマラソンランナーは過体重や肥満ではない。

しかしこの観察は、ランナーが走っていなければもっと太っていたかどうかや、太った男女が趣味として長距離のランニングを終日行うことで、痩せたマラソンランナーに変化するかどうかについては何も語らない。"

(Pages 49-50, 55.)

2.運動の減量効果を疑ういくつかの理由

従来のカロリー制限ダイエットに運動を加えても、あまり減量効果に差異がなかったという研究結果があるのですが、その理由を探ってみましょう。次の5点を挙げたいと思います。

【関連記事】「ダイエットは長期的にはほぼ効果なし」

(1)貧困層での肥満(再び「人はなぜ太るのか」より引用)

"米国、欧州、その 他の先進諸国において、人々は貧しいほど肥満である可能性が高くなる。 貧しいほど、頭脳よりもからだを使って生活費を稼ぐために、肉体的にきつい仕事に就く可能性がより高いことも事実である。

彼らがフィットネスクラブに通ったり、余暇の時間を次のマラソン大会のためのトレーニングに費やしたりすることはないかもしれないが、より裕福な人たちに比べて、彼らは畑や工場で使用人や庭師として、あるいは鉱山や工事現場で働く可能性がはるかに高い。

貧しいほど太っている可能性が高いということは、「日常生活で消費するエネルギーの量が太るかどうかになんらかの関係がある」とする主張を疑う非常によい理由の1つである。

前述したように、もし工場労働者たちや油田の労働者たちが肥満になるのならば、日常生活のエネルギー消費がそれほど大きな違いを生むと想像することは難しい。”

(Page 50)

(2)運動によって、より空腹になる

運動や力仕事をしたとき、デスクワークなどの座った生活よりも「空腹」を感じ食欲が増すというのは、多くの人が実感していることと思います。痩せたいがために運動をしたのに、その後に疲れてチョコレートなどの甘いものを食べてしまい、自らの意思の弱さや「自制心の無さ」を後悔した人もいるかもしれない。

しかし、それらは人間・生き物にとって正しいメカニズムであると考えるのです。この問題については、次のセクション「3」でより詳しく探っていきます。

(3)吸収率がアップする

有酸素運動か無酸素運動かにより、体脂肪減少などの効果は違うと言われていますが、いずれにせよ、運動で一旦消費されたエネルギーは、基本的に戻ってくるはずです。

私達が運動すれば、筋肉はエネルギーを必要とします。運動の強度によって異なりますが、主に血中のグルコース、筋肉に蓄えられているグリコーゲンや脂肪細胞からの脂肪酸などから、エネルギーは生み出されます。

もちろん、エネルギー消費量は一旦は増えますが、その後体は、消費されたものを補うために、より多くの栄養素を食べ物から吸収しようとするため吸収率がアップすると私は考えています。

「吸収率がアップする」というのは分かりにくいかもしれませんが、ひどい空腹の時や運動の後にお酒を飲むと、顔が赤くなったり、普段より酔いが早く回る経験をした人がいるかも知れません。

またお酒の飲めない人であれば、運動後に甘いものを摂取すると、血糖値がいつもより急激に高くなるかもしれません。

(4)その他の時間に動かなくなる

人は運動を増やすと、自然にそれ以外の生活で運動しないようになる傾向があると言われています。

例えば、30分のジョギングを終えた後、その疲れから結局ソファーで数時間くつろいでしまったり、普段よりも活動的でなくなる可能性もあります[1]。

(5)消費される体脂肪は僅か

体脂肪というのは備蓄型のエネルギーですから、すぐには使わないようにできています。ですから、筋肉に負荷をかける強度の高い無酸素運動の場合、開始から15秒程度は筋肉内に貯蔵されたATPやクレアチンリン酸がエネルギー源として使われます。その後、消費しているのは血液中のグルコースや、筋肉に蓄えられている即効型エネルギー源であるグリコーゲンです。

体脂肪が燃えやすいと言われるジョギングなどの有酸素運動でおいて、脂肪燃焼ゾーン(心拍数が最大心拍数の60-69%に保たれる低強度の運動)という概念がありますが、その場合でさえ、消費カロリーのうち脂肪由来は約50%と言われています。30分のジョギングで消費されるカロリーは200kcalだとしても、それがすべて体脂肪の減少につながる訳ではないのです[2]。

3.エネルギー消費と摂取はリンクしている

上記「2」で、運動後に吸収率がアップしたり食欲が湧くこと、運動以外の生活で動かなくなること、について説明しましたが、より科学的な説明を「人はなぜ太るのか」より再び引用します。

(「人はなぜ太るのか」ゲーリー・トーベス著より引用)

“摂取するよりも多くのエネルギーを消費することが、体重の問題を解決し、より体重を軽くすることができるという考えは、まさに熱力学の法則に関する、別の間違った仮説に基づいている。

それは「摂取するエネルギーと消費するエネルギーは互いに影響を及ぼさない」という仮説です。

私達は直感的に、これが真実ではないことを知っているし、動物や人間での研究で1世紀も前にこれは確認されている。

たとえば、自分自身を半飢餓状態におく人たちや、戦争、飢饉または科学実験で半飢餓状態におかれた人たちは、いつも空腹を感じる(不機嫌でうつ状態になることも)だけでなく、無気力でありエネルギー消費量も少ない。体温が低下するため、彼らは常に寒さを感じる傾向にある。それに対し身体活動を増やすと空腹感が増す。運動は食欲を増進させる。

(略)要するに、私達が摂取するエネルギーと消費するエネルギーは相互に依存している。

一方を変えると、他方がそれを補正して変わる。数学者たちは、お互いが独立した変数ではなく、従属変数であると言うだろう。(略)

これと違うことを主張する人はみな、複雑な生命体をあたかも単純な器械装置のように扱っている。

2007年、ハーバード大学 医学部長である、ジェフリー・フライアー(とその妻)は、雑誌Scientific American に「脂肪に燃料を注ぐもの」という論文を発表した。彼らは、食欲とエネルギー消費の密接な関係を述べ、この2つは人間が意識的に変えることができるようなものではないこと、またこの2つの補正の結果が脂肪細胞の増減を示すような単純な変数ではないことを明らかにした。”

(「人はなぜ太るのか」. Pages 88-9.)

4.「運動が減量に効果がない」というエビデンスは無視された

(引き続き「人はなぜ太るのか」より引用)

"結局のところ、私たちが消費するカロリーの量が私たちの肥満度に影響を与えるという考えを支持するエビデンスはごくわずかである。

2007年8月、米国心臓病協会(AHA)と米国スポーツ医学会(ACSM)が身体活動と健康に関する合同ガイドラインを発表した際、このエビデンスをきわめてまずい方法で示した。(略) 彼らは、週5日、1日30分のほどよい精力的な身体活動が「健康を保ち、促進する」ために必要であると述べ た。

しかし、肥満になることや痩せたままでいることに対し、運動がどのような影響を与えるのかという質問となると、専門家たちは「1日あたりの エネルギー消費量が比較的多い人たちは、エネルギー消費が少ない人たち に比べて、時間とともに体重が増える可能性が低いと仮定することは理にかなっている。これまでのところ、この仮説を支持するデータは、特に説得力があるものではない」としかいえなかった。(略)

1970年代後半以後、運動によって体重を維持あるいは減少できるという信念に駆り立てたのは、それが真実であると信じたい研究者たちの欲求と、公にそうではないと認めることに対する彼らのためらいが原因であっ た。

実際のエビデンスを見て「がっかりする」ことは避けられないが、運動に効果がなかったということは「短絡的」 であり、なぜなら肥満の予防と食事制限により減らした体重を維持することに運動が貢献している可能性を無視することを意味するからである。

研究者たち自身は、実際にエビデンスが何を示していようとも、運動と身体活動の推進を続けられる文書や論説の書き方を見つけていた。

一般的な方法の1つは、身体活動とエネルギー消費が肥満の程度を決めるという考えを後押しすると思われる結果だけを論議し、一方でこの見解を反証するエビデンスは、たとえその数がはるかに多かったとしても無視するというものである(現在においてもそうである)。"

(Pages 52, 63-4.)

まとめ

(1)カロリーを消費するほど私達の体重は軽くなるという考えは、「痩せた人は太っている人よりも肉体的により活発な傾向にある」という観察に基づいている。しかし、それを支持するエビデンスは極わずかである。

(2) 「痩せている人は、肉体的に活発な傾向にある」という事実は誰もが認めるところだが、「運動により消費カロリーを増やせば痩せれる」というような単純な問題ではない。その関係性はもっと複雑である。

【詳しく見る】「食事・運動・体重の関係性を間違えている」

(3) 消費するカロリーと摂取するカロリーは相互に連動しており、運動をすれば空腹感や疲労感が増し、食欲は増大する。また摂取カロリーを同じに保ったとしても、運動後に吸収率がアップし、体は消費したエネルギー源、その他の栄養素を取り戻そうとする。

(4) 過体重の問題は、設定体重が高くなっていることであり、運動によるエネルギー消費は一時的な体重減少につながっても、長い目でみると効果的とは言えない。運動と組み合わせて、食事のバランスや摂取方法を改善することのほうが重要である。

【関連記事】「ダイエットは運動よりも食事の改善」

<参考文献>

[1]ジョン・ブリッファ.「瘦せたければ脂肪を沢山とりなさい」. 2014. Page 225.

[2]University of Hawai‘i at Mānoa Food Science and Human Nutrition Program.「Fuel Sources for Exercise」. 2018.

2016.06.26

太った後に、過食し運動しなくなった(怠慢になった)

-

目次

-

<プロローグ>

- 食べ過ぎるから『太った』のではなかった

- 太った後に、運動しなくなった事例

<プロローグ>

「人はなぜ太るのか?」【ゲーリー・トーベス著】より引用

"過食が原因で肥満になる、あるいは過食の結果で肥満になるという専門家たち(大部分だが)は、高校の理系クラスで落第点を取るようなレベルの間違いを犯している。彼らは、私達がなぜ太るのかについて全く何も語らない自然の法則と、私たちが実際に太っている場合におきる現象(過食)を取り上げ、語るべきすべての内容を語っていると思い込んでいる。"(ゲーリ・トーベス. 2013. 「人はなぜ太るのか」. Pages 86-7. )

私もこの意見に賛成です。私のブログの原点もここであり、世界には同じ様に考える研究者が少なくとも数人はおられたことに、少し安堵しました。

まだ『天動説』が常識の16~17世紀に「いや、地球が太陽の周りを動いているんだよ・・・」といっても大半の人は信じなかったであろう。「もし地球が太陽の周りを回っているなら、我々は目が回ってしょうがない・・・」と科学者らは反論したに違いない。だけど、今や地動説が正しいのは誰もが知っています。

同様に、人が太っていくのも「食べ過ぎたカロリーが消費を上回るからではない」と言っても、今は信じない人が多いかも知れませんが、それこそ真実であると言いたい。

1.食べ過ぎるから『太った』のではなかった

”過食するから太るんだ、動かないから肥満になるんだ” ということが言われていますが、それに関係する面白い実験結果があります。

(再び「人はなぜ太るのか?」より引用)

"1970年代初期、マサチューセッツ大学の研究者ジョージ・ウェイドはラット(メス)の卵巣を摘出し、その後の性ホルモン、体重および食欲の関係について研究を始めた。実験の結果は期待通りでラットはガツガツと食べ始め、瞬く間に肥満になった。この実験から、卵巣を摘出したことでラットは過食となり、過剰な脂肪が蓄積し肥満になる。人においても過食が肥満の原因だと結論づけられるだろう。

しかし、ウェイドは卵巣を摘出した後にラットに厳格な食餌制限を行うという第2の実験を行った。卵巣を摘出後のラットには手術前と同じ量の食餌だけが与えられ、過食しないように調整が行われた。その結果は予想を裏切るものであった。

ラットは好きなだけ与えられたときと同じように、速やかに肥満になった。これらのラットは完全に動かなくなり、食べ物を得る必要のある時のみ動くようになった。(~略~)

ウェイドの説明では、ラットは過食で太ったのではなく、卵巣の摘出によりラットは脂肪を貯め込むようになり、それを補うためにラットはもっと食べるか、消費エネルギーを減らすか、又はその両方を行う。つまり原因と結果が逆になっている。

(~略~)

脂肪組織は入念に調整されていて、それが消費しないカロリーを投げ込むような単なるゴミ箱ではない。肥満になる人達は脂肪を制御する方法によってたまたま太ったのであり、その結果として、カロリーを補うために食べる行動(過食)と身体的不活発(怠慢)が引き起こされているのである。(Pages 100-1, 104-5.) (~略~)

<1970年代>

ハーバード大医学部で何千人もの肥満患者に低カロリー食(一日600kcal)の治療法を行ったブルース・ビストリアン(Bruce Bistrian)の言葉。

「減食は肥満に対する処方や治療にはならない。最も目立つ症状を一時的に軽減する方法でしかない。そして、もし減食が治療ではないとすれば、このことは過食が肥満の原因ではないことを如実に示唆している。」"(Page 47.)

▽(ラットの話とは、少し違いますが、私自身の体験談を話します。)私は、激ヤセして30キロ台まで落ちた時、何を食べても胃がつかえるようで食べれませんでした。特に脂っこい食事は最悪でした。太ろうとして頑張って食べてはいたけど、何一つ身につきません。

ある時、消化の良い食べ物(主に炭水化物と少量の肉)だけ食べて、空腹をより感じるようにすれば太れるということに気付きました(腸の飢餓状態)。それで、朝と昼は軽い食事ですますようにし、野菜や脂肪は夕食まであまりとらないようにしました。そうすることで徐々に太っていきました。そして50キロほどになった頃には、身体に筋肉もつき、胃腸の不快感も多少なくなり、以前より楽に食べれるようになっていました。

私の途中経過を知らない人達は「最近、食べるようになったから太ってきたね・・・」と言いましたが、決して食べたから太ったのではなく、『食事法を変えることにより太れる体になり、その後に食べて体重が少しづつ増えたのです。次第に筋肉もつき、食欲が出るようになり、結果として以前より沢山食べれるようになっていた』のです。だから現実は逆です。

これは極端な例を考えると分かりやすいかも知れません。3メートルで250キロの大男がいたとします。その人が私たちの5倍の量の食事をペロッと食べたとしても、『凄く食べるから大きくなったんだ・・・』とは思はないでしょう。むしろ、『大きいからあんなに食べれるんだ・・・』と思いますよね。

(再び「人はなぜ太るのか」【ゲーリー・トーベス著】より引用)

"第二次世界大戦の直前、欧州の医学研究者たちは私同様、 肥満が過食によって起きると考えるのは不合理であると主張した。これは人間を成長させる(身長・体重・筋肉・脂肪)いかなるものも、彼らを過食にさせるからである。

たとえば子どもは食欲が旺盛であるが、消費する以上のカロリーを摂取するから身長が高くなり体重が増えるわけではない。彼らは成長しているから大食い(過食)なのである。"(Page 16)

2.太った後に、運動しなくなった事例

「痩せたければ脂肪を摂りなさい」 【ジョン・ブリファ著】より引用

"運動と肥満の関係を見た場合、長距離マラソン選手やツール・ド・フランスの自転車選手を見れば痩せている人が多いのは事実です。そこで 「運動をすれば痩せれる」と考えます。

しかし子供の頃を思い出してください。

元々痩せている人やそういう体型の人が優秀なマラソンランナーや自転車選手になる可能性が高いからではないでしょうか?

つまり元々痩せている人がたくさん運動するのであって、逆ではないでしょうか?こじつけのように聞こえるかも知れませんが、この考えを支持する証拠があるのです。

▽ある調査で、子供の運動量と肥満を3年にわたり調査しました。そして、運動しない子供ほど体脂肪が多いことがわかりました。これは予想通りですが、この調査は長期に渡って行われたのでその前後を評価することができました。

現実には、先に脂肪を蓄積した(太った)子供が、その後あまり運動しなくなっていきました。

この発見によって、「肥満の子供に運動を促しても、なぜほとんど成功しないのかを説明することができる」と指摘しています。"

(ジョン・ブリファ. 2014.「痩せたければ脂肪を摂りなさい」. Pages 226-7)

▽私もこの意見に賛成ですが、私なりの考えを補足したいと思います。

ブリファ氏の言う通り、「元々痩せている人がマラソンやサッカー選手を志す」と考える方が理にかなっていると思います。そして彼らは、少なくとも自分が食べても太らないことを知っています。だから彼らは躊躇することなく何でも食べるのではないでしょうか?

つまり換言すれば、そんな彼らが、子供の頃からバランスのよい3度の食事を摂ることで、私の言う腸の飢餓メカニズムが起こりにくくなり、適度な筋肉はつきながらも体重が維持されてきたとも言えます(体重の設定値が変化しないことを意味する)。

一方で、ずっと家にいて読書やTVを見て過ごす時、又は事務作業や軽い肉体労働の時、食事まで軽く済ます傾向があるのではないでしょうか?

食事が炭水化物や肉に偏り、昼食にハンバーガー、又はカップ麺だけなんてこともあります。運動していないから、食事のバランスや栄養にうとく(いい加減に)なるのです。もし食事が消化の良い炭水化物などに偏り、空腹を長時間我慢していれば、腸内飢餓が引き起こされ、体重の設定値がアップする可能性があります。結局、長い目でみると体重がアップすることもあるでしょう。

つまり、運動不足や怠慢が直接的に人を太らす訳ではありません。身体活動の強度や量が「何を食べるのか」の選択や食べる量に影響すると考えます。

2015.07.30

ダイエット(カロリー制限と運動)は、長期的にはほぼ成果なし

-

目次

-

- 失敗は必ずしも意思の弱さではない

- 長期的なダイエットの結果は?

- 認知的不協和

ダイエットというと運動と食事(カロリー)制限。

でもこの方法で、すんなり痩せたっていう人に余りお目にかからないですよね。

▼ブル中野さん(女子プロレスラー)も、ダイエットとリバウンドを繰り返されてたのですが、重度の膝の病気がきっかけで痩せることが必要となり、最終的に胃の切除手術を受けられたそうです(2015年6月23日「解決ナイナイアンサー」より)。ブル中野さんも「運動と食事制限では痩せない」と言われています。

▼お笑い芸人の杉ちゃんも、ビリーズブートキャンプで7キロ減量に成功した後、すぐに7キロリバウンドされたそうです。

今回は、従来のカロリーに基づくダイエットが、如何に効果がないのかということを、「瘦せたければ脂肪を沢山とりなさい」「人はなぜ太るのか」という2冊の本から紹介したいと思います。ほとんどが引用になりますがご了承ください。

1.失敗は必ずしも意思の弱さではない

(「瘦せたければ脂肪を沢山とりなさい」ジョン・ブリファ著より)

”肥満の原因についてはいろいろな意見があります。しかし結局のところ、問題の原因はカロリーの アンバランス、つまり摂取するカロリーが代謝と活動によって燃焼するカロリーを上回っているせいだ、という意見がよく知られています。体重問題の解決策は単純に、食べる量を減らして運動量を増やすことにより、そのバランスを回復することだ、という意見もよく聞かれます。

このアドバイスはもっともに思えます。

しかし困ったことに、このアドバイスを採用しても長期的にはたいして体重が減らないことが、大勢の人たちの経験だけでなく科学的研究からもわかっているのです。

ここで出てくるのはたいてい、従来のやり方で失敗する人は意志の力と自制心が足りないのだ、という話です。

しかし実際のところ、カロリーにもとづくダイエット戦略はうまくいかないだけでなく、ごく少数の人以外にはうまくいくはずがないのです。

食べる量を減らして運動量を増やすと、体が減量に抵抗し、そのうちに実は体重が増加しやすくなるおそれがあります。”

(ジョン・ブリファ. 2014.「瘦せたければ脂肪を沢山とりなさい」. Pages 21, 29.)

2.長期的なダイエットの結果は?

(引き続き「瘦せたければ脂肪をたくさん取りなさい」より引用)

“減量努力を始めてから2年以上、対象者をモニターしている研究に限定することで、従来の方法の 長期的成功を評価できます。食べる量を減らして運動量を増やすことによる 短期的な勝利については、わかっている人も大勢いると思いますが、ここで知りたいのは長期的な勝負のことなのです。

<研究1 >

平均年齢36歳、平均BMIが35.0の人たちに、低カロリー食(安定した体重を維持するのに必要な量より1日1000キロカロリー少ない食事)を指示。

一部の人はこの食事制限に加えて、運動として45分間のウォーキングを週に4~5回。

この介入を1年続け、介入終了から1年後、体重を測定しました。

長期(1年以上)の食事制限を始めてから2年後、平均減少体重はわずか2キロ程度です。 定期的な運動を加えても、体重減少は平均でたった約3キロです。

この結果は、多くの被験者の体重に照らすと、よけいに微々たるものに思えます。平均身長の人のBMIが35だとすると、体重は約101キロになります。この体重の人が、つらい食事制限と運動という投資の見返りとして2~3キロの減量に満足するとは、私にはとうてい思えません。

もうひとつ意外かもしれないのは、食事制限を補助するものとして用いられる運動が、減量という目的には役に立たないことです。先程の研究結果から、定期的に運動していた人たちの体重はたった1キロよけいに減っただけであることがわかります。” (P 30-32.)

(引用以上)

(「人はなぜ太るのか」ゲーリー・トーベス著より引用)

“タフツ大学(アメリカ、マサチューセッツ)の2007年のレビュー(1980年以降に医学雑誌に掲載された食事療法の試験に関連する論文の分析)によると、肥満および過体重の患者に対する低カロリー食の処方は、よくても「一過性」、つまり一時的な軽度の減量をもたらすだけである。

典型的な例では当初の6か月間に約4~4.5kgの減量となる。 しかし、1年後に体重は元に戻っていた。

また、今までで最も大規模な試験においてもこれに非常に近い答えが得られている。

その試験は、ハーバー ド大学およびルイジアナ州バトンルージュにある米国内で最も影響力のある学術的な肥満研究施設であるペニングトン生物医学研究センターに所属する研究者らによって行われた。

800人以上の過体重および肥満者を被験者として試験に登録し、4種類の食事群にランダムに割り付けた。4種類の食事は栄養成分(蛋白質、脂肪、炭水化物の割合)がわずかに違っていたが、1日あたり750キロカロリーという大幅な減食を前提としているという点では実質的に同じであった。

食事療法が続けられるよう”徹底的な行動カウンセリング”が行われた。これは減量しようとしたときに、決して受けることのないような専門家からの支援であった。また、カロリーが十分 に低くてもおいしい食事をつくれるように、被験者には2週間ごとに食事計画も与えられた。

試験開始時の被験者たちは平均約23kgの過体重であったが、試験中に平均でわずか約4kg減量しただけであった。

またタフツ大学のレビューで示されていたように、今回も約4kg減量の 大部分は当初の6か月に起こり、被験者の多くは1年後に元の体重に戻りつつあった。

少なく食べること、つまり減食はたとえ効果があったとしても数か月以上は続かないのだから、肥満がめったに治らなくても不思議はない。”(ゲーリー・トーベス. 2013.「人はなぜ太るのか」. Pages 44-5.)

3.認知的不協和

(引き続き「人はなぜ太るのか」より)

”しかし、このような現実がありながらも、専門家たちは減量法の推奨をやめたことがなく、そのような推奨を受けることは、心理学者たちが「認知的不協和」と呼ぶ、矛盾する2つの信念を同時に保とうと努力することから生じる葛藤をもたらすことになる。

たとえば、この分野で最も著名な3人の専門家、ジョージ・ブレイ 、クロード・ブシャール、および W.P.T.ジェームスが編集し、1998年に出版された教科書『肥満ハンドブック (Handbook of Obesity)』を見てほしい。

「食事治療は今なお治療の基本であり、エネルギーの摂取を減らすことは、減量成功の原則であり続ける」と記されている。

一方で、この記述の少し後には、そのようなエネルギーを制限した食事は「効果があまりなく、長続きしない」と書かれているのである。それでは、なぜそのような効果のないものが治療の基本になっているのか? 同書はその説明を怠っている。”(Page 45)