トピックス

2021.05.12

親子の体型が似るのは遺伝か、それとも生活環境か?

-

目次

-

- 養子の体型は「生みの親」に似るのか、「育ての親」に似るのか?

- 別々に育てられた双子の体重は?

- 体重に変化を与える環境要因とは?(私の考え)

- 幼少期の体型が継続する?

<まとめ>

肥満は親から子供に遺伝するのでしょうか?

例えば、小学生の頃のクラスの同級生を思い出してみよう。

100%がそうではないにしても、両親が痩せていれば子供も痩せていることが多く、両親が太っていれば子供も太っていることが多い、というのはある程度想像できる。

ここで問題は、それが遺伝子によるものであるのか、それとも生活環境によるものなのかということである。そのような調査があったのでご紹介します。

1.養子の体型は「生みの親」に似るのか、「育ての親」に似るのか?

(「The Obesity Code」医学博士ジェイソン・ファン著)より引用

”肥満の子にはたいてい肥満の兄弟がいる。肥満の子どもは肥満の大人になり、肥満の大人は肥満の子どもをもつ。「子どもの頃に肥満だった人が、大人になっても肥満になるリスク」は高い。これらは、否定しようがない事実だ。(略)

肥満に悩む者がいる家族は、肥満に結びつく遺伝的な特性を共有している。だが、肥満が社会にまん延したのは1970年代に入ってからだ。人間の遺伝子が、これほど短期間に変化するはずはない。遺伝子が肥満の原因だとすれば、個人が肥満になるリスクについては説明がつくかもしれないが、全国的な肥満の増加の説明にはならない。

家族は同じ環境で生活する。同じようなものを、同じような頻度で、同じように食べる。 また、家族は車を共有し、肥満を誘発するような化学物質に同じようにさらされる。これらのことから「現在の生活環境が肥満の主な原因」だと考える人が多い。(略)

カロリーの摂り過ぎが肥満の原因だと考える従来の理論からすると、食べる量が増え運動量が減る、この『有毒な生活環境』こそがいけないのだと人々の暮らしを真っ向から非難することになる。実際に、私たちの生活習慣は1970年代からかなり変化している。(例:車、TV、PC、ファーストフード、砂糖、高カロリーな食べ物、など)

ゆえに、肥満に関する現代の理論では遺伝的な要素は勘案されないことが多く、主にカロリーの摂り過ぎが肥満につながると考えられている。「食べるのも運動するのも自発的な行動である。つまり遺伝的な要素はほぼ見当たらない」というわけだ。

では、本当に、人間の肥満に遺伝子はかかわっていないのだろうか?”

(ジェイソン・ファン. 2019. The Obesity Code. サンマーク出版. Pages 56-7.)

”遺伝と環境的要因が肥満にどのような影響を与えているのかを調べるには、古典的な方法としては、「養子を迎え入れた家族」を研究してみるといい。

たいてい生みの親の情報は未公開であることが多く、研究者が容易に入手することはできない。だが幸いデンマークで、養子縁組に関する情報が比較的完全な形で残されており、双方の情報も記録されていた。そこでアルバート・J・スタンカード博士は、デンマークで養子になった540人の成人をサンプルとして取り上げ、それぞれ「生みの親」と「育ての親」との比較を行った。

もし肥満に最も影響を与えているのが環境的な要因だとすれば、養子は養父母に似るはずで、逆に、もし遺伝的要素が最も影響を与えるのであれば、彼らは「生みの親」に似るはずである。

その結果、養父母と養子の体重に、相関関係は全く見られなかった。養父母が痩せていても太っていても、養子が大人になったときの体重に違いは出なかったのだ。とても太っている養子がとても痩せている養父母に育てられている事例もあった。(略)

一方、養子を生みの親と比べたところ、全く異なる結果がでた。こちらは双方の体重に一貫した相関関係が見られたのだ。生みの親は育児にほとんど、あるいはまったく関与しておらず、食事の大切さや運動の習慣を教えていない。それにもかかわらず、太っている両親の子供を、痩せている親のもとでで育てたケースでも、子供はやはり肥満になった。(略)

この発見は、研究者にとってかなり衝撃的だった。

カロリーに主眼をおいたそれまでの一般的な理論では、食習慣、ファーストフード、甘いお菓子、運動不足、車の普及、遊び場の不足などの「環境的要因と個人の行動」が肥満を助長する重大事項とされていた。だが、スタンカード博士は、「実際には、肥満と環境的要因は関係がない」という研究結果を打ち出した。"

(The Obesity Code. Pages 57-9.)

2.別々に育てられた双子の体重は?

"環境的な要因を見分けるのに有効な手法として、「別々の環境で育てられた一卵性の双子研究」もある。スタンカード博士は1991年、別々に育てられた一卵性・二卵性の双子と、一緒に育てられた一卵性・二卵性の双子について調査した。

またしてもその調査結果は、肥満研究者たちに衝撃を与えるものだった。

「肥満を決定づける要素のおよそ70%が遺伝によるもの」という結果が出たのだ。

(~略~)だが同時に、これだけ肥満が蔓延しているのは遺伝だけが要因ではないとも言える。肥満の発生率はこの数十年、比較的一定に推移してきた。それが1970年代から急激に広がっている。人間の遺伝子がそんな短期間に変化するはずがない。この矛盾はどう説明すればいいのだろうか?"

(The Obesity Code. Pages 59-60.)

3.体重に変化を与える環境要因 とは(私の考え)

この調査では、生みの親と養父母のデータを比較できたということで、非常に興味深い調査であると思う。しかし、その結果だけで「遺伝子の影響が環境要因よりも大きい」と断言できるだろうか?

著者が言われるように、近年(1970年頃~)の肥満の増加は間違いなく、私達の生活環境の変化(私達が食べている物、不規則な生活)が影響しているといえるだろう。

若い頃スリムであった人でさえ、ある年代から何か(一人暮らし、出産、子育て、仕事のストレスなど)をきっかけに10キロ、20キロと短期間に体重を増加させることがある。ダイエットに挑戦するたびに、体重が増加していく人もいる。

つまり食べ物や生活環境が変われば、体型も変わることがある、ということを私達は知っている。

▽ここで、体重に変化をもたらす『環境の変化』とは何だろうか?

この調査では、別の家庭で子供を育てること、又は双子が別々で暮らすことで、生活環境に変化があったと考えているのだが、この調査には問題がある。

養父母として子供を引き取るくらいの家であれば、ある程度は収入に余裕があり、ある程度バランスの良い食事を1日3回、子供に食べさすのではないだろうか?家庭によって献立や摂取カロリーは違うだろうが、多少食べるものが変化したくらいでは、それは、体重に変化をもたらす「環境の変化」とは言えない。

養父母が痩せているからと言って、同じ食事を摂れば痩せる訳ではないのである。

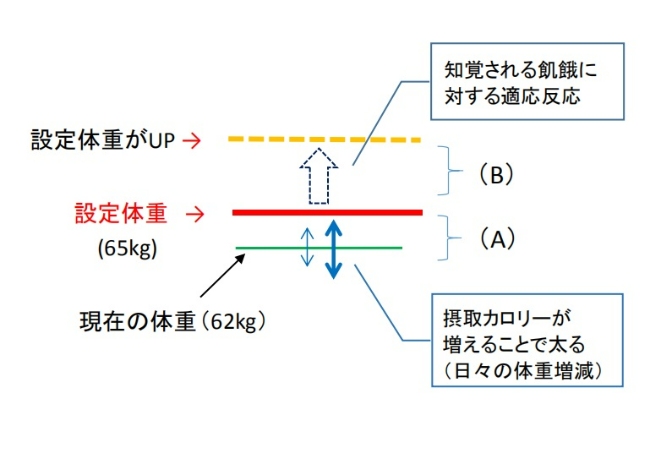

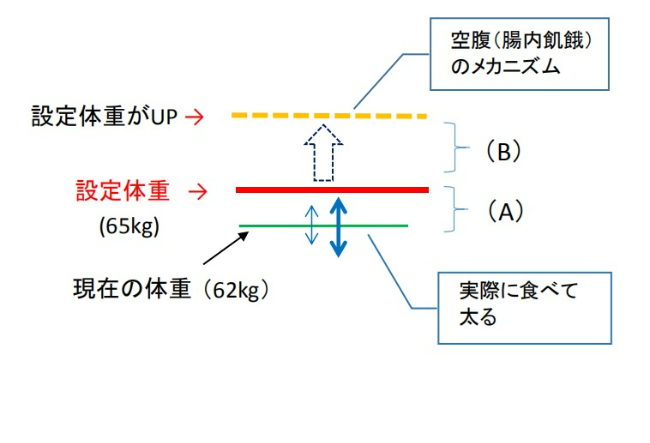

それとは逆に、体重・体型が大きくプラスに変化するのは、設定体重そのものがアップする時 (図-B) だと私は考えており、それは腸内飢餓によって引き起こされるのである。

そして、腸内飢餓の誘発には最低4つの条件が必要であるため、養父母と一緒に暮らしたからといって、設定体重を変化させる訳ではない。

【関連記事】腸内飢餓をつくる3要素+1

日本では過去数十年で、私たちの伝統的な食習慣が失われ、食事の西洋化や働き方の多様性が進んでいる。

その変化の中で、バランスの悪い食事(消化の良い炭水化物、加工食品、野菜不足など)と不規則な生活(朝食抜き、夜遅い食事など)が重なる時に腸内飢餓が引き起こされる可能性が高くなる。

これが私の言いたい、近年の肥満流行をもたらしている「環境的な要因と個人の行動」と言うべきものであって、遺伝的要因ももちろん否定できないが、環境的要因はかなり大きいと考える。

今や同じ家で生活する血のつながった家族であっても、同じ食べ物を、同じ時間に、同じ頻度で食べている訳ではない。

母親があえて別々のものを食べさすことはないだろうが、朝食を食べない子供、夜の遅いお父さん、好き嫌いで野菜などを食べない子供、昼を簡単に済ます主婦など、家族の中でも食べ方が多様化してきているのではないだろうか?

家族の中で一人だけ極端に肥満の子供なども数人見たことがあるが、それは私から言えば、同じ家族であっても体重に変化を与える『環境の変化』の結果と言えるだろう。

4.幼少期の体型が継続する?

ここで1つ注目すべきことは、幼少期(例えば3才~5才頃)の体型(痩せてたり、太っていたり)が大人になっても継続しやすいということだと思っている。小学1、2年の頃の同級生を思い出しても、太っていた女子・男子が(彼らは決して大食いではなかったが)、数十年経っても似たような体型であることが多い。

私の理論から言えば、設定体重が変化していないということであり、この調査においても、設定体重に大きな変化をもたらす環境変化がないのであれば、子供の頃の体型などが基本的に優先されるのではないだろうか?

ただ、幼少期の体型(肥満・痩せ)が何によるものなのか?遺伝なのか、それとも離乳食を含めて、幼少期の食事の与え方なのかは疑問の残るところであった。

まとめ

(1) 遺伝と環境的要因が肥満にどのような影響を与えているのかを調べる「養子を迎え入れた家族」の研究では、養父母と養子の体重に、相関関係は全く見られなかった。一方、養子を生みの親と比べたところ、双方の体重に一貫した相関関係が見られた。また別々に育てられた双子における調査でも、「遺伝による影響がはるかに大きい」という結論に達した。

(2) 多くの研究者はそれまで「環境的な要因と個人の行動が近年の肥満の流行を招いた」として非難していたが、この調査では環境要因よりも遺伝がはるかに影響していると結論づけた。

しかし、私はこの調査には問題があると考える。子供が養父母の元で暮らすこと、又は双子が別々で育てられることは、必ずしも設定体重に変化を与える環境要因とは言えない。

(3)もちろん遺伝の影響は無視できないと思うが、近年の肥満の流行は、私達の食べている物や生活習慣の変化などが組み合わさって起こっていると考えます。体重や体型が大きくプラスに変化するのは、設定体重がアップする時であって、それは腸内飢餓によって起こる。

(4)設定体重に大きな変化がなければ、幼少期の体型が続くのではないかと私は考える。しかし幼少期の体型が何によって決まるのか?遺伝か、それとも離乳食を含めて幼少期の食事の与え方なのか、については疑問に思うところである。

2020.07.07

食べたり食べなかったりする人は、徐々に太りやすくなる

目次

- ダイエット、リバウンドを繰り返す人

- "コロナ太り" という人達

- 「昨日食べ過ぎたから、今日は食事を抜く」 の間違い

- 徐々に太りやすくなる人がやっている日々の行動

【関連記事】→「少ししか食べてないのに太る、とはどういうことか?」

1.ダイエット、リバウンドを繰り返す人

平成28年のFMラジオの放送になりますが、清水翔太さんが出演されていました。

翔太さん:「いや、僕ね凄く "太りやすい体質" なんですよ。お菓子とか食べてると、あっという間に2kgくらい太っちゃって・・・」

司会者:「そうなんですか?その為にやっていることは何ですか?」

翔太さん:「ダイエット、つまり食べないことです。あと、それと運動と・・1~2週間したら、元に戻りますね」

私のブログを読み続けて頂いている方なら、私が何を言いたいのかお分かりかと思いますが、これを「太りやすい体質」というのは間違いです。運動して ”元に戻っている” のではなく、食べて太ったときに ”元に戻っている” のです。”痩せた” のは体重を「絞る」という行為(ボクサーの減量と同じ)です。

2. ”コロナ太り” という人達

(2020年)ある調査によると、コロナウィルスの感染拡大防止のための Stay home(外出自粛)期間に太ったという方が50%以上もいるそうです。(逆に、何割かの痩せた人もいる)

テレビの情報(NHK:「鶴瓶の家族に乾杯」)ですが、あるダンスのインストラクターはこの期間に10キロ以上も太ったそうです。

また私の友人の料理人(和食店経営)も、3キロ以上太りました。彼は普段は朝食も食べず、夜の食事も営業終了後、あまり食べないようにしていたそうですが、この自粛期間は実家でテレビを見て、食べてゴロゴロしていたようです。

この2人の例は「動かなくなり、多く食べると太ってしまう」という典型的な例だと思います。

普段は、仕事の緊張感があり一日中動いており、食事にも気を配り控えめに食べていた。その緊張感がなくなり、運動量が単純に減って、食べる量が増えれば当然体重は増えます。

しかし、それはリバウンドと同じ、設定体重に戻るというパターンです(図ーA)。

3."昨日食べ過ぎたから、今日は食事を抜く" の間違い

「昨日、食べ放題(ビュッフェ)で食べすぎて、一晩で3キロ太った」なんて話もたまに聞きます。

単純に体脂肪がついた分もあるだろうし、食材の胃袋に入っている重量分もあるでしょうが、だからと言って「よし、今日は食事を抜こう」というのは間違いです。

昨日に摂取した食べ物(カロリー)は既に腸を通り過ぎ、便として排出されるのに、今日食べることを我慢すれば、腸内飢餓を引き起こし、長い目で見ると設定体重はアップしていくこともあります。

昨日に摂取したカロリーと、今日摂取するカロリーを相殺しても意味がないのです。

4.徐々に太りやすくなる人がやっている日々の行動

昨今のグルメブームで、美味しそうな食べ物が数多くテレビやSNSで紹介される一方、多くの人が太ることを気にしてダイエットに取り組んでいます。

多くの人は普段はできるだけ食べたい物を我慢し、カロリーの高いスイーツや揚げ物を控える。そしてたまにご褒美に好きなものを食べるのです。

そして一時的に太ってしまった体重を後悔し、「また明日から頑張ろう」と言わんばかりに、”制限系のダイエット” に取り組むのです。

こういうダイエットはほとんど成功しません。

むしろ徐々に太りやすくなる傾向があると考えます。食べたり食べなかったり、ムラのある食生活が「太りやすい体質」となる一歩なのです。

カロリー・糖質の摂取量を減らすために、食事を抜いたり、軽い食事ですませば、あなたは空腹を長時間我慢することになります。それによって一時的に体重を減らしたとしても、油脂や乳製品・繊維質の野菜まで不足すれば、長い目で見ると、腸内飢餓を引き起こし設定体重がアップしていく場合があります。

知らず知らずのうちに、あなたの体重の設定値はアップし、ある時以前の様に食べると、最高体重を更新していたということもあるかも知れません。そして体重が落ちにくくなります。

腸のリズムは朝食で始まり、食べたものは(個人差もあるが)、20時間前後~数十時間で直腸まで送られるために、「昨日食べ過ぎたから、今日は抜く」「2日前に繊維質の野菜は沢山食べたから、今日はいらない」というのは間違いです。

また消化の良すぎる炭水化物と肉などの組み合わせなら7~8時間でも完全に消化されてしまうので、「夜に野菜や栄養のある物を沢山食べるから、朝・昼は軽く質素にすます」というのも良くありません。

太りにくい体になるためには、毎日3回、規則正しくバランスの良い食事を摂るようにすることが、まず第一歩です。

カロリーや糖質のトータルを減らしたくても、多様な食品群からバランス良く摂ることを心掛けましょう。

まとめ

(1) コロナの自主隔離期間に「数キロ太った」と言う人がいるが、ほとんどの場合は、ダイエット後のリバウンドと同じように設定体重に戻るメカニズムで説明できると考える。

(2) 「昨日摂り過ぎたカロリーを、今日は少なく食べて調整する」という考えは、体重を長期的に安定的に保つうえでは間違いである。

(3) 普段はダイエットで食べたい物を我慢して少なく食べ、たまにご褒美的に贅沢するという食べ方も、長い目で見ると太りやすくなる。食べたり食べなかったりという不規則な食べ方は、空腹を我慢しているときに腸の飢餓状態を引き起こし、知らず知らずのうちに、設定体重がアップしていく可能性があるのである。

(4) 腸のリズムは基本的に朝食で始まり、食べた物は20時間前後で直腸まで到達するので、太りたくなければ、毎日バランスの良い食事を3回食べるのが大切である。

2020.05.06

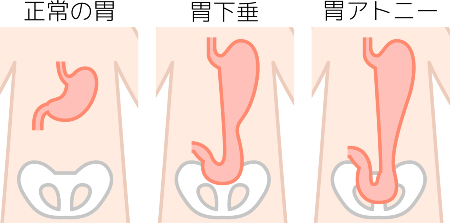

胃下垂の人が太らない、本当の理由

目次

- 胃下垂とは?

- なぜ胃下垂だと太りにくいのか?

1.胃下垂とは?

日本人には胃下垂(いかすい)の人が多いと言われています。

『胃下垂』とは、胃が正常な位置より常に下がっている状態をいい、お腹の壁の脂肪不足や内臓を支える筋肉が低下している痩せ型の人におこると言われています。

症状としては、胃部膨満感や、少量の食事でも満腹感を感じたり、食後の胃のもたれやむかつきを感じることがあります。

私もひどい胃下垂です。普通の人なら、食べるとヘソの上部のお腹が膨れると思いますが、私の場合は、食事をすると骨盤の下がプクッと膨れます。私は、中学生まではガッチリ体型でしたが、バカほど食べ過ぎて痩せた為、胃腸を支える脂肪や筋肉まで減少し、食べた物の重みで胃が垂れ下がったのだと思います。

女子の中には、沢山食べても太らないから「胃下垂になりたい」という人もいるようですが、なぜ胃下垂になると太るのが難しいのか、ということを説明します。

2.なぜ胃下垂だと太りにくいのか?

医師の中には、「痩せているから胃下垂になるのであって、胃下垂だから痩せている(太れない)のではない」と言う方もいます。

しかし、これは完全に間違いです。私に言わせると、「痩せすぎると胃下垂になりやすいし、胃下垂だから太りにくい」と言えます。つまり悪循環というやつです(「絶対的に太らない」という訳ではない)。

▽なぜ太りにくいのかという理由は、私の 『腸内飢餓理論』で説明できます。

胃の蠕動(ぜんどう)運動が低下し、消化が遅れ、食べた物が胃の中に残りやすくなります。痩せすぎの人(症状の重い人)は消化する力も弱いので、胃もたれや満腹感が常にある場合があります。

そして、結果的に腸の中に未消化の食べ物が24時間通して残りやすくなります。

十分に消化できず吸収が低下するというのもあると思いますが、腸の中に常に未消化の食べ物が残る状態では、私の言う、設定体重 (set-point weight)がアップすることはなく、腸の広範囲に渡り未消化の食べ物がある状態は、むしろ痩せる方向に働くのです。

胃下垂で痩せている人が、少しでも太るために、カロリーの高い揚げ物やクッキー、ケーキなどを食べるのは、さらに胃への滞留時間を長くするために逆効果です。

消化がよく栄養のある物を食べ、腹筋などの運動をしていくことで脂肪や筋肉がつき、胃下垂が改善する場合があると考えます。

2020.01.16

昔に比べ、なぜ現代人の方が飢餓状態であると体は認識するのか?

目次

- この50年で、私達の食事はどの様に変わったのか?

- 豊かな農耕時代に太らず、配給制下で太ったピマ族

- 歴史上で新しい食べ物ほど、体には適さない

1.この50年で、私達の食事はどのように変わったのか?

50年前と言えば、万博のあった1970年(昭和45年)、ちょうど私が生まれた頃である。高度成長の真っただ中だったと思うけど、食卓の風景は今(2020)とかなり違った気がする。

私の家は大阪高槻の山間部で農家(シイタケ栽培、米)だった。ニワトリも20羽ほど飼っていた。

朝の食卓には必ずと言っていいほど、ご飯に味噌汁、漬物があり、野菜の煮物や魚の干物などがあった。家族がそろってしっかり食事をしていた記憶がある。パンももちろん食べたけど、うちは父が力仕事だったから、ご飯は毎朝あったな~。

■食事風景が大きく変化した1970年代

私達の食事が徐々に変化していったのは、1970年以降だと思うんだ。

私は子供の頃、あまり連れて行ってもらった記憶はないけど、

マクドナルド(1971年~)、ケンタッキー(1970年~)などのファーストフード店

ファミリーレストラン(すかいらーく1号店:1970年)、牛丼チェーンなどが次々と出店。

セブンイレブン1号店(1974年)、その後コンビニエンスストアが全国に増えた。

カップ麺などのインスタント食品や冷凍食品が増加していった。

給食のパンに慣れた私達は、アメリカの思惑通り、ご飯よりもやパンなどの小麦製品を好むようになり、それに伴い、骨のある魚よりも肉や加工食品を好んで食べるようになった。

固いものよりも、柔らかい物を好むようになり、昔は定番であった、ヒジキや切干大根、金平、おからなども昔にくらべ食べなくなった。

野菜は柔らかくなるまで調理され、肉や魚もミンチやすり身などに加工され、食べやすく消化がよくなった。

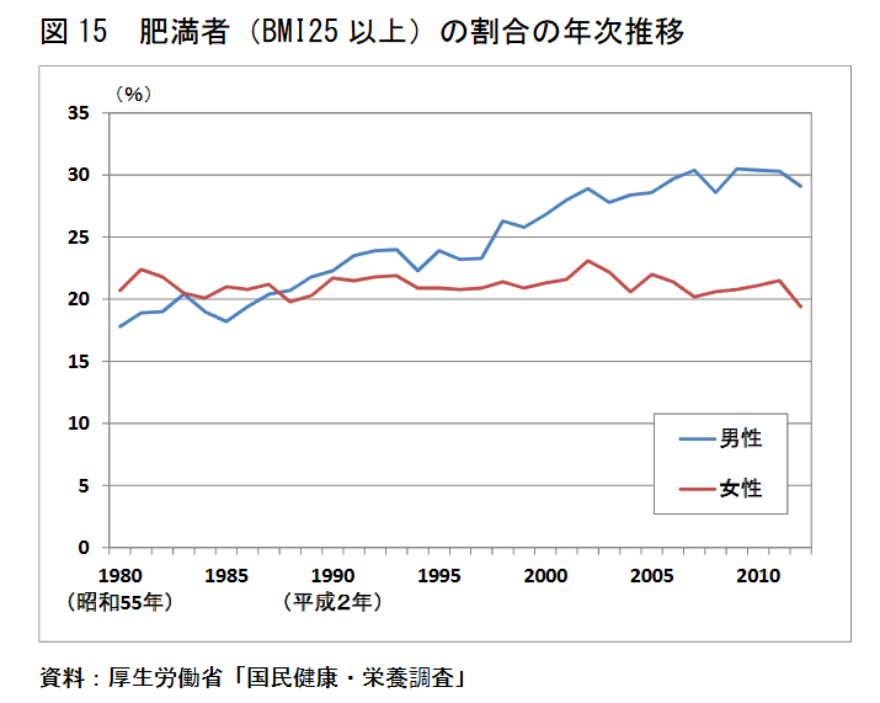

(成人における肥満者(BMI25 以上)の割合は、男性では昭和 55(1980)年以降増加傾向にあり現在3割に達しており、女性では2割前後で推移してきた[厚生労働省資料より])

生活スタイルもデスクワークが増え、夜型の生活、朝食も食べない人が増えた。おそらく世間で肥満が増えていったのは、この頃からではないだろうか?(今では、100キロ級の女性を街中で見ることも珍しくなくなった。)

カロリー摂取量が増えたことが肥満・過体重の原因と思われるかもしれないが、1970年の国民の一日の平均カロリー摂取量は2210kcalであったにもかかわらず、2010年には1849kcalにまで減少しているのである。[1]

(参考文献[1]:香川靖雄, 「時計遺伝子ダイエット」, 2012, P15)

それよりも私の理論との関連で言わせてもらえば、現代の食事は、繊維質に乏しく、消化の良い精製炭水化物、加工された肉・魚製品、ファーストフードなどに偏ることが多い。組合せによれば、容易に腸内飢餓状態を作り出せるのである。

特に、一日2食(朝食又は昼食を抜く)、軽い昼食、遅い夕食などの食習慣の変化、又はダイエットによる食事制限などによって、多くの人が空腹を長時間にわたり我慢している状況下で、腸内飢餓が引き起こされやすくなるのです。

2.豊かな農耕時代に太らず、配給制下で太ったピマ族

同じような状況を説明するのに、配給制化で肥満が増えたピマ族を引き合いに出したい。引用するのは2回目であるが、この部分は非常に重要で、肥満・糖尿病すべての解決のキーとなるだろう。

(参考文献:「人はなぜ太るのか?」ゲーリートーベス著)

ピマ族というアリゾナに住む、アメリカ先住民を考えてみよう。ピマ族は1850年代を通じて極めて成功した狩猟者・農民であった。彼らは罠を仕掛けて獲物を捕まえたりすることに熟練していた。また彼らは、近くを流れるギラ川の魚や貝を食べ、畑ではトウモロコシ、豆、麦、フルーツなども育て、家畜も飼育していた。(略)

しかし1870年までにその地は他の移住者に荒らされ、ピマ族は彼らが言う「飢餓の時代」を生きるようになった。毎日の暮らしは政府の配給に頼っていた。

1901~05年に、この地を訪れた人類学者は、ピマ族が(特に女性)いかに太っていたかについて述べた。

この観察において注目すべきところは、当時、ピマ族が最も豊かな米国先住民族の一つから、最も貧しい民族の一つになったばかりだったということだ。何がピマ族を太らせたにせよ、豊かさとは何の関係もなく、むしろその逆であったように思われる。(略)

なぜ彼らは、豊かな狩猟・農耕時代に太らず、配給になってから太ったのか?

おそらく答えは、摂取した食べ物の種類、つまり量よりも質に問題がある。(略)1900年のピマ族の食事は、その1世紀後に、私達の多くが食べているものと非常に似ていたが、それは量的にでなく、質的にであった。(引用以上)

(ゲーリ-・トーベス, 2013,「人はなぜ太るのか」, メディカルトリビューン, Page 27-9)

【関連記事】→「豊だから太るのか、貧困が太るのか?」

食事の面について言うと、1970年当時の日本人は、現代(2022)よりもいろんなものを食べたと思う。コンビニエンスストアなどなかったし、お母さんの家庭料理が基本で、季節によって異なるいろんな野菜や魚などの食材を食べた。

それに対し現代の食事は(全員ではないが)、消化の良い炭水化物と肉製品がベースで、食べる食材の種類が劇的に減った気がする。普段は多くの人が太ることを気にして空腹を我慢し、たまに贅沢をしてご褒美的に美味しいものを食べる。状況こそ違うが、腸の内部に焦点をあてれば、ピマ族が配給制下で現代食を食べるようになって太ったのと同じであると言える。

3.歴史上で新しい食べ物ほど、体には適さない

(「人はなぜ太るのか?」ゲーリートーベス著)

(「肉を食べるべきか、それとも野菜か?」からの引用)

ある食べ物が人間の食事の一部である期間が長いほど、それはおそらく有益で害が少ない(私たちはその食べ物に適応している)ということである。

そして、もしある食べ物が人間の歴史において新しいものであるか、最近になって大量に摂取するようになった場合、適応する十分な時間がなかった可能性が高く、それは害になる。(略)

ここでの疑問は「私達がおそらく遺伝的に適応している状態とは何か?」ということである。(略)

事実上、私達の遺伝子は、農業を1万2千年前に始める以前に、私達の祖先が採取・狩猟生活者として生きていた250万年の間に作られた。(引用以上)

(ゲーリ-・トーベス,「人はなぜ太るのか」, Page 182)

▽著者は、「炭水化物を大量に摂取する現代の食事は遺伝的に適合しておらず、肉やその脂身を食べることの方が遺伝子レベルでは私達に適合していて害が少ないのではないか」という趣旨でこの文章を書かれたと思う。

私は、飢餓メカニズムを説明するためにこの一節を引用させてもらいます。

もし神様が、『人々が食べ物にありつけない時のために体脂肪を蓄えれる』ように遺伝子の設計図を書かれたとしよう(そう考える方が理にかなっている)。

食べ物がすべて消化された状態をもって『食べ物のない状態』(飢餓状態)とされたのなら、イノシシの肉や木の実、固い細胞壁をもつ野菜、精白されてない穀物などを食べていた狩猟時代・農耕時代は、丸一日食事にありつけなくても腸の内部は完全な飢餓状態にはなりにくかったであろう(腸が7~8mと長い為)。

それに対し、現代のような、すばやく消化される食品(精白された米・小麦、デンプン、加工された肉・魚製品、ファーストフードなど)を多く摂る食事は、わずか半日でも組合せによっては飢餓状態になる場合がある。

すべて判断しているのは腸全体(又は第2の脳と言われる「小腸」)であり、腸の中では、昔よりも現代の方が、「食べ物がない」状態と認識される場合があると私は考える。

最後に

「日本の食文化は世界的に見ても健康的だ」と言われることがあるが、私はそれは最大でも2000年頃までの過去の遺物だと思う。今や伝統的な日本の食事形態は一般家庭から消えつつある気がしている。ファーストフードを食べて育った子供が、今や50代・60代になり、そしてその子供たちが30代になる。こうして約50~60年あれば(約2世代)、いとも簡単に伝統的な料理を食べる機会が薄れていき、食文化が劇的に変化するのだ。

そして食事の移行と共に、かつては多くなかった糖尿病、腎臓病、心臓病、癌、脳卒中などの病気が欧米と同様に増えてきているように感じる。

2019.10.23

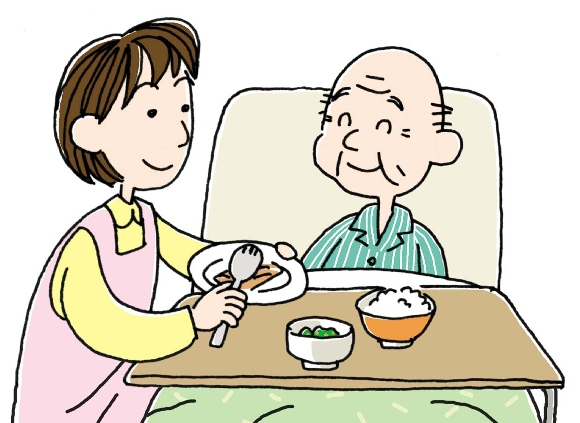

寝たきりなのに、食べても痩せるのは?(病院・介護編)

-

目次

-

- 寝ていれば(動かなければ)太る訳ではない

- 『運動』は太る方向への力、『寝たきり』は吸収を低下させる

- もう一つの原因は『食事の摂り方』

<まとめ>

読者から、「お年寄りや病人がベッドで寝たきりなのに、食べても痩せるのはなぜでしょうか?」「ほとんど動いいていないから、カロリー消費は少ないはずなんですけど・・・」という主旨のメールを頂きました。

今回はそれについて書きたいと思います。

実は私の父も、平成29年の秋に体の硬直化と幻視が出て(私は薬のせいだと思っているのだが)、普通の生活からわずか4か月で「介護5」まで落ちてしまったんです。

昔は「塩をなめても働け・・・」と言っていた父が、今は食べて寝ての繰り返し。

施設での3回の食事は、お粥がベースだけどほぼ食べていますが、体重は、以前は60キロ台だったのが今は40キロ台になっています。(確かにお粥になり糖質なども減っていますが、それ以外の原因を書きます。)

1.寝ていれば(動かなければ)太る訳ではない

このブログを通して何度も言っているように、「カロリーの摂り過ぎ、運動不足が太る原因である」というメッセージそのものが間違っているのである。痩せるために「カロリーを減らしなさい、運動しなさい」というアドバイスがどれほどの間違いをおかして来たかはこのブログで再三説明している通りである。

【関連記事】ダイエット(カロリー制限)は、長期的にはほぼ成果なし

私も若い時に10日ほど入院したことがあるが、朝食も普段なら食べないような量がある。11時半にもなれば昼食が運ばれて来て、お腹もすかないのに、丸々1食ある。夕方5時半になれば「また飯~?」という具合で、何も動いていないのに食事ばかりが運ばれてくる。

もし、動かなければ太っていくのであれば、入院して3回食べている患者はどんどん太っていくことになるが、そんな事はない。普段から仕事で忙しくしていた人やダイエットをしていた人が、動かなくなって数キロ太ることはあるかも知れないが、それは私の言う基本体重(Base Weight)に戻ることを意味しているのです。

2.『運動』は太る方向の力で、『寝たきり』は吸収を低下させる。

『運動』は一時的にカロリーを消費したとしても、最終的にはむしろ太る方向の力です。

一方、病院・施設などで寝たきりになると、これと逆の状態になる訳です。体は動かさない(脳も使わない)から、栄養を摂り込む力(吸収力)は減っていきます。

植物で例えるなら、運動している時は ”太陽があたる” 状態で、寝たきりは ”太陽があたらない日陰の状態” です。その状態で肥料や水をいくら与えても十分に育ちません。

牛乳を例にとって説明すると、寝たきりの人が牛乳グラス1杯を3~5時間おきに飲んだとしても、カルシウムの吸収が増え、骨が強くなるわけではありません。むしろ運動したり、飲んでから何も食べずに8時間、9時間空腹で過ごす方が吸収はアップしていくのです。

以前、引用した部分だけど、もう一度引用させて頂きます。

<「人はなぜ太るのか?」ゲーリ・トーベス著より引用>

肥満治療をする臨床医の多くは、1960年まで、運動により減量できる、また座りっぱなしの生活は体重を増やすという考え方は幼稚だとして退けていた。肥満と治療の専門家ラッセル・ワイダーが行った1932年の肥満に関する講義では、「肥満患者たちがベッドで安静にすることでより多く減量し、その一方、極端に激しい身体活動は減量の速度を低下させる」と語った。

「運動をするほどより多くの脂肪が消費され、減量できるはずであるという患者の理屈きわめて正しいが、体重計が何の進歩も示していないことを見て患者はがっかりする」とワイルダーは述べた。(引用以上)

3.もう1つの原因は『食事の摂り方』

もちろん、70、80歳になってくれば、胃腸(消化、吸収)や体の様々な機能が低下してくると思います。そういう人達が、短い間隔で無理して食事を摂ることは "痩せる方向" にも働きます(もちろん、食欲が旺盛ですぐ空腹になる人は太るかもしれない)。

私が、ダイエットで正しく痩せるためには『空腹をつくらないように、野菜・脂質・肉類などを食べることが必要である』と説明しましたが、その状態になる訳です。以下、2つの点について説明します。

(1)”食べて、すぐ寝る” を繰り返すのが良くない。

まず皆さんも経験があるかも知れないけど、夜寝る直前に食べてすぐ寝ると、朝起きて胃腸がもたれているような経験はないだろうか?これは私の考えですが、立って動いているから、胃がスムーズに蠕動(ぜんどう)運動をして腸に食べ物を送るけど、ずっと寝ていると胃にたまりやすくなるのではないかと思うのです。

つまり胃下垂の人のような感じで、食べ物が胃に残ってしまうのです。胃に前の食事が残っている状態で、次の食事を摂ることを何度も継続して繰り返すと、間違いなく痩せていきます。

(2)脂質や繊維質を多量に摂るのはヘルシーではない

私は、老人ホームで食事をつくる仕事もしていたのですが、栄養士がつくる献立に対しいつも疑問に思うことがある。これも間違ったカロリーや栄養の理論に基づいている。

♦まず1つ目は、油脂を使う料理が本当に多い。

栄養士はカロリーの帳尻を合わすために、朝食から炒め物などを献立に入れることが多い(もちろん、昼・夕食も多い)。

健康な人でも朝から炒め物は食べないだろう。まして、胃腸の弱くなるご老人などに対しては、これらは、食欲を落とすだけでなく下痢などの原因にもなる。

また、ムース食などにしても、ソフトにするために油脂が加えられることがあるが、消化が悪くなり、胃腸の弱ってきた人には健康的とは言えない。

♦2つ目は、毎食たっぷりの繊維質の野菜や海藻類がはいること。

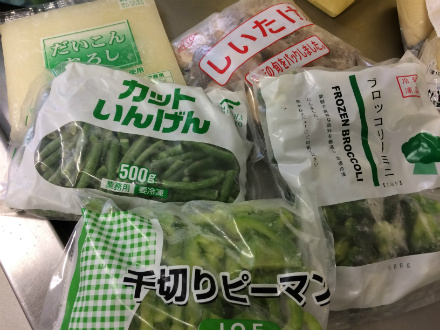

若い人でも食べないような量の野菜・海藻が毎食の献立に入る。特にキノコ、レンコン、ゴボウ、ヒジキ、小松菜、ブロッコリー、インゲンなどは定番である(ほぼ中国産などの冷凍だが)。

これは逆の見方をすれば、ダイエットする人に勧めているような食事なのです。ダイエットをしたい人にとってはヘルシーな食事かもしれないけど、消化する能力が衰えてくる老人に対しては必ずしもそうではない。

自分の意志で「食べたくない」と思う人は適度に残すのでそれほど影響はないが(そのため毎食大量の残飯)、他人の介助で食べるようになると、それも選択できなくなる。

私が30才の頃、祖父が病院に入院し寝たきりだった時、看護師がブロッコリーを口に押し込んでいたのを思い出すが、「なぜブロッコリー食べないといけないんだ・・・」と思っていた。

寝たきりの人のことを考えると、野菜などは少し減らし、消化が良くて栄養のあるもののほうがいいと思うんだ。

まとめ

施設・病院側の都合もあるのだろうが、朝食の提供は大体8時前で、11時半過ぎになると昼食。たった4時間も経っていないのに通常の食事。そして、夕食は5時半から6時前の提供。

胃腸の機能の低下してくる人が、このように短い間隔で油脂や繊維質の野菜をたっぷり摂ることは、体にとって良いこととは思いません。

まして寝たきりになると吸収率が低下し、胃腸の機能のさらなる低下に伴い、胃腸に食べ物がたまりやすくなる可能性があります。

(ある日の昼食)

動いていないから消費カロリーは少ないはずで、「(特に油脂などを中心に)カロリーを増やせば太るはず」という考えは、このブログで何度言っているように間違った理論に基づいています。体の調子が悪くなってきているから ”食べれない" のに、さらに脂質を加えると体調を悪化させる可能性があります(私たちが風邪の時に、炒め物・揚げ物を食べるようなものです)。

カロリーの摂取量よりも、他のいろんな条件が影響することを考慮すべきです。

余談

老人ホームで働いていて思うのは、『食べ残し』の問題に誰も無関心だということ。捨てるのが当たり前になっている。

1~2割の人は完食する人もいるけど、大半の人は年がいくと食べれないのだから、「量を少し減らして質を上げれば」といつも思うんだけど・・・。

栄養士や施設側が量や見た目にこだわるから、同じ料金でドンドン質が低下していっている。

また給食会社なども苦労しているだろうが、わずか1人3食あたり、1300円前後の委託料の中で、材料費や調理師、パートの給与も払わないといけない。当然、中国産の冷凍野菜や、あまり聞いたこともない魚(シイラ、バサ、アブラカレイ etc)、安物の輸入肉などどんどん質の悪い材料にシフトしていく。美味しくないから、お年寄りも食べなくなる。これって私達の未来や環境を考えた時にいいことだろうか?