トピックス

2023.09.09

「いつ食べるのか?」は大事だが、「何を食べるか」と組合わせて考えるべき(時間栄養学)

目次

- 時間栄養学とは?

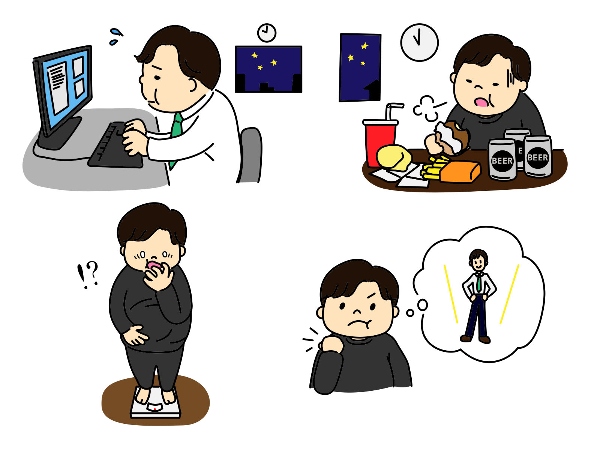

- 近年の肥満増加と、食事のタイミングの重要性

- 私の考え

近年、ますます重要視されている「時間栄養学」ですが、その背景を簡単にまとめました。このブログの最後に、食事のタイミングと私の腸内飢餓理論との関係について説明したいと思います。

1. 時間栄養学とは?

(1) 地球上の生物は、地球の自転によって生じる24時間の明暗サイクルに活動を同調させている。この生物学的リズムは概日リズムと呼ばれ、"およそ1日 "を意味する。体内時計は生物の自然なタイミング装置であり、概日リズムの周期を調節している。近年の研究で、BMAL1、CLOCK、PER、CRYといった時計遺伝子が概日リズムの振動において中心的な役割を果たしていることが判明した[1]。

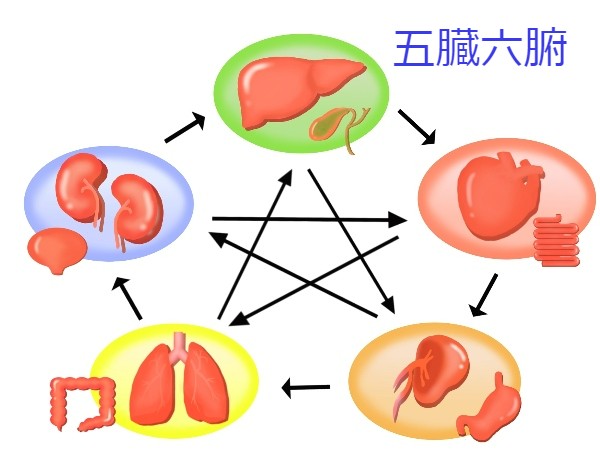

(2) 体内時計には、2種類があります。視床下部の視交叉上核に存在し、光の合図を受け取る「中枢時計」と、全身の臓器や組織などに存在する「末梢時計」である。

光と闇のサイクルや食事摂取のタイミングなど、外部からの刺激は、中枢時計と末梢組織の代謝リズムをそれぞれ同調させるための日々のシグナルとなる。末梢時計は、中枢時計からの同調作用に加え、食事の摂取に大きく反応する[2]。

(3)「時間栄養学」とは、生物学リズムと栄養の間の相互作用、およびこれらの要因と健康との関係を研究するものです。

時間栄養学には、エネルギーの分布、食事の頻度と規則性、食事時間の長さ、およびこれらの要因が代謝の健康と慢性疾患のリスクに対して及ぼす相対的な重要性が含まれます。一日の中の食事のタイミングが代謝の健康と一般的な幸福に大きな影響を与える可能性があることを示す研究証拠は増え続けている[3]。

日本では、2008年に栄養・食糧学会で初めて「時間栄養学」という言葉が使われました。ダイエットに励む人ほど、朝から晩まで頑張って食べる量を減らそうとするが、食べ物やその栄養も摂る時間帯で効果や影響が大きく変わるのです[4]。

2. 近年の肥満増加と、食事のタイミングの重要性

(1) 私達がいつ何を食べるかは、現代社会の中において大きく変化している。

朝食抜きや一日の遅い時間帯の食事など、タイミングを誤った食事パターンが概日リズムを乱し、肥満や関連する心代謝疾患の発症に関与しているという仮説が立てられている[5]。

(2) 一日の早い時間帯又は昼食に多くの割合のエネルギーを摂取する食事パターンは体重増加のリスクを減少させるという3.5 年に及ぶ追跡調査がある[6]。

その一方、人における観察研究では、遅い時間帯にエネルギーの多くを摂取する食事では、報告されたカロリー摂取量や身体活動の違いでは説明できない高い肥満リスクと、食事療法などによる減量の成功率の低下と関連している[7]。

(3) 2022年に発表された短期的研究(ランダム化比較クロスオーバー試験)においては、遅い食事が、空腹感を増大させ、代謝を低下させ、脂肪生成に関与する分子経路に変化を与えるとする報告があるが[8]、長期的にそれらが人を肥満にするかは依然として実証されていない。

(4) これまでの観察研究から、エネルギー摂取量や活動に関連したエネルギー消費量の変化とは関係なく、食事のタイミング自体が体重に影響を及ぼす可能性が示唆される[9]。

シフトワーカーや夜遅くに頻繁に食事を摂る集団に肥満リスクの増加が観察される背景には、エネルギー摂取量の乱れだけでは説明できない多面的なメカニズムがある可能性がある[10]。

3. 私の考え

依然として、「一日の摂取カロリーの合計」が重要視される中で、同じ摂取カロリーであっても、「いつ食べるのか」の重要性が理解され出したのは大きな前進だと思います。そして、タイミング誤った食事が私たちの生物学的リズムを乱すというのは私自身の経験としても納得できるし、時計遺伝子の発見によって今後もこの分野の重要性は増していくと思っています。

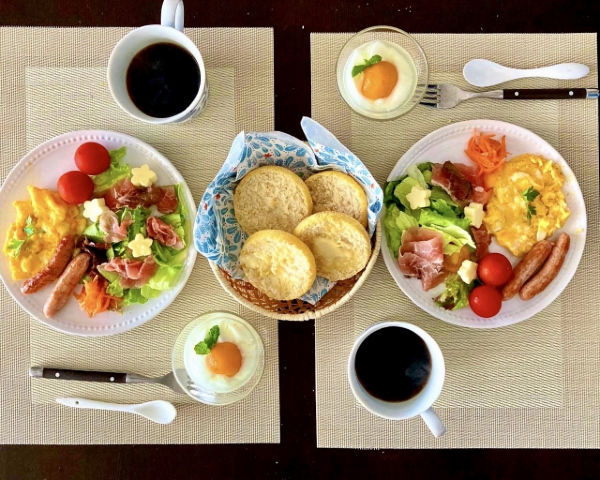

実は私の腸内飢餓理論は、「概日リズム」や「時間栄養」とも関係しているのです。食事を摂ると、胃腸が活発に動き始めるからです。バランスの良い朝食や規則正しい食生活を続けると太りにくくなる理由や、不規則な食生活が肥満リスクの増加につながるのは、私の理論でも説明できるのです。

上記「2」で引用したように、いくつかの観察研究では「遅い時間など誤った時間帯の食事が、カロリーの摂取量の乱れだけでは説明できないような高い肥満リスクと関連している」との考察があるが、私はこのブログを通して説明している通り、肥満自体がもともと摂取又は消費されるカロリー量とは直接関係ないと思っている。

消化の良い精製炭水化物やタンパク質、加工食品に偏るバランスの悪い食事は、不規則な食事のタイミングが重なれば腸内飢餓を引き起こしやすい。その典型的な時間的パターンが、 「朝食抜き」や「夜遅くの食事」 に代表されるのだ。

規則正しい時間帯の食事に戻しても肥満が簡単に治療できないとすれば、それは設定体重それ自体が高くなっているということを意味しています。

【関連記事】

偏食と不規則な生活が腸内飢餓をつくる(3要素+1)

つまり、「いつ食べるか」は大切だが、「何を、どの様に食べるか」も大切で、それらは常にセットで考えねばならないと思っている。カロリー摂取量だけにフォーカスすると、伝統的な食事スタイルや食事のバランス、の大切さを忘れてしまう場合があるのである。

(注:日本の何割かの栄養士は、「何を、いつ、どの様に食べるか」に加えて伝統的な日本の食事形態が健康の維持に大切であるかをしばしば強調するが、その点については全く同感である。)

「時間栄養」のカテゴリーにおいては、(1)朝食、(2)遅い夕食、(3)食べる回数、(4)不規則な食事、の4つの記事に分けて、私の腸内飢餓理論との関係性をより詳しく説明していきたいと思います。

【関連記事】バランスの良い朝食で、太りにくくなる理由

参考文献:

[1]”What is a circadian rhythm?”, MEDICAL & BIOLOGICAL LABORATORIES CO., LTD.

[2] [3]Flanagan A et al., Chrono-nutrition: From molecular and neuronal mechanisms to human epidemiology and timed feeding patterns. J Neurochem. 2021 Apr;157(1):53-72. doi: 10.1111/jnc.15246. Epub 2020 Dec 10. PMID: 33222161.

[4]香川靖雄,「時計遺伝子ダイエット」, 2012, P.28-30.

[5] [6][10]Davis R et al. The Impact of Meal Timing on Risk of Weight Gain and Development of Obesity: a Review of the Current Evidence and Opportunities for Dietary Intervention. Curr Diab Rep. 2022 Apr;22(4):147-155. doi: 10.1007/s11892-022-01457-0. Epub 2022 Apr 11. PMID: 35403984; PMCID: PMC9010393.

[7][8][9] Vujović N et al., Late isocaloric eating increases hunger, decreases energy expenditure, and modifies metabolic pathways in adults with overweight and obesity. Cell Metab. 2022 Oct 4;34(10):1486-1498.e7. doi: 10.1016/j.cmet.2022.09.007. PMID: 36198293; PMCID: PMC10184753.

2022.12.20

カロリー計算:アトウォーター係数が完全ではない理由

-

目次

-

- そもそも Atwater係数 とは?

- 消化は試験管の中で燃やすのとは違う

- 腸内飢餓のメカニズムからの視点

<結論>

<はじめに>

「1カロリーは1カロリーだ」という言い回しがある。

これは、「ブロッコリーでも、ごはん・肉・オリーブオイルでも、摂取源に関係なく、食べた1カロリーは、体内でも1カロリーである」という一部の有識者の考えであり、その考えを体重管理に当てはめると、食べる物は何でもいいから、トータルの1日の摂取カロリーだけを気にすることになる。

もちろん人間の体はそんなに単純ではないし、多くの研究者がこれに警鐘をならしている。

私はこれを説明する上で、体の「内部」で起こる反応(吸収された後)と「外部」で起こる反応(吸収される前)を分けて説明すべきと考えました(注1)。今回は体の外部での問題として、食品ラベルのカロリー表示のベースとなっている、アトウォーター(Atwater) のエネルギー換算係数について考えてみたいと思います。

多くの腸内細菌の学者などが認識するように、胃や腸などの消化器官は体の「外部」であり(腸内悪玉菌が直接体に悪さをしないのも体の外部だから)、私がこのブログで説明してきたこと、つまり「吸収率が重要である」という考えと完全に一致するのである。

(注1:「食事誘発性熱産生」は吸収された後に使われるエネルギーだが、消化に関することなので「外部」の反応としても考えたい。)

1. そもそも Atwater係数とは?

1800年代には、食品を燃やして周囲との温度変化を測定することで食品中の熱量(カロリー)を測定する方法が化学者によって開発されていった。食品を燃やすことは、私たちの体が食品を分解しエネルギーを得る過程と似ていたのである。

食品のカロリーについて私たちが知っていることの多くは、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、コネチカット州ウェズリアン大学のウィルバー・アトウォーターの研究からきていると言われる。彼は、人間の代謝とさまざまな食品のエネルギー含有量を理解することを目的としたさまざまな実験を行った。

彼は、ボランティアの人にいろいろな食べ物を食べさせ、食べ物と排泄物の燃焼熱の差を計算することで、彼はボランティアが吸収したカロリーを概算したのだ。また、アトウォーターは体内では消化されない食物繊維や(注2)、タンパク質が吸収された後にその一部が尿素として尿中に排泄されることを考慮に入れていたとされる。

アトウォーターの実験から120年以上たった今でも、このアトウォーター係数は、すべての食品のカロリー計算の基礎となっている[1]。

(注2:現在は食物繊維なども大腸で腸内細菌による発酵分解を受けて短鎖脂肪酸となり、多少のエネルギーを生むことが分かっている[2]。)

現在、食品メーカーなどで広く使用されている一般的なアトウォーター係数は、1グラムあたり、タンパク質と炭水化物が4kcal、脂肪が9kcal、アルコールは7kcalで、これは食品の種類にかかわらず、すべての食品に適用される。

特定のアトウォーター係数の使用も認められているが、それは食品群ごとに異なる係数が使われている[3]。

また、この係数はその当時のアメリカ人の平均的な日常食を元に作成された数値なので、日本では、穀類・大豆製品・油脂類・動物性食品など主要な食品については、日本人を対象とする研究によって求められた係数が使われているという[4]。

2. 消化は試験管の中で燃やすのとは違う

私達は食べ物を摂取し、それを様々な消化酵素によって、複雑な食物分子を単糖やアミノ酸などの単純な構造に分解し、それを吸収することでエネルギー源を体の中に取り込みます。当たり前ですが、これは実験室内で食品を燃やすのとは全く違うプロセスである。

ロブ・ダン氏(ノースカロライナ州立大学)によると、食品ラベルに記載されるカロリー値は推定値か近似値に基づくもので、正確に反映されたものではないという。

最近の研究では、ある食品から得られる総カロリーを正確に計算するためには、その食品の細胞壁の構造の違い、調理法の違い、異なる食べ物を消化するために使うエネルギー(食事誘発性熱産生)の差、腸内の何億というバクテリアが人間の消化をどの程度助け、逆にカロリーの一部を自分用に盗んでいくのか、といった目まぐるしい要因を考慮しなければならないことが分かっている[5]。

(1) 野菜の中でも消化性に違いがある

野菜と一概に言っても、葉や茎の固さは同じではありません。ある種の野菜の茎や葉の細胞壁は丈夫なのに対し、ホウレン草、キュウリ、レタスなどの野菜は柔らかで90%以上は水分です。

また、同じ種類の野菜であっても、成長するほど細胞壁が固く丈夫になり、消化が困難になる傾向があります。

特にトウモロコシ、木の実のような種子は細胞壁がしっかりしており、食品は貴重なカロリーを細胞壁の内に残したまま、一部が消化されずに体内を通過することができるのです[5]。

米国農務省のジャネット・A・ノボトニーらの研究(2012年)によると、人々がアーモンドを食べるとき、ラベルに記載されている170 kcalではなく、1食あたりわずか129 kcalを摂取することが判明しました。

ピーナッツ、アーモンド、クルミなどナッツ類は、タンパク質、炭水化物、脂肪が同程度の他の食品よりも細胞構造がしっかりしており、その細胞壁が消化を制限していることが証明され始めているのである。アトウォーター係数ではナッツ類の消化率が過大評価されている可能性があるのです[6]。

(2) 調理方法によってカロリーは変化する

またロブ・ダン氏によると、現代のカロリー表示の最大の問題点は、食べ物から得られるエネルギー量を劇的に変化させた食品の調理・加工する方法を考慮していないことだと言われている。

私たち人類は、生の食べ物に火を入れることを覚えた。煮たり、焼いたり、炒めたり、発酵させたり、さまざまな加工を行い、食べやすく柔らかくすることを覚えた。それによって、食品から抽出するカロリーを劇的に増加させたはずである[5]。

さらに工業的な食品加工は、食べ物を高温・高圧の中にさらすだけでなく、空気を加えソフトに仕上げることで、さらにカロリーを吸収しやすくしているとの指摘もある。

例えば、消化の良くないとされるコーンはポタージュに、生のピーナツは焙煎しピーナツバターに加工される。このようにすることで、摂取できる栄養やエネルギーは飛躍的に増加したと考えれるであろう。つまり同じ豚肉でも、すべて同じでない。ブロックで焼くのと、パテにするのとでは消化で使われるエネルギーも、栄養の吸収のスピードも変わってくるのである。

(3) 消化・免疫の為に必要なエネルギー

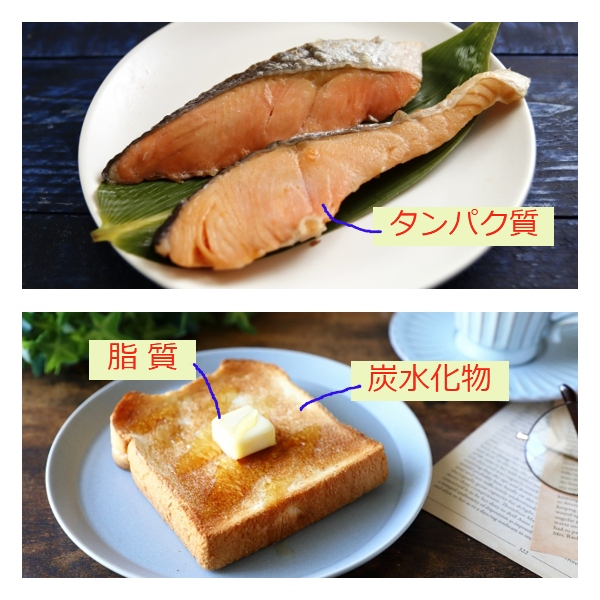

消化に要するエネルギーも同じでないことが研究で明らかになっている。これは食事誘発性熱産生と呼ばれ、タンパク質はアミノ酸に、脂肪は脂肪酸に、炭水化物はグルコースに変換され吸収されるのだが、その際に大きなエネルギーを必要とすることが分かっている。タンパク質が分解される際に、酵素がその緊密な結合を解きほぐす必要があるため、脂肪の数倍ものエネルギーを消化に必要とするそうです[7]。

また全粒粉と精白された小麦でも異なる。2010年に行われた研究では、ひまわりの種、穀粒、チェダーチーズが入った600または800カロリーの全粒粉パンを食べた人は、同じ量の白パンとプロセスチーズ製品を食べた人に比べて、その食べ物を消化するために2倍のエネルギーを消費したことが分かった。その結果、全粒粉パンを食べた人は、摂取カロリーを10%少なくすることができたとい言う[8]。

また日本人や韓国人は文化的に生魚や生肉を食べるのが好きだ。しかし生の肉などは危険な微生物がたくさん潜んでおり、私たちの免疫システムが病原体を攻撃したり、菌を特定したりするためにエネルギーを使うことが判明していると言われる[5]。

生のタルタルステーキよりも、同じ量の火を通した肉の方が消化にかかるエネルギーも少なく、有効となるカロリーが多い可能性があると言われている。

(4) 消化酵素・腸内細菌の違い

牛乳に含まれる乳糖を分解するのに必要なラクターゼという酵素は、ほとんどの赤ちゃんは持っているが、成人になるにつれ分泌が減ると言われている。

またお米やスパゲティーなどのデンプンは調理した後に放置され冷めると、一部のデンプンが再結晶してヒトの小腸では消化されない難消化性に変化することが分かっている(レジスタントスターチ)。

さらに、特定の民族にしか存在しない微生物もいる。例えば、多くの日本人の腸内には、海藻を分解するのに適した腸内細菌がいると言われている。この腸内細菌は、生の海藻に付着していた海洋細菌から、海藻を分解する遺伝子を盗んだものであることが判明している[5]。

(5) 計算方法によって違いがでる

一般的なアトウォーター係数は、当時のアメリカ人の平均的な日常食を考慮して、炭水化物・脂質・タンパク質の消化吸収率を97, 95, 92 %とし、それを補正して、1グラムあたり、タンパク質と炭水化物が 4kcal、脂質が9kcal、アルコールが7kcalとしたものである[9]。タンパク質であれば植物性か動物性かの違いがあるし、炭水化物では単糖か多糖類で代謝可能なエネルギー値が若干異なるが、それらを平均して導かれた値なのである。

その他にも、食品をいくつかのグループに分け、そのグループの代表的な食品について求めた係数をグループ全体に適用する特定のアトウォーター係数もある。

アメリカの食品医薬品局(FDA)では、これらを含め合計5つの測定方法を認めており、食品会社が選択する方法によっては表示カロリーにバラつきがでると指摘する方もいる[10]。そういう曖昧さを積み上げていくと、1日当たりの摂取カロリーは、大きく変わることがありうるだろう。

<この節の総括>

ロブ・ダン氏は次のように指摘される。

(1)アーモンドの例のように、すべての食品ごとに、アトウォーター・システムを修正することは可能である。しかし、その場合、すべての食品ごとに排泄物を再調査する必要があるだろう。

(2)しかしカロリー計算を全面的に見直したとしても、食品から抽出されるカロリーの量は、食品と人間の体や多くの微生物との複雑な相互作用によって決まるため、正確な数値になることはないであろう。とりわけ、消化の過程は非常に複雑であり、誰にでも合う確実なカロリー計算のための公式を導き出すことはおそらく不可能であろう。

(3)それよりも、食べ物から得られるエネルギーについて、人間の生物学的な観点からもっと慎重に考えるべきでしょう。加工食品は胃や腸で簡単に消化されるため、少ない労力で多くのエネルギーを摂取することができます。

一方、野菜やナッツ、全粒粉などは、カロリーの割に消化に労力を要し、加工食品よりもはるかに多くのビタミンや栄養素を含み、腸内細菌を幸せな状態に保ってくれるのです[5]。

3.腸内飢餓のメカニズムからの視点

アトウォーター氏含め当時の研究者・栄養学者は、人々が十分な栄養を摂取できるように尽力されたし、その係数に基づくカロリー計算システムには大きなメリットがある。

しかしそれは一部で間違った形で認識され、今や肥満や体重増加の問題も引き起こしているのではないだろうか?肥満の問題がいつまでたっても解決されない理由は、多くの人が食品のカロリー値にこだわり過ぎているからだ。

どういうことかと言うと、例えば、加工度の低い全粒粉のパンとナッツ、チキンソテーの食事(400kcal)を食べたとしよう。消化にかかるエネルギーなどを考慮した結果、実質的に摂取カロリーを10%少なくできた(360kcal) と仮定して、「360kcal 分の白パンとチキンテリーヌを食べれば一緒ではないか」という議論は全くナンセンスである。

全粒粉のパン、ナッツは消化されない固い繊維質が最後まで残るため、腸内では「食べ物がまだある」というメッセージだが、白い食パンと消化の良いタンパク質などの組合せは、すばやく消化され、私の理論の3要素(+1)の条件を満たせば「食べ物がもう無い」という腸内飢餓のメッセージを小腸を通して脳に送るだろう。

つまり毎日の摂取カロリー合計を減らしたにも関わらず、太る原因となることがある。

▽私はこのブログ全体を通して、設定体重(set-point weight)の違いが「肥満の人と痩せている人の根本的な違いである」ということを説明しているのですが、設定体重が高いことは「腸の吸収効率が高い」ことと関連しており、それは腸内飢餓によってアップします。

そして腸内飢餓を引き起こす重要な要素の1つが「消化力」であるので、消化率も吸収効率も私の理論上は極めて重要である。にもかかわらず、被験者の平均値を元にした数値だけを「全て」と信じれば、それらを無視することになるのである。多種多様な人々の消化率や吸収率は実験に参加した被験者の平均値では語れないと思う。

■アトウォーター係数での吸収率の問題については、以下の記事をご覧ください。

【関連記事】摂取カロリーを単純合計することに意味はない

結 論

アトウォーター係数はその食品がどれだけのエネルギーを含んでいるのかの尺度だが、肥満の問題を扱うには不十分である。消化に要するエネルギーや食品組成などを考慮し、アトウォーター係数をより正確にしたとしても、数値だけで判断するのであれば肥満の問題は解消しないと考えます。

一つの案として、加工度の高い食品に赤マーク、加工度の低いものに緑マークなどをつける「信号機」システムを導入し、消費者に注意喚起してはどうか、ということが一部の研究者の中で提案されているようだが[11]、それには私も賛成である。また、満腹度、噛む回数、消化のスピード(難消化性)などを組み合わせた信号機システムも可能だ。

今、私達に必要なことは、いかにも科学的に見える「カロリー計算」という見かけの正確性から少し離れ、伝統的な食事・食習慣を見直すことではないだろうか。

ロブ・ダン氏も指摘された事と重複するが、伝統的な野菜料理・豆料理・ナッツ・小魚、加工されていない肉・魚、乳製品、発酵食品、全粒粉のパン(ごはん)などを食べることは、カロリー上のメリットだけでは説明ができない。

それらの食品は加工食品よりもはるかに多くのビタミンやミネラルを含み、繊維質は腸内細菌を良好な状態に保ち、適度な満腹感を与え、急激な血糖値の上昇を予防するなど、様々な健康上のメリットを与えてくれるのです。

食べ方によっては、摂取カロリーなど気にせず、痩せることも可能であるはずです。

参考文献

[1]Giles Yeo. 「食品パッケージのカロリー表示は間違っている」. 2021.

[2]Japan Food Research Laboratories. 「食品の熱量について」. 2003 Jul.

[3]The Nutrition Coordinating Center (NCC). Primary Energy Sources.

[4]高田和子. 「摂取したエネルギーの体内での吸収と利用」. 体力科学. 2007. Pages 56, 287-290.

[5]Rob Dunn. 「カロリー計算が間違っている理由を科学が明らかに」. 2013.

[6]Novotny JA et al. 「アトウォーター係数におけるアーモンドの実測エネルギー値との相違」. Am J Clin Nutr. 2012 Aug;96(2):296-301.

[7]Westerterp KR. 「食事誘発性熱産生」. Nutr Metab (Lond). 2004 Aug 18;1(1):5.

[8]Barr SB, Wright JC. 「自然食品と加工食品の食後エネルギー消費量」. Food Nutr Res. 2010 Jul 2;54.

[9]高田和子. 2007.「摂取したエネルギーの体内での吸収と利用」. 体力科学. Pages 56, 288.

[10]Cynthia Graber, Nicola Twilley. Why the calorie is broken. BBC future. 2016.

[11]Richard Wrangham, Rachel Carmody. Why Most Calorie Counts Are Wrong. Harvard University. 2015.

2022.09.25

摂取カロリーを減らすと、体は自動的に消費を減らす

-

目次

-

- 運動以外の「消費エネルギー」は一定ではない

- 摂取カロリーを減らした時に何が起きるのか?

- 摂取と消費は相互に依存している(私の感想)

<まとめ>

以下の記事で、「ダイエット(食べる量を減らす、運動をする)が上手くいかなかった」という研究結果をいくつか見てきましたが、多くのダイエット経験者が感じるのは『減った体重が思ったよりもはるかに少ない』ということではないでしょうか?

【関連記事】ダイエットは、長期的にはほぼ成果なし

今回は単に、『摂取カロリーを減らせば、体にどんな反応が起こるのか』について見ていきたいと思います。これまでに、従来のカロリー制限系のダイエットをしたことのある人にとっては、身に覚えのあることだと思います。ほとんどが引用になってしまうのですが、とても興味深い内容なので紹介します。

1.運動以外の「消費エネルギー」は一定ではない

「The Obesity Code」Dr. ジェイソン・ファン著(2019年)より引用

"私たちは摂取カロリーのことは気にするくせに、「運動以外で消費されるカロリー」のことはほとんど考えない。摂取カロリーを計算するのは簡単にできるが、体全体のエネルギー消費量の計算は複雑だ。

エネルギーがどう消費されるかはホルモンによって自動的にコントロールされるため、私たちが意識的にコントロールできるのは運動によるエネルギー消費だけとなる。

「脂肪の蓄積にこれくらい、新しい骨の形成にはこれくらいのエネルギーを振り分けよう」と自分で決めることはできない。

だから、運動以外で消費されるエネルギーは「常に一定である」というわかりやすい仮説が生まれたのだが、これは完全に間違いである。

基礎代謝量、食事による熱発生効果、非運動性熱産生、運動後過剰酸素消費量、それから運動によって消費されたものをすべて足し合わせたものが、「総エネルギー消費量」だが、この数値は、摂取カロリーやその他の要因で、人によっては50%も前後する。(略)

仮に、私たちが一日に2,000 kcalの化学エネルギー (食べ物)を摂り入れるとしよう。この2,000 kcalはどのような代謝活動に使われるだろうか? 可能性として挙げられるのは、次のようなものだ。

・熱の発生 ・たんぱく質の合成 ・新しい骨や筋肉の形成・認知(脳) ・心拍数の上昇 ・1回拍出量(心臓が1回の拍動で送り出す血液の量)の増加 ・身体運動 ・解毒作用(肝臓、腎臓) ・消化(すい臓、腸) ・呼吸(肺) ・排泄(腸および結腸) ・脂肪の生成

私たちは、摂取したエネルギーが燃やされて熱になっても、たんぱく質の合成に使われてもまったく気にしないのに、ことエネルギーが脂肪として蓄えられるとなると気になって仕方がなくなる。

だが、人間の体が過剰なエネルギーを消費する方法は、体脂肪として蓄えるほかにも無数にあるのだ。"(略)

(ジェイソン・ファン. 2019. The Obesity Code. サンマーク出版. Pages 67, 74-6.)

2.摂取カロリーを減らした時に何が起きるのか?

<ワシントンでのカロリー制限実験>

"1919年、ワシントンのカーネギー研究所で、摂取カロリーを減らしたときにエネル ギーの総消費量がどのように変化するかについての詳しい研究が行われた。

研究対象とな ったボランティアは、1日1,400 kcalから2,100 kcal程度に食事を制限する半飢餓状態におかれ、経過を観察される。これは通常の摂取カロリーより30 %削減された食事である(今日の減量のための食事療法では、ほぼ同じレベルのカロリー 制限が課されている)。

その結果、実験参加者の総エネルギー消費量は 30%も減少し、平均して、実験前のおよそ3,000 kcalから1,950 kcalに減っていた。100年近くも前から、摂取カロ リーは消費カロリーに深く関わっていることが明らかだったわけだ。

<ミネソタ飢餓実験>

その数十年後の1944年~45年、今度はアンセル・キーズ博士(1904~2004年)が飢餓実験を行っている。(略)

ミネソタの実験では、カロリー制限をしている時期と、飢餓状態からの回復期における人間の状態を理解する目的で行われた。(略)

実験内容はこうだ。被験者は平均身長 178センチ、平均体重 68・3キロの健康で、平均的な体格の若い男性36人。

始めの3か月、被験者は1日の摂取カロリーを 3,200 kcalとする、ごく標準的な食生活を送った。次の6か月は半飢餓状態にするため、1,570 kcalのみが与えられたが、目標である体重24%減(もとの体重比)を達成するよう摂取カロリーの調整が行われたため、1日の摂取カロリーを 1,000 kcal未満に制限された男性もいた。

与えられた食事は高炭水化物のものばかりで、ちょうど 戦後の荒廃したヨーロッパで手に入る食べ物と同じようなもの(ジャガイモ、パン、マカ ロニなど)が与えられた。肉や乳製品などはほとんど与えられなかった。加えて、彼らは 運動として週に22キロ歩かされた。

カロリー制限の時期が終わると、3か月間のリハビリ期間に入り、この間、徐々に摂取カロリーを3,000 kcalまで増やしていく。

いったい何が起こったのか。

実験を始めるまで、被験者たちは一日 約3,000 kcalを摂り、消費していた。それが突然、摂取カロリーを1日約1,500 kcalに減らされたことで、体の機能は30~40%のエネルギー削減を余儀なくされ、彼らの体内では混乱が生じたのだ。

- 体温が下がる。その結果、常に寒けを覚える。

- 心臓のポンプ機能が弱くなり、心拍数と1回拍出量が減る。

- 血圧が過度に下がる。

- 脳の認知機能が弱くなる。倦怠感を覚え、集中力が欠如する。

- 動けなくなり、身体活動が不活発になる。

- 髪や爪が生え変わらなくなり、爪が割れ、髪が抜ける。

毎日1,500 kcalしか摂取しないのに、体が毎日3,000 kcalのエネルギーを使い続けたとしたら、いずれ死に至る。当然である。だから、体はエネルギーのバランスをとるため、自動的に1日の消費カロリーを1,500 kcalに抑えようとするのだ。(略)ミネソタ飢餓実験の被験者たちは35・3キロほど体重が落ちる計算だったが、実際に落ちたのは16・8キロだけで、予測の半分以下にとどまった。

そのあと、被験者の体重はどうなっただろうか?

半飢餓状態にあるとき、体脂肪は体重よりもずっと速く落ちていった。体に力を与えるため、体内に蓄積されていた脂肪から先に使われていくからだ。回復期に入ると、被験者の体重はおよそ12週間で元に戻った。だが、体重はその後も増え続け、結果的に実験前の体重よりも重たくなってしまった。(略)

摂取カロリーを減らすと消費カロリーも必然的に減るので、「摂取カロリーを減らせば 体重が減る」という理論の根幹となる仮定条件が、そもそも間違っているのだ。この結論は、これまでに何度も証明されてきた。

それでも私たちは、「今回のダイエットこそはどうか成功しますように」と願い続けている。

うまくいくことはない。カロリー制限をしたり、1回の食事量を減らしたりしても、倦怠感と空腹感を覚えるだけなのだ、と。最悪なのは...減った体重がすべて元に戻ってしまうことである。"(引用以上)

(ジェイソン・ファン. The Obesity Code. Pages 78-87.)

3.摂取と消費は相互に依存している(私の感想)

「ミネソタ飢餓実験」について少し気になった点は、被験者が実験に入る前に食べていた 3,200 kcalが平均体重68キロの人が必要とする1日の摂取カロリーより高い気がした。これをベースに試験開始後のカロリー(1,570kcal)と比較するのは適正なのかということである。

もう一つは、この実験では被験者は肉や乳製品はほとんど与えられなかったということだが、微量栄養素(鉄、カルシウム、銅、亜鉛)やビタミン、タンパク質などは代謝に関わる栄養素もあるし、その不足は様々な病状を引き起こす。つまり被験者に起こった様々な症状は単に『カロリー摂取量』だけの問題ではないはずだ。この点は考慮して欲しい。

しかし、実験の本来の目的、その規模、過酷さを考えるとこのデータは貴重なものであると思うし、尊重しないといけないと思う。

▽私は痩せているのでダイエットはしたことはないが、同じ様な体の反応はもちろん経験がある。

30代の時、京都の和食店で働いていたが、忙しい桜や紅葉・年末の時期は休憩も食事もなしで12時間以上働く時もよくあった。体が疲れているので、無駄な動きはしないようになり、指先は冷たくなる。栄養分や酸素を細胞に運ぶために心臓の鼓動が激しくなる。元気に振舞ってはいても口数は減り、仕事の後の食べ物のことしか考えなくなる。

現在は調理の仕事は辞めているが、健康診断の時(朝食を抜いているので)、私の脈拍数は1分間に35程度の時がある。医者に「低すぎるからペースメーカーを入れた方がいい」と言われたこともあるが、断っている。

私は血液が少ないのは自分が分かっているから、血液を無理に循環させても別のところに歪(ひずみ)が来てしまうのではないかと思ったし、体が無駄なエネルギーを使わないためにワザと代謝を低く調整しているのだとも思っている。すべては、自分の意思とは関係がない。ホルモンのなせる技である。

ゲーリー・トーベス氏が、「人はなぜ太るのか」で説明されたように、私たちはロボットではない。人間を含め動物はすべて命を最優先にするため、脳・心臓・肺・肝臓などをストップさせることはできない。

そのため食事を制限された動物は無意識に不活発になったり、優先度の低い可能なところから少しづつ代謝を減らすと考えるのは妥当ではないだろうか?

摂取カロリーと消費カロリーは、相互に依存している。数学的に言うなら独立変数ではなく、従属変数である。[1]

(引用元: [1] ゲーリー・トーベス,「人はなぜ太るのか」, P.89)

まとめ

(1) 運動以外で消費される(基礎代謝などの)消費エネルギーはホルモンにより自動でコントロールされるが、その値は一定ではない。摂取カロリーを減らせば、消費されるエネルギーも減ることが確認されている。

(2) 1919年、ワシントンのカーネギー研究所で行われた研究では、摂取カロリーが30 %削減されると総エネルギー消費量もおよそ30%も減少した。

(3) 1944年に行われたミネソタ飢餓実験では、被験者たちは摂取カロリーを約3千kcalから約1,500 kcalに減らされたことで、体の機能は30~40 %のエネルギー削減を余儀なくされた。体重減少だけでなく様々な症状が確認された。

(4) 戦争、飢饉または科学実験で半飢餓状態におかれた人たちは、いつも空腹を感じるだけでなく、無気力になり、エネルギー消費量も少ない。体温が低下するため、彼らは常に寒さを感じる傾向にある。私たちが摂取するエネルギーと消費するエネルギーは相互に依存している。

2022.07.15

アトキンス(糖質制限):体重減少の長期的な効果はいかに?

目次

- アトキンスダイエットとは?

- 様々なダイエット法の比較試験

- アトキンス法の長期的な結果は?

- お米を食べるアジア人が痩せているのは?

- 私の考え

<まとめ>

- アトキンスダイエットとは?

1.アトキンス・ダイエットとは?

アトキンス・ダイエットとは、心臓病専門医であるロバート・アトキンス( Robert Atkins )が提唱した低炭水化物ダイエットの一種で、エネルギーとなる「糖質」を制限し、その代わりに「脂肪」をエネルギー源とするものです。初めの2週間は糖質を1日20~25グラムまでに制限し、その後、徐々に増やすことを特徴としています。

[The Obesity Code] の著者であるジェイソン・ファン氏によると、アトキンス博士は1963年当時100キロ近くあり、ニューヨークで心臓病専門医として働き始めたことをきっかけに彼自身が痩せる必要があった。しかし従来のカロリー制限ダイエットではうまく体重を減らすことができず、昔からある低炭水化物ダイエットを試したところ上手く行き、そこで患者にも勧めたそうです。

1972年には『アトキンス博士のダイエット革命』を出版し、この本は瞬く間にベストセラーとなった。

当時、米国医師会では依然として、食事中の高脂肪は心臓病や脳卒中を引き起こす原因と考えられており、高たんぱく・高脂質を許す「低炭水化物ダイエット」は受け入れられなかったそうだ。しかしそれをものともせず、1990年代から再燃した低炭水化物ダイエットの人気を背景に、アトキンスダイエットは一大ブームとなった。

2004年には、2600万人のアメリカ人が何らかの低炭水化物ダイエットをしていると答えている。[1]

2005年前後から、アトキンスダイエットと、かつて標準とされたダイエット法を比較する新しい研究が始まったそうですが、その結果はどうだったのでしょうか?詳しく見てみましょう。

この記事の最後に私の考えを述べたいと思います。

【関連記事】炭水化物が太るのか、カロリーが太るのか?論争

2.様々なダイエット食の比較試験

(【The Obesity Code 】 より引用

"2007年には、『米国医師会雑誌』がより詳細な研究結果を掲載した。この研究では、 当時よく行われていた4つの異なるダイエット法の比較試験が行われた。その結果、ひとつのダイエット法の効果が抜きんでていた-アトキンスだ。

その他の3つ(脂質の摂取量を極めて低くする「オーニッシュ・ダイエット」、たんぱく質・炭水化物・脂質の割合を30:40:30にする「ゾーン・ダイエット」、標準的な「低脂質ダイエット」) は、体重の減少という点については似通った結果となった。

しかし、アトキンスをオーニッシュと比べると、アトキンス・ダイエットのほうは体重が減っただけでなく、全身の代謝もよくなったことが明らかになった。血圧、コレステロール値、血糖値もすべて、大幅に改善していた。

▽2008年に行われたDIRECT試験 (食事介入による無作為比較試験)で、アトキンスはごく短期間で体重を減らせることが、改めて確認された。

イスラエルで行われたこの試験では、「地中海食ダイエット」「低脂質ダイエット」「アトキンス・ダ イエット」の比較が行われた。

その結果、地中海食ダイエットには、体脂肪減少に大きな効果があるアトキンスと同じような効果が見られたが、AHA(アメリカ心臓協会)が標準とした低脂質ダイエットは、屈辱的な結果に終わった―嘆かわしい結果で、被験者は疲れ切ってしまったし、このダイエット法を好まなかった。このダイエット法を支持していたのは、医学研究者だけだった。

(ジェイソン・ファン, 2019,「The Obesity Code」, Pages 178-9.)

3.アトキンス法の長期的な結果は?

引き続き【The Obesity Code 】より

"アトキンス・ダイエットを長期にわたって研究したところ、長い目で見ると思ったほど効果が出なかったのだ(ダイエットは長い目で見なければいけない)。

テンプル大学のゲイリー・フォスター教授が2年にわたる研究の結果を公表したのだが、 その結果は、低脂質ダイエットをしたグループとアトキンス・ダイエットをしたグループ のどちらも体重は減少したが、その後、どちらもほとんど同じ割合で体重が元に戻ったというものだった。(略)すべてのダイエット法の試験に対して徹底的なレビューを行ったところ、低炭水化物ダイエットの利点のほとんどが、1 年後にはなくなっていたことがわかった。

「カロリー計算をする必要がないのでダイエットが長続きする」というのがアトキンス法の大きなウリのひとつだった。だが、食べる物を厳格に制限するアトキンス法 は、従来どおりカロリー計算をしながら食べる方法に比べても、決して簡単ではないことがわかった。

どちらのグループも、ダイエットが続いた期間は同じで、40%近くが1年以内にやめてしまっていた。

後から考えると、この結果はいくらか予想できた。アトキンス法は、ケー キ・クッキー・アイスクリーム、そのほかのデザートなど、甘いものを厳しく制限していた。(略)

どんなダイエット法を信じていようが、こうした食べ物を食べると太るのは明らかだ。 それでも私たちが食べるのをやめられないのは、甘いものを食べると気分がよくなるからだ。アトキンス・ダイエットはこのシンプルな事実を認めないがために、理論的には正しくても失敗してしまったのだ。

何百万人もの人がアトキンス法をやめ、新しいダイエット革命は、一時期だけ流行ったダイエット法のひとつに成り下がってしまった。アトキンス博士が1989年に設立した会社は、顧客離れにより多額の負債を抱え、倒産した。減量の恩恵は続かなかった。

だが、いったいなぜだ? 低炭水化物のダイエット法のもとになった原理は、「食品に含まれる炭水化物は血糖値を最も上げる」ということだった。血糖値が高いとインスリンの分泌量も増える。インスリンが増えることが、肥満の最大原因だ。 こうした事実は、十分に合理的に見える。いったい何がいけなかったのだろう?"

(「The Obesity Code」, Pages 182-4.)

4.お米を食べるアジア人が痩せているのは?

引き続き【The Obesity Code 】より

"炭水化物・インスリン仮説は「炭水化物が太るもとだ、なぜならインスリンが分泌されてしまうから」というもので、この説自体は間違ってはいない。だが、この説は不完全だ。様々な問題点が挙げられるが、「米を主食とするアジア人のパラドックス」が最も顕著な例だ。

ほとんどのアジア人は、少なくともここ50年、精白した米、つまり精製された炭水化物を主食とした食事をしている。それでも最近まで、 アジアの人々が肥満になるのは極めて稀なケースだった。

1990年代末に行われた調査では、日本の炭水化物摂取量 はイギリスやアメリカと類似しているが、糖分の摂取量ははるかに少ない。炭水化物の摂取量が多いにもかかわらず、中国と日本の肥満率は、つい最近まで非常に低い値だった。(略)

よって「炭水化物・インスリン仮説」は正しくないことになるが、ここには明らかに何か他の要因がある。炭水化物の摂取量だけが問題ではなかったのだ。

精製された炭水化物そのものよりも、「糖分」のほうがはるかに肥満の原因になっているのかもしれない。「食べるのが米か小麦かによって大きな違いが出る」という説も考えられなくもない。アジア人は米を食べることが多いが、西洋社会で食べる炭水化物は精製された小麦粉やトウモロコシ製品だ。(略)

これでは、パズルの肝心な1ピースが欠けたままだ。"

(「The Obesity Code」, Pages 184-8.)

5.私の考え

お米か小麦かという話が出たので、まずこれについて少しお話したいと思います。

Dr. Fung氏が指摘されるように、炭水化物の量だけが問題ではない。お米か小麦かと言えば、お米の方が一般的に消化が遅いため、私の理論上は、小麦より太りにくいと言えるかも知れない。

近年の日本における肥満率の増加は、消化の良い炭水化物や超加工食品、バランスの悪い食事、不規則な生活リズムが大きな要因だと思っている。

そしてそれらは、私の腸内飢餓理論の「3要素+1」によって説明できると私は信じています。

(不規則な生活リズム)

<なぜアトキンスもリバウンドしたのか?>

これまでのどんなダイエット法でもリバウンドはつきものですが、リバウンドしないためには、設定体重(set-point weight) そのものを低くしないといけないと考えています。その方法については、以下の記事をご覧ください。

今回のリバウンドについて言うと、必ずしもアトキンスを含め「糖質制限ダイエットに効果がない」ということにはならないと思っています。正しく痩せるための方法としては一番近いと思っています。しかし、「血糖値・インスリン」にフォーカスしすぎると、もう一つの大事なポイントを見失ってしまうのです。

どういうことかと言うと、(この研究の詳細は分かりませんが)私は糖質制限ダイエットのポイントは、糖質を減らすことだけでなく、「繊維質の食品や肉・脂質・乳製品などの消化に時間のかかる食品をいかに増やすか」だと思っています。

未消化の食べ物が腸内に多く残ることで満腹感が持続し、空腹感が減る。長期的に見ると吸収率が低下すると思っています。特に、油脂は減らすべきではなく、毎食そして間食でもしっかりと摂るべきです。

糖質を厳しく制限すれば、痩せるスピードは早まるでしょうが、スイーツなどの甘い物をそこまで厳格に禁止する必要もなかったのではないでしょうか?大切なのは無理せず、持続できることです。

<参考文献>

[1]ジェイソン・ファン, 2019,「The Obesity Code」, Pages 171-6.

まとめ

(1) 1990年代の低炭水化物ブームの再燃をうけて、アメリカでは2000年代の初めに、アトキンスダイエットは一大ブームとなった。短期的に見れば、アトキンス法では体重が減っただけでなく、血圧、コレステロール値、血糖値などすべての数値が、大幅に改善していた。

(2) しかし、長期的な研究では、被験者は低脂質ダイエットなどと同様にリバウンドし、実験終了から1年後には低炭水化物のすべての利点は失われていた。Fung氏は「炭水化物・インスリン仮説」は不完全な理論であるという。炭水化物の摂取量そのものが問題ではなかった。

(3)(私の考え)体重の設定値 に変化がない場合、基本的に元の食事に戻せばリバウンドは起こりうる。正しく痩せるためには、体重の設定値そのものを下げる必要がある。

(4) 糖質制限ダイエットのポイントは、分泌されるインスリン量のコントロールだけではない。

精製炭水化物を減らすと同時に「繊維豊富な食品や、消化に時間のかかる食品の摂取をむしろ増やす」ことが大切です。未消化の食べ物が腸内に多く残ることで、満腹感が持続し、空腹感が和らぐ。長い目で吸収率が低下していくと考えます。

2021.09.30

貧困層における、低栄養(痩せ)と肥満の共存は矛盾していない

目次

- 栄養不良と肥満の事例

- 私達はどうすればいいのか?

- 低栄養(低体重)と肥満の共存はありうる

大部分は本からの引用になりますが、最後に私の経験との関連について述べます。

【関連記事】→ 豊かだから太るのか、貧困が太るのか?

1. 栄養不良と肥満の事例

(「人はなぜ太るのか?」より引用)

同じ集団に存在する肥満と栄養不良、または低栄養(カロリー不足)の組み合わせは、今日の専門家たちが何か新しい現象であるかのように語るも のであるが、実はそうではない。80年前にはすでに1つの集団に栄養不足(低栄養)が肥満と共存している状態があったのである。

(ゲーリ・トーベス. 2013.「人はなぜ太るのか」. Page 32)

(1930年代:ニューヨーク,マンハッタン)

1934年、ヒルデ・ブルッフという若いドイツ人の小児科医が米国、ニューヨークに移住した。彼女はそこで肥満の子供の数に驚愕し、後に「肥満の子供たちが、診療所だけではなく、街頭、地下鉄、そして学校にあふれていた」と記している。

しかし、これは1930年代中頃のニューヨークでのこと。

今日私たち がファストフードと考えているケンタッキーマクドナルドの1号店が生まれる20年も前のことであり、 スーパーサイズ や高果糖のコーンシロップが登場する半世紀前だった。

さらに重要なことは、1934年は大恐慌のどん底であり、炊き出し、パンの 配給、そして空前の失業の時代であったことである。

米国の労働人口の4人に1人が失業者で、米国人の10人に6人が貧困状態にあった。ブルッフや仲間の移住者たちが、地域の子供たちの肥満の多さに驚かされたニューヨークでは、子どもの4人に1人が栄養不良といわれていた。こんなことがありうるだろうか?

ブルッフによれば、これらの子供たちが食べる量を減らして体重をコ ントロールしたり、少なくとも今までより食べる量を減らすことを考えながら人生を過ごしたにもかかわらず、結局、太ったままであったということはまぎれもない事実だった。(Pages 10-11)

(1930年代、スー族)

シカゴ大学の2 人の研究者が米国先住民の南ダコタに住むスー族を研究した。彼らは「住むのにふさわしくない」掘っ立て小屋に、しばしば1部屋に4~8人の家族が住む状況にあった。子ども32人を含む15家族は「おもにパンとコーヒー」で生活していた。これは私たちの想像を絶するほどの貧困である。

それにもかかわらず、現在、肥満の流行のまっただ中にある私たちの肥満率と彼らには大きな差がなかった。シカゴ大学の報告には、居留地の成人女性の40%、男性の25%、子どもたちの10%が「もれなく肥満と定義されるだろう」と記されている。

研究者の一人(フルデリカ)が「少なからぬ怠惰」 と呼んだ居留地での生活が彼らの肥満の原因であった可能性もあるが、研究者たちはスー族において別の関連する事実に注目した。

それは成人女性の5分の1 、男性の4分の1、 子供たちの4分の1が「極端に痩せていた」ことである。

居留地の食事の多くは政府の配給に頼っており、カ ロリーと蛋白質、必須ビタミン類とミネラルが不足していた。これらの食事の栄養不足の影響を見逃すわけにはいかない。研究者らは「統計をとったわけではないが、何気なく観察しただけでも、これらの家族の間で虫歯・O脚・ただれ眼・失明が高い頻度で存在することに気付かないわけがなかった」と報告している。(Page 31)

(ブラジル、サンパウロにて)

これは2005 年に医学雑誌に掲載されたジョンズホプキンス大学、栄養センター長である、ベンジャミン・カバレロの論文「栄養の矛盾-発展途上国における低体重と肥満」からの抜粋である。

カバレロはブラジル・サンパウロの スラム街にある診療所を訪問した経験を述べている。

彼は、待合室の様子について「慢性低栄養の典型的な症状を示す、痩せて発育を阻害された幼い子供を連れた母親たちであふれていた。発展途上国の貧しい都市部を訪れてこの光景に驚く人たちは、残念ながらほとんどいないだろう。しかし驚くなかれ、これら栄養不良の幼児を抱く母親たちの多くが肥満なのである」と記した。

もし私達が、母親たちの肥満は食べ過ぎが原因であると信じ、子供達がやせて成長が止まっているのは十分な食物を与えられていないからだと理解するなら、子供達の成長に必要なカロリー(栄養)を母親が余分に食べていたと仮定することになる。

言い換えれば、母親たちは、彼女たち自身が過食するために、子供たちを意識的に飢えさせようとしていたことになる。これは私たちが知る母性行動の すべてに反する。

カバレロは次にこの現象が示唆する問題点について、

「低体重(低栄養)と肥満の共存は公衆衛生上の計画に対する挑戦を突きつけており、それは低栄養を減らす計画の目的が、明らかに肥満予防の計画と相反するからである」と説明した。

簡単にいえば、肥満を防ごうと思えば、人々が食べる量を減らさなくてはならないが、低栄養を防ごうと考えれば、食物の供給を増やさなくてはならないということだ。私達はどうすればよいのか?(Pages 38-9)

2. 私達はどうすればいいのか?

(引き続き「人はなぜ太るのか?」より引用)

1970年代の初期、栄養学者と研究熱心な医師たちは、これらの貧しい集団における重度の肥満に関する観察を議論し、時にその原因について偏見なく論じた。

英国からジャマイカの糖尿病専門家へと転身したロルフ・リチャーズは1974年に(肥満と貧困に関し)「先進国での高い生活水準と比べて、西インド諸島に存在するような比較的貧しい社会に見られる高い肥満率を説明することは難しい。

これらの地域において栄養不良と低栄養 は生後2年間によくある異常で、ジャマイカの小児科病棟への入院のほぼ 25%を占める。低栄養は小児期初期から10代はじめまで続く。女性の集団では、肥満は25歳からはっきりと現れ、30歳以上では肥満率が非常に高くなる」と論じている。

リチャーズのいう「低栄養」は十分な食物がなかったことを意味する。生まれてから10代はじめまで、西インド諸島の子どもたちは極端にやせていて、成長は足踏みした。彼らにはより栄養のある食物ではなく、より沢山の食物が必要であった。

それから肥満が現れ、これは特に女性に顕著で、彼らが成年に達するにつれ急加速した。これは1928年にスー族で、またその後チリで観察された組み合わせで、同じ集団や同じ家族内で栄養不良と肥満が共存していた。

肥満を「一種の栄養失調」と呼ぶことに、道徳的判断、信条、過食と怠惰への遠回しな皮肉は込められていない。

それは単に食料供給に何か問題があるといっているだけで、私達にはそれが何なのかを突き止める義務があるのかもしれない。

同じ集団や家族の中でさえも起きる低体重と肥満の共存は、公衆衛生上の計画に対する挑戦を促すのではない。私達の肥満および過体重の原因に関する信念に対して挑戦状を突き付けているのである。

(Pages 38, 40)

3. 低栄養(低体重)と肥満の共存はありうる

<低栄養と肥満について>

まず、「低栄養と肥満は矛盾したメッセージではない」ということを私の経験に基づいて説明したいと思います。

繰り返しになりますが、私が30キロ台に激ヤセした中で、初めは高カロリーの食べ物をたくさん食べていたけど全く太ることができず、ある時、腸全体を飢餓状態にすれば太れるということに気が付いたんです。

一番飢餓状態を作りやすくするのが、消化の良い精製された炭水化物(ごはん、食パン、うどん、デンプンなど)と良質のタンパク質を少しだけ食べること(そして、その他の物を食べないこと)でしたが、エネルギーやその他の体に必要な栄養が不足してフラフラになっていました。

逆にミネラルやタンパク質などの栄養を補うために牛乳や卵、野菜、豆、小魚などの食品を摂ると、栄養の状態は一時的に回復しましたが、それと同時に、それ以上太ることもありませんでした。私の場合は消化できなかったからです。

つまり食事に対する、消化の良い精製炭水化物の比率が高いほど(量ではない)、繊維質の野菜や脂質、その他の消化の良くない食品が少ないほど、腸内飢餓が起こりやすく、設定体重がアップする可能性があります。

ビタミンやミネラルの欠乏によって病気が引き起こされるというのは確かに考えられますが、低栄養と肥満は矛盾したメッセージではないのです。

<低体重と肥満の共存について>

またカバレロ氏の言及された『貧困層での低体重と肥満の共存』について説明すると、同じグループで同じものを食べたとしても、体の中においては異なる結果になる場合があります。

腸の中ですべて消化した人は、私の腸内飢餓 理論により設定体重が徐々にアップし、最終的に肥満になるかもしれません。

しかし、同じように食べたとしても、すべて消化できなかった人は低栄養で痩せたままです。ほんの少しの消化されない食べ物が腸内に残るだけで、腸内飢餓は起きにくくなるのです。(特に、極端な痩せの状態は消化する能力まで低下させるので、腸内飢餓を引き起こすのがさらに難しくなる。)小さな違いが時に大きな結果の違いにつながります。

▽また現代に当てはめると、それは私達の社会で起こっている現象と同じではないでしょうか?

ある人がそれほど食べないのに太っている場合、その人は運動不足か代謝が低いと考えられがちです。また、多く食べても痩せている人を見ると、その人は動いてエネルギーを消費しているか代謝がいいと考えがちです。多くの研究者は、何らかの理由をつけて「太る原因は、食べ過ぎているか身体的な不活発である」という理論に当てはめようとしているだけです。

しかし先入観を捨ててこれらを見ると、同一グループにおける「痩せと肥満の共存」と同じ現象であると言えるでしょう。肥満・過体重は必ずしも過食の結果ではないのです。